Sergio Caserta: Il partito. Perché si è persa la sua dimensione collettiva

Diffondiamo da Il manifesto bologna l’articolo di Sergio Caserta pubblicato in tre parti

PRIMA PARTE

Il Partito è un uragano denso di voci flebili e sottili e alle sue raffiche crollano i fortilizi del nemico. La sciagura è sull’uomo solitario, la sciagura è nell’uomo quando è solo. L’uomo solo non è un invincibile guerriero. Di lui ha ragione il più forte anche da solo, hanno ragione i deboli se si mettono in due. Ma quando dentro il Partito si uniscono i deboli di tutta la terra arrenditi, nemico, muori e giaci. Il Partito è una mano che ha milioni di dita strette in un unico pugno. L’uomo ch’è solo è una facile preda, anche se vale, non alzerà una semplice trave, né tantomeno una casa a cinque piani. Ma il partito è milioni di spalle, spalle vicino le une alle altre e queste portano al cielo le costruzioni del socialismo, il Partito è la spina dorsale della classe operaia. Il Partito è l’immortalità del nostro lavoro. Il Partito è l’unica cosa che non tradisce.

Vladimir Mayakovsky

Oggi si fa un gran parlare della crisi dei partiti, che non ci sono più i partiti di una volta, esistono ormai solo partiti dei leader e partiti per i leader, la politica si è personificata, dominata dal bisogno dell’immagine vincente del capo senza il quale il partito appare un guscio vuoto, una nave senza timoniere. La legge inesorabile dell’onnipotenza mediatica, impone che la leadership sia incarnata dall’uomo (ancora da noi la donna non c’è arrivata) vincente a tutto campo.

I partiti non erano così appena trent’anni fa, vale la pena ricordare che con tutto il negativo che la cosiddetta “prima Repubblica” ha proiettato di sé all’indomani di Tangentopoli, fino ad allora i partiti, intesi come organismi collettivi, avevano goduto di rispetto e perfino di considerazione.

Prescindendo dai diversi punti di vista su quale sia stata la filosofia politica predominante in Italia, diciamo che per molto tempo essa si è incarnata nel centrismo moderato democristiano con una concorrenza molto forte della cultura marxista, comunista e socialista: per tutte queste culture, i partiti erano quei soggetti in cui l’ideologia si trasformava ogni giorno in azione politica, a tutti i livelli.

Una riunione della direzione democristiana, allo stesso modo di una del comitato centrale del Pci, erano avvenimenti che determinavano conseguenze di rilievo nel quadro politico del Paese: le posizioni dei partiti erano sostanza perché venivano ritenute l’espressione del punto di vista di masse attive che vi si riconoscevano e pertanto avevano un valore pregnante.

Non sarebbe mai potuto accadere come oggi che una discussione di organismi di partito al massimo livello venisse trasmessa in diretta dalle televisioni: non si comprende che ciò svuota di ogni valenza il dibattito e quindi le differenti opinioni che dovrebbero condurre ad una sintesi, tutto si riduce ad una mera rappresentazione ad uso dei media, in cui i contenuti sono predeterminati.

Un viaggio a ritroso nel tempo ci porta riconsiderare quel che si è perso in queste trasmutazioni che hanno profondamente modificato il panorama e la stessa antropologia politica. Oggi non ci sono più collettivi, al massimo (negrianamente) moltitudini, sempre plaudenti, a volte perfino osannanti.

Non si partecipa più a discussioni attraverso cui formarsi un’opinione comune, ci si schiera per questo o per quello per poi magari constatare, amaramente, che la propria “stella” si è spenta velocemente passando dal firmamento della notorietà al silenzio dell’oscuramento. Così le masse si ritrovano in men che non si dica senza riferimento, cieche nella disperata attesa del prossimo leader.

La politica vera è relegata alla tecné, agli specialisti, a coloro che unti dal “signore dei media”, assurgono per meriti o, il più delle volte, per oscuri meandri alla notorietà: sono quelli che parlano, che intervengono negli show, che dettano la linea, concepita nei recessi del potere.

La platea siamo noi che gioiamo o soffriamo nell’ascoltarli o vederli, ma nulla possiamo per interagire con il “sistema” che è protetto da inviolabili regole di accesso.

Così i partiti sono stati di fatto soppressi, ridotti ad agglomerati di gruppi, sottogruppi, apparati, reti di interessi, notabilati di ogni genere, senz’anima e senza identità precisa che non sia la gestione di una piccola o grande porzione di potere.

(1 continua)

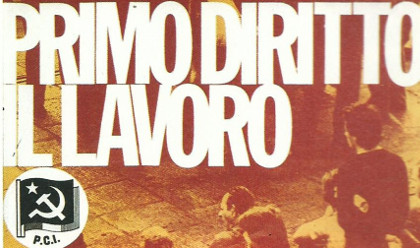

Le foto sono tratte da copertine e pagine degli almanacchi del PCI del 1979 e del 1981

SECONDA PARTE

Il Partito comunista non è soltanto l’avanguardia della classe operaia. Se il partito vuole dirigere veramente la lotta della classe operaia, esso deve esserne anche il distaccamento organizzato. In regime capitalista esso ha dei compiti estremamente importanti e vari. Esso deve dirigere il proletariato nella sua lotta tra difficoltà di ogni sorta, condurlo all’offensiva quando la situazione lo esige, sottrarlo, guidandolo alla ritirata, ai colpi del suo avversario quando esso rischia di essere schiacciato da quest’ultimo, inculcare nella massa dei senza partito i principi di disciplina, di metodo di organizzazione, di fermezza necessari alla lotta. Ma il partito non verrà meno a questi suoi compiti soltanto se sarà esso stesso la personificazione della disciplina e dell’organizzazione, se sarà il distaccamento organizzato del proletariato. Altrimenti esso non potrà pretendere di conquistare la direzione delle masse proletarie. Il partito è dunque l’avanguardia organizzata della classe operaia.

Antonio Gramsci

La forza dei partiti della cosiddetta “Prima Repubblica”, fin quando sono rimasti in vita, è stata nell’organizzazione e nei sistemi di regole interne accettate e rispettate. Era così per il Pci innanzitutto, lo è stato anche, in modo diverso, per la Dc, mentre gli altri partiti – socialisti, repubblicani, liberali – erano organizzati su basi meno rigide. Il Pci era costituito sul principio del centralismo democratico e della “sacralità” dell’unità, sul disconoscimento del frazionismo e il divieto assoluto di formare correnti organizzate; la DC si basava all’opposto sul riconoscimento di correnti culturali e sulla loro regolamentazione politica, utilizzando il cosiddetto manuale Cencelli, vero e proprio prontuario di gestione del potere nel partito, attraverso la lottizzazione degli incarichi rigidamente (e in un certo senso democraticamente) regolata sulla base di volta in volta dei mutati rapporti di forza.

Col passar del tempo l’unità del Pci fu sempre meno ferrea e si manifestarono tutti i segni dell’esistenza di correnti, mai riconosciute e legittimate, però perfettamente funzionanti: un comportamento sostanzialmente ipocrita. La DC nel contempo si ammalava di eccesso di potere e, dopo l’omicidio di Moro per mano delle Br, in un complotto mai veramente chiarito, perdeva completamente la sua anima migliore [la sua anima?]

Negli anni ottanta si affacciarono le prime forme di personalizzazione della leadership partitica il cui antesignano fu Bettino Craxi, vero dominus del Psi che riportò in pochi anni al governo del Paese, in un’alleanza ferrea con la DC che aveva come presupposto la “conventio ad escludendum” del Pci dal governo e dalla stessa maggioranza in cui, bene o male, era entrato sul finire del decennio precedente.

In quegli anni i socialisti avevano in Craxi una guida carismatica indiscussa, che aveva completamente scacciato la sindrome minoritaria di cui soffriva il Psi verso il Pci, cugino maggiore della famiglia della sinistra. Egli lanciò una sfida “riformista” all’innovazione, in una polemica molto forte soprattutto con Berlinguer.

Il culmine dello scontro fu toccato col referendum contro l’abrogazione della scala mobile, voluto e perso dal Pci e vinto da Craxi che assurgeva così a leader indiscusso del governo e del Paese. Dopo pochi mesi Berlinguer moriva e con lui si estingueva anche quella “diversità” comunista che aveva contraddistinto la natura e la storia di quel partito.

La crisi economica bussava alle porte dell’occidente e d’Italia, era finito il “trentennio glorioso” cominciato con il dopoguerra e il compromesso tra capitale e lavoro veniva rapidamente archiviato dai nuovi profeti del liberismo, Reagan e Thatcher rappresentavano l’avvento di una nuova destra che voleva regolare definitivamente i conti con sindacati e welfare, e così fu.

I partiti (anche i sindacati) furono colti del tutto impreparati da questi cambiamenti globali: la nuova egemonia dell’impresa nei rapporti economico- sociali – avvenuta attraverso quella che Jeremy Rifkin denominò terza rivoluzione industriale, ovverossia l’entrata in campo dell’automazione informatica nel processo produttivo combinata con lo sviluppo delle energie non fossili – portava alla fine della piena occupazione e alla creazione di un esercito di riserva di lavoratori disoccupati, quindi al capovolgimento dei rapporti di forza a svantaggio del mondo del lavoro e a vantaggio esclusivo de capitale.

La risposta del sistema politico ai radicali cambiamenti imposti dal nuovo scenario economico fu di accantonare velocemente le vecchie certezze (cioè l’inevitabilità della crisi del capitalismo) per abbracciare “in toto” la cultura che andava diventando, senza trovare ostacoli, dominante: la tesi dello sviluppo economico illimitato attraverso l’abolizione di ogni barriera alla corsa dei capitali, il profitto privato e il suo corredo essenziale, l’arricchimento personale, quale valore preminente che poneva in secondo piano tutti gli altri, la politica relegata a compiti di regolazione del sistema; l’interesse generale si rimpiccioliva fino ad estinguersi, ad esclusivo vantaggio dell’impresa che assumeva la piena centralità del sistema.

La politica riduceva progressivamente il suo raggio d’azione, i partiti non erano più diretti da organi collegiali e assumeva un valore preminente la figura del leader. Emblematica, alla vigilia della svolta della Bolognina, l’intervista ad Achille Occhetto, il segretario del Pci, che si fece fotografare mentre baciava la sua compagna Adriana Alberici romanticamente sotto un albero, una foto che dissacrava lo stereotipo del dirigente comunista classico.

Pochi mesi dopo con la svolta della Bolognina nasceva il PDS partito democratico della sinistra che metteva in soffitta il Pci, e assumeva come nuovo simbolo proprio l’albero della quercia. Iniziava così una traiettoria in cui la figura del leader assumeva progressivamente centralità e peso e l’immagine diventava elemento essenziale del potere, con tutte le conseguenze del caso.

(2 continua)

TERZA PARTE

Quando l’attacco al «centralismo democratico» del Pci diventa, come è diventato, attacco ai partiti in quanto tali (alla così detta «forma-partito»); quando si condanna tutto ciò che non sia puro movimento d’opinione; quando l’attacco è diretto a denigrare ogni sforzo teso a organizzare la società attorno a un fine, è diretto contro ogni scala di valori che non sia quella gratuita e imprevedibile che viene confusamente e contraddittoriamente espressa dal moltiplicarsi degli appetiti egoistici dei singoli, dallo sfarinarsi della società in una miriade di nuclei corporativi e delle lotte al loro interno, dall’accentuarsi dell’induzione al consumismo; ebbene quando awiene tutto questo, e questo sta avvenendo, non dovrebbe essere difficile capire che l’attacco non riguarda solo il Pci ma tutti i partiti che tendono ad organizzare le masse e a ordinare in modo nuovo la società in vista di certi ideali.

Enrico Berlinguer (Articolo su Rinascita 1979)

Nel periodo della sua massima ascesa, il decennio degli anni ’70, il Pci rappresentò un fenomeno di straordinario interesse, una novità clamorosa nel panorama politico dell’Italia, fino ad allora dominata dalla “tranquilla” centralità democristiana. Non che negli anni precedenti il Pci non avesse contato nelle vicende politiche, tutt’altro.

Se c’era un partito influente e comunque incisivo nell’ottenere risultati era quella “giraffa” togliattana che sapeva essere dura opposizione allo strapotere democristiano ma anche sapiente mediatrice degli equilibri costituzionali che avevano rappresentato l’ancoraggio democratico inattaccabile delle Repubblica nata dal crollo del fascismo e dalla Resistenza. Giova ricordare per tutti le vicende del tentativo sventato di golpe del piano Solo del Sifar, le dimissioni de governo Tambroni dopo i fatti di Genova e Reggio Emilia e quelle del presidente della Repubblica Leone, fatti che dipesero anche, se non soprattutto, dalla forte influenza del Pci sul quadro politico istituzionale.

L’avvento di Enrico Berlinguer alla guida del partito, prima come vicesegretario di Longo e poi dal 1971 come segretario generale, fu la vera svolta innovatrice. Non che Berlinguer fosse noto per furori rivoluzionari, tutt’altro, la sua carriera era stata all’insegna della più tradizionale ortodossia e della mediazione paziente; si conobbero poi, i tratti del suo forte temperamento e del suo carisma.

Il Pci di Berlinguer era un partito che aveva nel collettivo la sua forza essenziale, la qualità politica e culturale (ed anche umana) di gran parte del gruppo dirigente erano di caratura decisamente elevata, basta pensare a figure come Longo, Ingrao, Amendola, Pajetta, Chiaromonte, Tortorella, Natta, Iotti, Reichlin, La Torre, Di Giulio, Terracini, Napolitano, intellettuali come Giuseppe Chiarante, Luca Pavolini, solo per citare alcuni dei più noti: un gruppo dirigente che proveniva da esperienze diverse, alcuni anche dalla più giovane leva resistenziale, formato soprattutto nel dopoguerra, nelle aspre lotte sociali per l’affermazione dei diritti che erano ancora negati nelle grandi battaglie di democrazia.

La figura di Berlinguer si affermò prepotentemente anche dal punto di vista mediatico, soprattutto dopo le vittorie nel referendum sul divorzio ed in quelle elettorali del 1975 e ’76, quando il Pci raggiunse il consenso più ampio della sua storia.

Il carisma autentico che, grazie anche alla tv, lo rese in poco tempo un idolo, era connotabile esattamente con i tratti dell’anti-leader: era nella semplicità schiva, ai limiti della modestia, dei suoi modi e insieme nella forza e nella fermezza delle opinioni; non c’erano mai alterigia né supponenza nel suo rapportarsi agli interlocutori, fossero anche i più distanti, pur nella ferrea è quasi puntigliosa difesa del suo punto di vista, in una concezione dialettica delle relazioni.

Fino a un certo punto, si sapeva poco delle differenze d’opinione all’interno della Segreteria e della Direzione, i più attenti s’informavano seguendo i diversi editoriali sull’Unità o su Rinascita, dove le differenti posizioni emergevano con più evidenza, ma il dibattito interno era sempre molto forte (al riguardo è illuminante la biografia di Berlinguer dello storico Francesco Barbagallo basata sugli archivi del Pci) e Berlinguer – per l’articolazione delle posizioni e per l’autorevolezza dei suoi colleghi che la facevano ben pesare – doveva faticare non poco per arrivare alla sintesi unitaria.

Questa dialettica poi si concretizzava in forti decisioni che, certo, assumevano – nella formula del “centralismo democratico” – un carattere pressoché assoluto ma venivano in effetti discusse molto e a lungo nel corpo largo del partito, anche se, per così dire, in modo retrospettivo; le discussioni però non erano affatto formali ed anche alla base il dissenso era ammesso e fungeva da cartina di tornasole della validità delle proposte.

Ciò fu molto evidente nella cosiddetta stagione del “governo delle astensioni” e successivamente con l’entrata del Pci, anche se per un breve periodo, nell’area della maggioranza, quando si registrò un dissenso diffuso e in non pochi casi un aperto conflitto con quelle scelte che a una parte ampia della base degli iscritti apparivano già come un compromesso deteriore.

Non a caso, alcuni anni dopo quell’esperienza così impegnativa e soprattutto dopo la morte di Moro, Berlinguer formulò la proposta dell’alternativa democratica che delineava un percorso del tutto diverso dal compromesso storico, se pur nel permanere di una visione ampiamente unitaria delle forze democratiche.

La vita del partito era, a tutti i livelli, ricca e animata, nutrita dal confronto di idee, da una lotta politica alta e da iniziative diffuse in tutto il paese. Il Pci era un corpo vivo pulsante, in collegamento con tutta la società, brillava per l’intensità e l’estensione delle sue attività, era un punto di riferimento per il mondo della cultura e dell’arte, della ricerca scientifica, dell’innovazione dei linguaggi a tutti i livelli, all’avanguardia nel processo di modernizzazione del Paese ma ben radicato nel popolo, sempre vicino al mondo dl lavoro e dei deboli: un partito, che, pur con limiti, difetti ed errori e fin quando quella energia propulsiva lo alimentò, rappresentò una realtà fondamentale per il Paese.

Ciò che si riflesse sulla considerazione di cui godeva anche a livello internazionale, non solo in quanto il più forte partito comunista dell’Occidente ma anche in quanto soggetto autorevole ed ascoltato nei consessi più diversi, sia nel mondo vicino dei paesi socialisti che allora era ancora numeroso, sia tra i leader di movimenti e partiti lontani, come i “non allineati” di cui fu una delle voci più autorevoli.

Molto dipendeva dalla fermezza con cui Berlinguer aveva interpretato la linea di autonomia nel liquidare definitivamente il legame con Mosca, ed anche quello fu il risultato di un’aspra lotta interna, come ha messo in luce Barbagallo; ma era tutto il Pci a incarnare con la sua attività la tensione verso la prospettiva di una democrazia progressiva e di un nuovo socialismo nella libertà che rappresentavano la sintesi migliore dello spirito costituzionale del Paese.

Il Pci non era il “partito di Berlinguer”; piuttosto, Berlinguer rappresentò il Partito come nessun altro avrebbe potuto fare in quel periodo.

Oggi che i leader si comprano “a buon mercato” sulle piazze televisive, occorrerebbe riflettere profondamente su cosa significa veramente costruire un progetto politico che abbia la forza di durare nel tempo e non alimentare fallaci illusioni di rapide scorciatoie che portano solo a inesorabili sconfitte e cocenti delusioni.

Una nuova forte sinistra, limpidamente alternativa al Pd di Renzi, non potrà sorgere dall’assemblaggio di pezzi sparsi di ceto politico, di formazioni minori e minoritarie che difendono anacronisticamente identità perdute, men che meno da gruppi parlamentari avvezzi a eterne negoziazioni, per reiterate ricollocazioni personali, sono film ormai già visti troppe volte.

Occorre il coraggio e la sapienza di un nuovo progetto politico che abbia solide basi culturali, un nuovo pensiero che fondi le sue ragioni in un’analisi critica della realtà, da un rapporto fecondo con il mondo del lavoro e con tutto ciò che nella società si muove autonomamente, ed è molto, nella nuova resistenza al liberismo e alla globalizzazione capitalista. Un progetto ispirato e guidato da una classe dirigente con cromosomi sani e adeguate capacità. Non è impossibile costruirlo, il recente referendum ha dimostrato che esiste ancora un forte legame di una parte consistente del popolo con i valori e gli ideali della Costituzione e non è poco. Non si commetta l’errore di affidarsi ad un ceto politico affetto da “poltronismo cronico” e da consunte pulsioni egemoniche.

Category: Guardare indietro per guardare avanti, Politica