Francesco Raparelli: Riflettere sull’Italia e sul Sud Europa come “paese perduto”

1. Varrebbe la pena iniziare a riflettere sulla nozione di ‘paese perduto’ (o fallito). E di lì, a seguire, concentrarsi sulla lost generation del Sud Europa (cosa che mi riprometto di fare prossimamente). Come vedremo, riflettere seriamente sulla singolarità italica o meridionale/mediterranea nella Costituente ordoliberale europea non favorisce reazioni neo-sovraniste (accezione di populismo meno «ambivalente», e rispetto alla quale non si fatica a «scegliersi la parte»), anzi. Semmai stimola un pensiero e una pratica conflittuali della frontiera e della transizione. Se è irrinunciabile realismo politico, oggi, discutere di trasformazione radicale a partire dallo spazio europeo («l’Europa come spazio minimo dei movimenti»), sforzo realistico impone anche di afferrare le gerarchie e i dislivelli che attraversano questo spazio e la riorganizzazione che la crisi ne sta determinando.

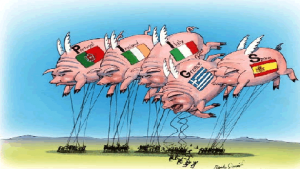

Sbaglio fatale è pensare la singolarità del ‘paese perduto’ (che chiaramente si connette ad una zona continentale specifica, i PIGS) attraverso le categorie care al popolo progressista o a quel che ne rimane: il «ventennio berlusconiano», l’eccesso di corruzione, le mafie. Evidentemente la terra dei fuochi e il biocidio, casi emblematici come quello di Cerroni a Roma, la coincidenza tra politica della rappresentanza e furto del denaro pubblico, le polizie che torturano e uccidono impunemente, sono lì, in molti modi, tutti drammatici, a raccontarci un’interminabile anomalia italica. Ma la formula «ventennio berlusconiano» non vuol dire nulla o è una mistificazione, essendo stato il centro-sinistra protagonista indiscusso della Seconda Repubblica ovvero la lacunosa transizione del Bel Paese all’ordine neoliberale. Ridondante ricordare ancora una volta, lo facciamo da tempo, chi tra il ’92 e il 2000 si è preso carico di avviare le grandi privatizzazioni delle public utilities, chi la precarizzazione massiccia del mercato del lavoro (pacchetto Treu ’97), chi il passaggio al sistema previdenziale contributivo (riforma Dini ’95), chi l’aziendalizzazione della formazione superiore (riforma Zecchino-Berlinguer ’99), ecc.

Con maggiore nettezza, invece, se vogliamo afferrare la nozione di ‘paese perduto’, occorre fare riferimento a tre avvenimenti: il mancato “scambio” tra sindacati e imprese (moderazione salariale e concertazione, introdotti a partire dagli accordi estivi del ’92 e poi del ’93, in cambio di investimenti privati in innovazione e ricerca, che non ci sono mai stati); la persistenza di un welfare non universale e escludente, ancorato ad un mercato del lavoro in via di radicale ridimensionamento, quello tipicamente fordista; la dismissione della scuola e dell’università pubbliche con i tagli della Legge 133 del 2008 e le due riforme Gelmini, alacremente avversate dai movimenti studenteschi, del 2008 e del 2010. In questi tre fatti, a mio avviso, si colloca la singolarità della transizione neoliberale italica, le ferite che, aggravate enormemente dalla crisi dei debiti sovrani, ci hanno trascinato sul fondo.

2. Fa bene Virzì, nella sua ultima prova (Il capitale umano), a qualificare il ‘paese perduto’ attraverso il protagonismo di due figure: la finanza e il mattone. Sono questi gli assi lungo i quali si è sviluppata la via meridionale (basti pensare a quanto di analogo è avvenuto anche in Spagna e Grecia) all’Europa ordoliberale. Mentre l’euro accresceva smisuratamente l’export tedesco, tassi di interesse prevalentemente bassi, inizialmente favoriti dall’unità monetaria, facevano decollare le “borghesie del fallimento”. Borghesie, quelle meridionali, spesso assai provinciali, incapaci di pensare e lungo termine, per un verso desiderose di fuggire senza sosta dal rapporto di capitale (che è sempre rapporto, potenzialmente conflittuale, con il lavoro vivo), per l’altro convinte di poter affrontare la competizione globale attraverso la riduzione del costo del lavoro. La crisi, esplosa negli States e divampata in Europa, ha fatto il resto, meglio, ha spinto nel burrone ciò che si tratteneva a stento sul bordo.

Si leggono in questi giorni con un certo ottimismo la riduzione dello spread tra BTP e bund (ma anche tra bonos e bund) e la ripresa significativa della capitalizzazione delle borse europee. Ma uno sguardo miope evita di cogliere il fenomeno nella sua complessità. L’inondazione di liquidità favorita dalle banche centrali (americana, giapponese, britannica), 1.700 miliardi di dollari nel solo 2013, sollecita la rincorsa ai rendimenti migliori. A maggior ragione ora che uno dei rubinetti più generosi, la Fed, ha avviato il suo tapering (riduzione da 85 a 75 miliardi di dollari al mese di acquisti di bond e, di conseguenza, di stampa di moneta). Corsa passata fortemente, negli ultimi anni, per i paesi emergenti e le commodities. E ora si torna in Europa, di più, in Spagna e in Italia, paesi in cui il rischio fallimento rimane alto, nonostante le politiche non convenzionali della BCE, e dunque i rendimenti sono ancora buoni. L’esplosione della bolla, perché in larga parte di bolla si tratta, potrebbe essere dietro l’angolo.

Di bolla in bolla, il fallimento diviene una condizione cronica, produttiva, ideale per imporre le cosiddette «riforme strutturali» (privatizzazioni dei commons e saccheggio del welfare, riduzione di salari e redditi, precarizzazione ulteriore del mercato del lavoro) e per ridefinire la divisione continentale, oltre che globale, del lavoro. In questo senso i PIGS si presentano come bad company dell’Europa tedesca; la disoccupazione, soprattutto giovanile, continua a crescere senza sosta; la forza-lavoro qualificata, destinata a ridursi drasticamente nei prossimi anni (l’emorragia di iscrizioni all’università, soprattutto in Italia, parla chiaro), è costretta alla migrazione. Correttamente è stata pensata, negli ultimi venti anni, la centralità del lavoro cognitivo come esito della scolarizzazione di massa (imposta dalle lotte, occorre sempre ricordarlo, degli anni ’60 e ’70): non è quella centralità ad esser messa in questione dalla crisi, emergono piuttosto in primo piano un nuovo processo di gerarchizzazione e una inedita mobilità e dislocazione della forza-lavoro. Un progetto d’inchiesta ambizioso, oggi, dovrebbe seguire questi flussi, cogliere le segmentazioni, afferrare blocchi, inclusioni differenziali e gerarchie. Senza questa inchiesta, c’è il rischio di fare della crisi una delle tante fotografie rassicuranti, dove tutto rimane fermo, disponibile all’azione politica di sempre.

3. Una parte significativa dei movimenti antagonisti suppone ancora l’esistenza di una sinistra riformista, alla quale opporre un’iniziativa effettivamente rivoluzionaria e anticapitalista. Questa sinistra in Europa non c’è, a maggior ragione nei PIGS. Non c’è New Deal, non c’è keynesismo 2.0. C’è, piuttosto, un unico riformismo ordoliberale, definito dalla gabbia d’acciaio della stabilità dei prezzi e delle politiche del risparmio (deflattive), modulato secondo diverse intensità, a volte arginato, paradossalmente, dalle spinte anti-europee dei mercati finanziari o dai ripensamenti obamiani del FMI (in primis preoccupati dell’export americano e dalla bilancia commerciale tedesca arrogantemente in attivo). Non è casuale che la Grosse Koalition (o larghe intese) si presenta come dimensione politica prevalente nella scena continentale: «governare per il mercato» ‒ in Europa a trazione tedesca e sempre più proteso verso Est ‒ significa demolire ciò che resta della democrazia liberale e ridurre al minimo le incertezze dell’alternanza (figurarsi dell’alternativa). Altrettanto, l’unico debole riformismo di sapore keynesiano, l’introduzione degli eurobonds e la trasformazione della BCE, contro i trattati di Maastricht e di Lisbona, in una vera e propria banca centrale, capace cioè di stampare illimitatamente moneta, è stato sepolto, almeno per il momento, dall’accordo di governo tra CDU e SPD.

In questo quadro, rompere la gabbia e avviare una fase costituente, propriamente europea, sono due processi che non possono che coincidere. Oggi più che mai, laddove l’offensiva ordoliberale segue un battito unitario, i PIGS assumono i tratti del ‘paese perduto’ (nell’accezione precedentemente proposta, fallimento cronico e produttivo) e massima è l’integrazione a mezzo di nuove gerarchie della forza-lavoro continentale, non c’è iniziativa di lotta efficacie che non debba conquistare estensione spaziale quanto meno europea. Il resto conta, come no, ma è appunto un resto. Pensare, poi, che la rottura della gabbia passi per la rottura dell’Unione Europea (ipotizzando un’ALBA dei PIGS, che di certo non dispongono del petrolio latino-americano) significa, de facto, rilanciare un’opzione sovranista incapace di tenere in conto, da un punto di vista materialistico, la rinnovata divisione continentale del lavoro determinata dalla crisi, le migrazioni del lavoro vivo ad essa connesse, la ridefinizione violenta dei territori produttivi.

Sono consapevole che è la rottura ciò che più di ogni cosa manca. La proliferazione di tumulti giovanili e di scioperi, soprattutto nei PIGS, non è stata capace, fin qui, di invertire la rotta. Eppure ritengo la definizione di una nuova istituzionalità europea, rigorosamente non rappresentativa, la sfida più ambiziosa. Istituzioni del lavoro vivo (o del comune) e della frontiera, dove connettere rinnovata pratica sindacale e mutualismo, formazione e accoglienza solidale. Istituzioni che sappiano fare i conti con una epocale ripresa delle migrazioni interne (all’Unione), oltre che con quelle esterne, e con la necessità di organizzare i non-organizzabili (il lavoro precario, intermittente, nomade, stagionale). Il metodo non può che essere quello del concatenamento: della questione salariale con quella del reddito, del lavoro autonomo di nuova generazione con quello precario scarsamente qualificato, della produzione indipendente con la vertenza propriamente sindacale. Continua a sembrarmi questo, nonostante tutte le difficoltà, il modo più solido, e meno messianico, di fare i conti con lo smottamento in corso.

Pubblicato su L’Huffington Post il 14 gennaio 2014

Category: Osservatorio Europa, Politica