Luciano Berselli, Tommaso Cerusici: Un Dossier su il lavoro e l’impresa

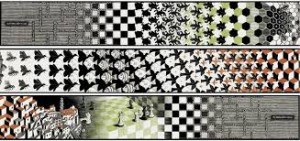

Pubblichiamo da “Inchiesta” settembre-dicembre 2013 il Dossier, a cura di Luciano Berselli e Tommaso Cerusici, che comprende gli interventi tenuti nell’ottobre 2013 presso la Camera del lavoro di Reggio Emilia. Un confronto tra sindacalisti e ricercatori di generazioni diverse su i processi di trasformazione della condizione del lavoro della impresa. I disegni che illustrano questo dossier sono di Maurits Cornelis Escher (1898-1979) presentati a Reggio Emilia nella mostra L’ENIGMA ESCHER. PARADOSSI GRAFICI TRA ARTE E GEOMETRIA che termina il 23 marzo 2014.

1. Luciano Berselli e Tommaso Cerusici: Introduzione al Dossier

Redazione di Inchiesta

Pubblichiamo in questo Dossier le relazioni e gli interventi del Seminario “Il lavoro e l’impresa oggi” che si è tenuto il 16 ottobre 2013 presso la Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Il seminario organizzato dalla Fondazione cercare ancora in collaborazione con la Fondazione Claudio Sabattini e il Centro Studi R60 si è svolta in preparazione del Convegno internazionale della Fondazione cercare ancora sul tema “Capitalismo finanziario Globale e democrazia in Europa” (Roma 21-26 ottobre 2013 con relazioni di James K. Galbraith, Heinz Bierbaum, Etienne Balibar, Marco Revelli). La discussione di Reggio Emilia ha preso a riferimento due recenti pubblicazioni di particolare interesse: Flessibilità di IIaria Possenti (Ombrecorte, 2013) e La fabbrica della cirsi, finanziarizzazione delle imprese e declino del lavoro di Angelo Salento e Angelo Masino (Carocci editore 2013). Il seminario ha rappresentato un’occasione di confronti tra diverse generazioni di ricercatori e sindacalisti, sui processi di trasformazione della condizione di lavoro e dell’organizzazione delle imprese. I testi che pubblichiamo mantengono il carattere discorsivo e alcuni, dove indicato, non sono stati rivisti dagli autori.

2. Francesco Garibaldo: Introduzione al dibattito

Sociologo industriale, Fondazione Claudio Sabattini

Dal punto di vista della Fondazione Sabattini c’è un’evidente relazione con il tema del seminario di oggi, sia per quanto riguarda gli aspetti della soggettività – cioè delle conseguenze di questa grande controriforma, come è stata chiamata – sia per quanto riguarda i lavoratori e i non lavoratori, per quello che riguarda il rapporto con le persone che si trovano a vivere la situazione attuale. Questo perché, come molti di voi sanno, nell’esperienza intellettuale di Sabattini il tema della soggettività aveva un ruolo estremamente rilevante, anche dal punto di vista dell’analisi dei processi di trasformazione.

Una delle problematiche – ed entro così nel merito del mio intervento – che aveva caratterizzato l’impegno di Sabattini e che poi la Fondazione ha ripreso come uno dei temi guida, riguarda il fatto che da parte del movimento sindacale sia italiano che europeo vi è stata un’evidente difficoltà a comprendere che da un certo momento in avanti, cioè dalla metà degli anni 70 e degli anni 80, si era messa in moto una trasformazione che non era congiunturale e non era neanche uno dei classici alti e bassi del sistema di relazioni industriali. Si esce da una teoria del ciclo, per cui ci sono momenti in cui le condizioni oggettive sono favorevoli al lavoro e quindi vi è un progresso e altri nei quali le condizioni sono sfavorevoli e quindi vi è un regresso. Tutto questo non si muove più nell’ambito di un ciclo quasi fisiologico del sistema di relazioni industriali.

Vi è stata una difficoltà a comprendere che invece stava avvenendo una soluzione di continuità e che quindi vi era proprio una profonda trasformazione i cui prodromi erano probabilmente interpretabili già dalla metà degli anni ‘70. Comunque, con l’inizio degli anni 90, la situazione era diventata manifesta e quindi bisognava proprio impegnarsi per negare che questo fosse il punto.

Dentro al movimento sindacale italiano la discussione ha avuto come leitmotiv lo stato di crisi o non crisi del sindacato: c’era chi sosteneva ci fosse la crisi del sindacato, chi sosteneva invece che non era una crisi ma che era parte di un ciclo politico.

Questo elemento di riflessione che risale alle discussioni interne del movimento sindacale italiano ci fa da guida alla discussione odierna.

E’ chiaro che la discussione di oggi parte – come sentirete dai contributi analitici che verranno svolti dopo – dalla piena acquisizione di entrambi i testi che stiamo presentando e parte dal fatto che siamo in una soluzione di continuità.

E’ accaduto qualcosa di nuovo, c’è stata una trasformazione radicale. Adesso non riprendo cose su cui ho lavorato nel corso degli ultimi anni perché non ci sarebbe il tempo e poi perché oggi abbiamo voluto organizzare questa iniziativa per sentire anche dei nuovi contributi. Soprattutto in una sede come questa è inutile ripetere cose che molti di voi mi hanno già sentito dire e sarebbe anche scarsamente utile.

Quindi mi limito a fissare alcune questioni di natura generale.

Per chi fosse interessato, i ragionamenti che ho sostenuto negli ultimi anni sono facilmente rintracciabili in tre lavori. Il primo è la relazione che fu fatta per la Commissione di indagine sul lavoro organizzata dal Parlamento italiano e dal Cnel; la relazione è disponibile e, anche se ormai è passato del tempo, gli elementi di base che sostenevo lì mi pare abbiano ancora piena cittadinanza. Poi ci sono due lavori più recenti, uno su “Sociologia del lavoro” e uno su “Quaderni di rassegna sindacale”, dove potete trovare una rassegna dei lavori empirici fatti in Italia sulle trasformazioni dell’impresa e sulle trasformazioni sindacali.

Quindi vi do proprio dei flash per posizionare la discussione di oggi e renderla anche più fluida nel rapporto con l’esperienza sindacale.

La trasformazione epocale che è avvenuta la possiamo riassumere in alcuni punti.

Il primo è quello che riguarda il capovolgimento degli equilibri, avvenuto dopo la fine della seconda guerra mondiale, sul piano sociale, sul piano del rapporto tra lavoro e capitale in Occidente.

Nel senso che siamo di fronte ad un evidente dominio da parte del capitale, un dominio così rilevante che ha schiacciato il potere sociale del sindacato. I sindacati si sono sempre di più ritrovati in una posizione di lotte difensive e, negli ultimi anni, con una curvatura pericolosa che è quella di progressivi posizionamenti di tipo corporativo sempre più evidenti in tutta Europa.

In tutta Europa c’è una deriva corporativa del sindacato e quindi una situazione che è di aperta contraddizione rispetto al passato, ad esempio in Italia con tutta l’esperienza storica della Cgil del secondo dopoguerra.

Quindi si tratta di un evidente dominio, anche dal punto di vista analitico. Io sono cresciuto in una generazione in cui uno degli insegnamenti di base dell’analisi sociale del lavoro era quello che non si poteva mai fare un’operazione di deduzione della situazione del lavoro analizzando solo i movimenti e le trasformazioni del capitale, perché la situazione del lavoro era sempre il frutto di un’interazione a due.

C’era la trasformazione del capitale ma c’era anche l’iniziativa soggettiva del lavoro e solo la combinazione delle due consentiva di avere una visione non apologetica di quello che stava accadendo nel mondo del lavoro.

Questa posizione metodologica oggi, francamente, è difendibile dal punto di vista metodologico ma dal punto di vista pratico corre il rischio di avere un’efficacia modesta, nel senso che molto spesso l’analisi di quello che accade è largamente deducibile dalle trasformazioni del capitale.

In realtà non è letteralmente vero perché ci sono forme anche di contro movimento – come le avrebbe chiamate Polany – e forme che sono di tipo passivo, che resistono e quindi per fortuna non è possibile puramente ricondurle ad una deduzione analitica delle trasformazioni del capitale e di quello che accade nel mondo del lavoro. Ma c’è certamente una soverchiante presenza del capitale.

Il secondo punto che a me pare rilevante è quello che siamo alla fine della rappresentanza politica del lavoro. Quest’ultima non c’è più e non c’è più in tutta Europa.

Se volete su questo si può aprire una discussione ma io, in questo caso non parlerei di crisi, direi proprio che non c’è più nessuna forma di rappresentanza politica del lavoro.

Certamente possiamo aprire una discussione sul fatto se sia ancora pensabile riproporre la rappresentanza politica del lavoro oggi ma, al contempo, mi sembra più che legittimo affermare che non c’è più una rappresentanza politica del lavoro.

Il terzo punto che a me pare rilevante è che siamo di fronte ad una situazione di palese divorzio tra democrazia e capitalismo. Questa dinamica viene denunciata anche e soprattutto da un filone di lettura democratico-liberale, un liberalismo di tipo classico che in Italia è ben presente e anche rappresentato dalla manifestazione del 12 a Roma. Penso per esempio a Zagrebelsky e alla posizione di una serie di studiosi e ricercatori di tutta Europa – ben presenti anche in Italia – che dicono con estrema chiarezza che siamo di fronte a tale divorzio.

Un divorzio che è una vera e propria secessione: cioè il capitalismo si secede dal compromesso democratico.

Questo non vuol dire che siamo alle porte del fascismo, vuol dire semplicemente che i processi cui abbiamo assistito in precedenza stanno scomparendo. È manifesto a tutti che le attuali decisioni che riguardano la sfera economica vengono sottratte al controllo della politica e della democrazia – quindi alla possibilità di una discussione pubblica che preveda delle alternative – mentre vengono considerate invece frutto solo di un’analisi di tipo tecnocratico. Questa è oggi la lettura delle classi dominanti ed è la stessa che ha condotto verso la secessione dal compromesso democratico.

Questo punto a me interessa sottolinearlo perché è un punto di arrivo largamente denunciato in prima istanza soprattutto da un pensiero di tipo liberal-democratico, che è stato forse il primo e più sensibile a registrare tale elemento come un elemento di crisi.

È infatti evidente che, da un punto di vista di quel tipo, la messa in mora di ogni forma di discussione pubblica che consentisse anche delle alternative, risulta inaccettabile. Viene distrutta alla radice la ragione stessa della loro posizione e quindi si comprende bene il perché di una sensibilità così forte su tale punto.

Queste tre crisi sono state negate all’interno del movimento sindacale e, tuttora, assistiamo a forme di negazione di queste, in quanto crisi sì specifiche ma che, tutte assieme, caratterizzano la situazione attuale.

Questo, a mio avviso, è un modo per contestualizzare la discussione.

Nel merito delle cause sentirete i contributi che verranno dalle relazioni ma intanto voglio sottolineare un punto sul quale ho molto lavorato negli ultimi anni: non vi è dubbio che l’aspetto fenomenologico di questo processo è la frammentazione del mondo del lavoro. Non c’è dubbio che è questo l’aspetto che appare evidente.

Frammentazione che va letta con grande attenzione perché è proprio una frammentazione che prevede un percorso. Se volete rappresentarlo graficamente, immaginate che vi siano delle linee che hanno ogni tanto dei poli di aggregazione per cui non è una frammentazione atomistica, è una frammentazione che è costruita per cerchi successivi e ogni cerchio ha dei punti di aggregazione. Si tratta insomma di una vera disarticolazione del mondo del lavoro.

Tale disarticolazione, proprio in virtù di questi aspetti, è così drammatica perché crea la possibilità e lo spazio per elementi di manipolazione della situazione presente, creando elementi di frizione interna, di possibilità di rottura interna.

Questo elemento di frammentazione ha a che fare – poi sentirete i contributi in particolare di Masino e Salento che hanno lavorato su questo punto – dal mio punto di vista, con la costruzione di una nuova fase di sviluppo del capitalismo che è legata a quella che è stata chiamata una concentrazione senza centralizzazione, cioè la costruzione di un sistema capitalistico che è fortemente concentrato, molto più concentrato di quello che era precedentemente. Tale concentrazione però non avviene centralizzando ma avviene con la costruzione di un sistema produttivo fortemente frammentato.

Le ragioni della frammentazione sono molte ma non vi è dubbio che, nel momento in cui assistiamo alla costruzione di un sistema così frammentato, possiamo avere processi di valorizzazione differenziati che si prestano particolarmente a forme di finanziarizzazione estrema.

Questo è sicuramente un percorso sul quale io volevo richiamare l’attenzione perché a me pare uno dei punti fondamentali del processo.

Dopodiché vi sono in gioco altre questioni e io voglio solo sottolinearne un’altra. Siamo di fronte, dal 2008 in avanti – questi processi sono tutti descrivibili senza mettere in moto la crisi, le cose che ho detto finora sono tutte vere senza che vi sia la crisi, sono vere già prima del 2008 – ad una crisi strutturale e anche su questo la percezione del mondo della rappresentanza politica e della rappresentanza sociale di che cosa ciò significhi, mi sembra un campo tuttora aperto. Affermare che la crisi che stiamo vivendo è strutturale, per me che vengo da una formazione marxista, vuol dire una cosa molto precisa: se io vedo il capitalismo come un flusso, nel quale ho dei passaggi che devono essere fatti per poter passare dall’esistenza stessa alla sua completa realizzazione, dire che la crisi è strutturale significa semplicemente che tale flusso si è interrotto. Non è la prima volta che succede ma, nel momento in cui il flusso s’interrompe, si apre una situazione di assoluta indeterminatezza ed incertezza, nella quale è difficilissimo prevedere come il capitale si riorganizzerà.

Non vi è dubbio che noi oggi siamo ancora dentro tale processo di riorganizzazione.

Certamente io non sono per le teorie del crollo e penso che, prima o poi, da qualche parte si riorganizzerà ma credo però che la riorganizzazione sarà provvisoria, perché le ragioni dell’interruzione del flusso oggi sono ragioni storicamente ancorate a dei cicli lunghi; non siamo cioè di fronte a qualcosa di provvisorio, siamo di fronte a delle trasformazioni molto, molto profonde che riguardano sia gli aspetti di organizzazione della vita e della produzione – qui sarebbe interessante aprire una discussione ma non ne ho il tempo – sia le trasformazioni geo-politiche. Mi sembra infatti evidente a tutti che siamo in una profonda trasformazione geo-politica e che i due elementi si mescolano tra di loro.

Credo che siamo in una situazione di assoluta e totale incertezza che si carica in primo luogo, ovviamente, sulle generazioni più giovani e che ricorda in qualche misura il periodo tra le due guerre mondiali.

La differenza rispetto a quella fase risiede nel fatto che allora c’era una disponibilità di progetti politici di riferimento, cioè dei progetti politici generali.

Oggi non c’è più questa disponibilità quindi siamo in una situazione di un’incertezza esistenziale assoluta e alla quale non corrisponde la presenza di un progetto politico.

E’ chiaro che si tratta di una miscela diabolica che richiede, anche dal punto di vista analitico, delle sensibilità di analisi sociale che purtroppo oggi non mi pare siano così disponibili nel mondo della rappresentanza politica e sociale.

[testo non rivisto dall’autore]

3. Ilaria Possenti: Perché parlare di flessibilità

Assegnista di ricerca Università di Verona e Docente a contratto Università di Pisa

La riflessione da cui parto ha a che vedere col fatto che la condizione di flessibilità non riguarda soltanto i lavoratori e le lavoratrici atipiche (Co.co.co, Co.co.pro, parasubordinati, partite Iva ecc.) ma ha a che vedere anche col lavoro dipendente. Nel corso del mio intervento cercherò di rendere conto di questa tesi.

Vi ringrazio per l’invito perché non so se le cose che ho scritto e le cose che dirò vi possano convincere appieno. È la prima volta che mi trovo a discuterne in una sede sindacale e quindi non so che tipo di dialogo e di rapporto si possa costruire. Io naturalmente spero che sia positivo.

In termini non affettivi ma ideali mi sento a casa e questo è sicuramente un elemento per me importante. Dico questo perché arrivo alla discussione odierna con il dubbio e quasi il senso di colpa della deformazione professionale, essendo io di formazione filosofa ed essendo arrivata a discutere di questi temi in virtù di un percorso lavorativo all’interno dell’Università e anche grazie al confronto con gli insegnati di scuola superiore, perché insegnavo in un corso per la formazione degli insegnati.

Con questi insegnanti abbiamo trovato un punto di congiunzione e d’incontro nel parlare di lavoro a partire da alcune tesi di Bauman sulla flessibilità.

Il libro parte da tutta una serie di riferimenti che sono filosofici; ho frequentato in parte le scienze sociali e la riflessione sociologica ma non sono una sociologa e non posso spacciarmi per quello che non sono.

Cerco di dire dove sono arrivata io e come ci sono arrivata. Vorrei dedicare i primi minuti ad alcune grandi categorie che rappresentano il quadro anche del convegno di Roma, per dare l’idea di dove colloco il tipo di riflessione che faccio rispetto a tale quadro di riferimento.

Per me il tema della flessibilità si colloca in modo ben preciso nella tesi forte del documento del convegno di Roma, che è quella di cui parlava anche Francesco Garibaldo in precedenza, e cioè quella dell’incompatibilità tra capitalismo finanziario e democrazia.

Parlando di flessibilità in senso stretto, la prima grande categoria da chiamare in causa è sicuramente quella della svolta neoliberista che prende piede dagli anni ‘80 e che accompagna la transizione postfordista che in parte era già in atto.

In base alla letteratura su questi temi e in base ai riferimenti che ho, dico che in fondo la svolta neoliberista ha a che fare con una visione nuova del rapporto tra Stato e mercato. Diversamente dalla vecchia tradizione liberale classica dove lo Stato doveva essere quello che lasciava fare gli imprenditori e il mercato – insomma le teorie del laissez faire – oggi lo Stato deve invece diventare al servizio del mercato e deve lavorare al servizio del mercato, deve cioè “buttare” sul mercato la sanità, la scuola, i rapporti sociali e perfino i nostri corpi. Questi aspetti ce li ricorda per esempio un importante pensatore marxista come David Harvey.

Questa svolta accompagna quella transizione postfordista che naturalmente comincia prima e che Masino e Salento hanno ben identificato anche contro certe vulgate. Io dico semplicemente che il mutamento dei modi di produzione – perché quando parliamo di postfordismo parliamo di modi di produzione – avviene all’insegna di questa pratica della flessibilità. L’Ocse invitava i paesi industrializzati negli anni ‘80 a flessibilizzare tutto ciò che è fisso, tutti i fattori della produzione a partire dal lavoro.

Quando sono andata a vedere che cosa stava succedendo nelle politiche europee per l’occupazione, mi sono imbattuta nelle politiche della cosiddetta flexsecurity, cioè la conciliazione tra la flessibilità e la sicurezza sociale del lavoratore. Dal 1997 le strategie europee per l’occupazione si basano su quattro pilastri che ci segnalano questo connubio, questa svolta tra neoliberismo e transizione post-fordista. Accanto ai due pilastri della tradizione liberale, cioè quello delle eguali opportunità per la competizione sul mercato del lavoro e quello della libertà d’impresa, della libera iniziativa economica, si accompagnano nelle strategie europee per l’occupazione, da quel momento in poi, due nuovi pilastri che indirizzeranno tutte le politiche in materia: occupabilità e adattabilità. [da qui]

Occupabilità significa, in senso letterario, che le politiche europee per l’occupazione diventano politiche per l’occupabilità: esse hanno l’idea di dotare l’individuo, potenziale lavoratore o lavoratrice, di strumenti per poter competere con gli altri. Attualmente le principali politiche del lavoro riguardano lo sviluppo dei centri per l’impiego e dei corsi di formazione professionale. Entrambi questi strumenti non svolgono però politiche per l’occupazione ma politiche per l’occupabilità. L’intervento pubblico, secondo me, dovrebbe fare molto altro.

In tutto questo, il capitalismo finanziario aggiunge qualcosa in più, perché la flessibilità – dopo vi ricordo un paio di definizioni secondo me molto importanti – ha a che vedere con l’adattabilità. Cioè si parla di flessibilità dei lavoratori alle condizioni dell’organizzazione produttiva, all’andamento e alle scelte dell’organizzazione produttiva. Cosa c’entra il capitalismo finanziario è presto detto. Per capitalismo finanziario s’intende una situazione nella quale l’obiettivo della funzione capitalistica non è più in senso stretto la produzione. Questo conduce a intendere la flessibilità come adattamento ai cambiamenti delle richieste del mercato produttivo, dei consumatori. Nel capitalismo finanziario la flessibilità è anche adattamento all’attuale obiettivo prevalente dell’impresa, che è quello di valorizzarsi sui mercati finanziari. Sennett ne “L’uomo flessibile” parlava già di grandi trasformazioni produttive che implicano richieste di cosiddette ristrutturazioni aziendali, le reengineering, che implicano oltre che licenziamenti anche richieste di flessibilità pesanti nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nell’impresa. Le ristrutturazioni però sono, molto spesso, portate avanti da imprese che funzionano bene e che non hanno problemi nell’andamento sul mercato; vengono svolte invece da aziende che seguono ragioni legate all’ interesse degli azionisti e alle operazioni che avvengono sui mercati finanziari.

In questo senso la flessibilità diventa qualcosa di ancora più, come dire, flessibile. Se sei costretto a inseguire, non soltanto i mutamenti del mercato, gli stili di consumo o le scelte di politica e di strategie produttive ma devi inseguire anche il capriccio degli azionisti – tanto per dirla in termini banali – è chiaro che la flessibilità diventa veramente un’adattabilità rapida, frequente, continua, improvvisa e pesante.

Rispetto a questo quadro generale, quello su cui ho cercato di concentrare l’attenzione è il modo in cui tale dispositivo di flessibilità – da intendersi nel senso foucaultiano di dispositivo di potere – ha a che vedere anche con una grande operazione antitetica e incompatibile, per me, con un regime democratico.

In tal senso faccio mie le preoccupazioni che esprimeva poca fa Francesco Garibaldo ed è vero che il filone democratico-liberale è stato il primo ad accorgersene, anche a partire dal punto di vista della precarietà. Persino il pensiero democratico liberale si è occupato di precarietà, pur non essendosi mai occupato di lavoro e di diritti sociali in senso stretto. Lo ha fatto perché esistono lavoratori e lavoratrici che non sono più cittadini sul posto di lavoro – e qui penso alle grandi battaglie portate avanti dalla Fiom negli ultimi anni – ma che non lo sono nemmeno fuori dai luoghi di lavoro. I lavoratori oggi vivono condizioni di precarietà in senso stretto e di incertezza materiale e sociale che rendono effettivamente complicato l’esercizio della cittadinanza. Questo è stato un tema molto sentito anche dal mondo democratico-liberale.

Ma quello che a me interessa sottolineare è il fatto che questo dispositivo di flessibilità non riguarda soltanto i cosiddetti precari. Certamente si tratta di un dispositivo che, come dicevo prima, lede così pesantemente la soggettività delle persone, non solo in quanto lavoratori ma anche in quanto cittadini. Nel libro utilizzo proprio l’espressione di “lavoratori-cittadini” e mi piace pensare che possa divenire, in qualche modo, una definizione costituzionale di questa condizione.

Venendo al mio libro, ho cercato di esprimere alcune tesi, che velocemente cerco di esporvi.

Innanzitutto me la sono presa un po’ con molte delle retoriche sulla flessibilità in quanto forma, come l’ equazione flessibilità uguale libertà o flessibilità uguale creatività, che sono state veicolate sia da una parte del pensiero femminista che da un autore come Zygmunt Bauman, che pure tradizionalmente ha preso posizione contro il precariato.

Rispetto al concetto di flessibilità non si possono fare dei distingue:tutto il lavoro dovrebbe avere a che fare con l’autonomia personale, con la libertà, con la creatività. Nel libro parlo di “plasticità” del lavoro nel riferirmi a questi aspetti. Ciò per me significa avere una qualche sovranità sulle abitudini che ci forniamo con il lavoro e con l’apprendimento, al fine di poter partecipare individualmente e collettivamente. Anche la tutela sindacale, intesa in tal senso, diviene un modo per gestire l’autonomia personale dei lavoratori e per difenderla in maniera collettiva. Quando il singolo perde qualunque possibilità di gestire la propria autonomia nel lavoro, la propria cittadinanza e la propria dignità nel lavoro, ecco che quel soggetto diventa precario, anche se non lo è magari in termini materiali o sociali, perché ben pagato o con un certo status sociale.

Come dice Francesco Garibaldo, i programmatori informatici che dicono di essere gli operai del terzo millennio, cosa volevano dire? Forse volevano dire che non sono necessariamente precari nel senso della gravità della loro situazione, della condizione materiale e sociale ma che si sentono precari nei termini dell’espropriazione di queste forme di autonomia, di queste forme di plasticità che nel lavoro possiamo trovare.

La mia tesi, in poche parole, è che la flessibilità sia, in realtà, una forma di espropriazione della plasticità e dell’autonomia, che sono elementi di creazione del plus valore. Marx parlava della cooperazione e della socialità come elementi che vengono espropriati ai lavoratori nel processo di produzione. Ecco, a me sembra che oggi venga espropriato soprattutto questo, quell’autonomia, quella possibile creatività che può esistere nel lavoro, in un lavoro “risignificato” come qualcosa di importante per l’individuo.

La flessibilità, come forma di espropriazione della plasticità personale, calpesta quell’elemento di libertà che finge di supportare e di valorizzare. Sennett ne “L’uomo flessibile”, parlando di flessibilità – e arrivo all’ultimo punto – la definisce come una continua richiesta di adattamento alle circostanze, all’interno della quale non vengono in alcun modo tutelate l’autonomia e la plasticità dei lavoratori, ottenendo così l’effetto di una corrosione del carattere e della soggettività dell’individuo.

Dico tutto ciò in termini non individualistici ma profondamente sociali, perché gli individui emergono dalla società. È infatti nei processi di apprendimento, nella scuola, nella società, nei luoghi di lavoro che noi diventiamo soggetti, soggetti in senso attivo, in senso positivo, cioè persone che possono partecipare in maniera costruttiva e collaborativa a partire dall’esplicazione delle proprie potenzialità. Qui penso a Marx, per il quale il lavoro è anche un “gioco”, una libera esplicazione delle potenzialità umane. Quando Sennett dice che la flessibilità corrode il carattere, intende dire proprio che erode la capacità di essere soggetti fino in fondo.

Veniamo al discorso e al passaggio sul problema delle abitudini che noi ci formiamo. All’insegna della modernità liquida, Bauman cerca di farci credere che è bene che ci liberiamo da questa tirannia delle abitudini, che però – come direbbe Sennett – sono proprio quelle che formano la nostra soggettività. Il problema, quando parlo di plasticità, è quello della plasticità delle abitudini, cioè la capacità di lavorare sulle nostre abitudini quando non sono più adeguate.

Perché la flessibilità riesce a spacciarsi per una forma di libertà?

A mio avviso perché ci dice che quello che c’era prima, cioè il mondo fordista, era una forma di rigidità. Eravamo consegnati alle abitudini, alla vita pianificata, allo studio, al lavoro, al matrimonio, ai figli e poi all’andare in pensione. A quel modello di vita pianificata che era costruito sul modello fordista, sul modello dell’operaio alla Charlie Chaplin di “Tempi Moderni”, si sostituisce però oggi un dispositivo completamente opposto che, per dirlo ancora in termini cinematografici, anziché a Charlie Chaplin si ispira allo “Zelig” di Woody Hallen.

Sennett, quando parla della nuova generazione di panificatori americani, ce li descrive sì come addetti alla produzione del pane ma, contemporaneamente, non più padroni del processo produttivo. Non sono più veri e propri panificatori ma piuttosto interinali che oggi fanno il pane e domani forse le scarpe, perché si arriva a contesti in cui si tira su e giù delle leve e, alla fine, si è capaci di fare tutto e niente.

La modernità liquida di Bauman, in termini di dispositivo di flessibilità, produce anche soggettività liquida. In sostanza, si assiste a una situazione in cui la democrazia si erode non solo perché entrano in crisi i legami sociali – cioè un’esplosione atomistica dei rapporti sociali – ma anche perché la flessibilità implica una destrutturazione dei soggetti, un’abitudine a non sentirsi più soggetti, cioè a non essere più cittadini dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Nell’estendere la categoria di flessibilità oltre i lavoratori precari o atipici non sono da sola: uno spunto interessante lo offre anche Luciano Gallino quando, nel libro “Il lavoro non è una merce”, propone la sua definizione di flessibilità. Egli ci dice che si definiscono flessibili quei lavori o quelle occupazioni che richiedono alla persona di adattare ripetutamente l’organizzazione della propria esistenza alle esigenze mutevoli dell’organizzazione produttiva e di farlo ripetutamente nel corso di un anno, di un mese, di una settimana.

Sicuramente i lavoratori atipici o precari in senso stretto vivono quotidianamente queste contraddizioni, perché ci sono forme di autosfruttamento e di lavoro senza limiti, in questo senso veramente ottocentesche.

Cosa c’entra allora il lavoro dipendente, il lavoro subordinato a tempo indeterminato?

C’entra nel senso che comunque alcune tendenze mi sembrano chiare; ci sono trasformazioni del Diritto del Lavoro a livello dell’Unione Europea che spingono sempre verso una minore tutela delle forme contrattuali e della durata della prestazione lavorativa. In tal senso si parla di occupabilità: tu non devi essere occupato per tutta la vita, devi essere occupabile per tutta la vita. Cioè sappi che almeno quattro o cinque volte dovrai cambiare lavoro e non perché lo scegli ma perché ti buttano fuori.

L’occupabilità è esattamente la tendenza verso cui spingono le politiche del lavoro a livello europeo. Alcuni giuslavoristi italiani, forse pochi noti in Italia, hanno detto cose importantissime su questo tema, sull’arretramento del Diritto del Lavoro e sulla sua privatizzazione, cioè sul Diritto del Lavoro che diventa diritto privato anziché diritto pubblico.

Questo si vede anche sul terreno che riguarda strettamente il sindacato: all’interno del campo del lavoro stabile si aggredisce sempre più l’idea che i rapporti di lavoro siano rapporti di diritto pubblico, quindi che i sindacati possano avere rappresentanza. È molto preferibile, all’interno di una logica neoliberista, l’idea del lavoratore come individuo isolato che contratta da sé con il datore di lavoro e questo significa naturalmente ridurre a zero le possibilità di contrattazione.

Allora la riduzione della democrazia in fabbrica, della rappresentanza sindacale in fabbrica – che è un tema molto caro alla Fiom ma che è un problema di qualunque settore lavorativo – ci parlano già di un dispositivo di flessibilità, perché si riducono inesorabilmente i margini di contrattazione. Siamo già dentro una situazione in cui la tua adattabilità ripetuta e continua è completamente privata della possibilità di scelta rispetto alla gestione dei tempi, dei ruoli, delle mansioni, dei salari.

In tale situazione la mancanza o la difficoltà di contrattazione significa già esporre il lavoro dipendente e il lavoro subordinato – anche il lavoro a tempo indeterminato che non ha una forma di flessibilità quantitativa, cioè che non è flessibile rispetto alla durata del rapporto contrattuale – alla richiesta di flessibilità qualitativa, cioè flessibilità della prestazione.

Quindi il lavoratore, a prescindere dalla tipologia di contratto, si deve comunque adattare ripetutamente e questo tipo di dispositivo di flessibilità, che ha la grande novità di colonizzare gli spazi di vita, di andare bene al di là degli spazi di lavoro. Nel momento in cui un lavoratore con ridotto potere contrattuale deve adattare sempre più ripetutamente i propri tempi di lavoro, le proprie mansioni, i propri salari ai tempi e ai capricci dell’impresa quotata in borsa, è già un lavoratore che vede colonizzati anche gli spazi di vita.

A tale proposito io parlo di un dispositivo di potere, intendendolo come assoggettamento e privazione di cittadinanza, perché questo investe con forza i legami sociali, la vita pubblica, la vita privata e non solo lo spazio ristretto del lavoro.

Mi viene da dire che, in epoca fordista, fuori dal lavoro c’era altro, quanto meno.

[testo non rivisto dall’autore]

4. Angelo Salento e Giovanni Masino: La fabbrica della crisi

Ricercatore Università del Salento e Ricercatore Università di Ferrara

1. Perché studiare la finanziarizzazione delle imprese

La fabbrica della crisi (Salento, Masino 2013) è uno studio con cui abbiamo inteso elaborare una risposta – o almeno un’ipotesi di risposta – a un interrogativo che ci ponevamo da tempo. Da prospettive parzialmente diverse, entrambi abbiamo sviluppato, nel corso degli anni, una lettura critica (o almeno scettica) del cosiddetto postfordismo. Sia nell’ambito della ricerca su imprese e contesti organizzati (Masino 2005), sia nell’ambito del dibattito interno al diritto del lavoro (Salento 2003), entrambi ci siamo progressivamente resi conto che le versioni “ufficiali” del postfordismo – quelle predicate dalla letteratura manageriale, ma anche dal mainstream della teoria dell’organizzazione e del diritto del lavoro – si fondavano, o pretendevano di fondarsi, su rappresentazioni del lavoro che ci sembravano più fantasticate che reali. Anche l’idea – presa sul serio, per lungo tempo, anche dalla sinistra culturale e sindacale – che le trasformazioni dell’organizzazione d’impresa e del lavoro negli ultimi trent’anni fossero una sorta di risposta razionale e razionalizzante alle trasformazioni del mercato di beni e servizi, ci lasciava insoddisfatti.

In questo libro, quindi, abbiamo innanzitutto proposto una sorta di riepilogo di quelli che nel tempo abbiamo constatato essere i connotati reali del postfordismo. In secondo luogo – e soprattutto questo è il passo in avanti che abbiamo provato – ci siamo interrogati su quelli che potremmo definire i moventi della grande trasformazione, provando a sviluppare l’ipotesi, coltivata già da tempo nei contesti anglosassoni, che essa abbia a che vedere non solo e non tanto con la trasformazione dei mercati di beni e servizi, quanto con il ruolo crescente che i mercati finanziari occupano anche nelle dinamiche strategiche e organizzative delle imprese non finanziarie.

Oramai è molto vasta e varia la letteratura sulle dinamiche dei mercati finanziari, e anche sul rapporto fra “economia di carta” e crisi. La relazione fra accumulazione finanziaria e mutamento organizzativo delle imprese, invece, sinora è stata molto meno chiarita; probabilmente, ciò si deve anche al fatto che per comprendere questi aspetti occorre adottare un approccio del tutto transdisciplinare. L’idea che abbiamo sviluppato con La fabbrica della crisi, quindi, è che per capire l’impresa del presente, per capire il declino (sia materiale che simbolico) del lavoro, per capire anche le nuove modalità di pensare l’impresa, è necessario prendere in conto l’idea che la vita delle grandi imprese (e per loro tramite anche delle medie e delle piccole imprese) si trova da tempo in un rapporto di contiguità, se non di continuità, con i mercati finanziari. In altri termini, bisogna considerare che le grandi imprese si comportano da tempo come attori dei mercati finanziari, sulla base di modalità competitive accordate al “breveperiodismo” delle transazioni finanziarie, e dotandosi di una configurazione organizzativa (e occupazionale) accordata a queste modalità d’azione.

Se non si comprende a fondo quest’aspetto del mutamento, cioè l’orientamento prettamente finanziario dell’azione (anche organizzativa) delle imprese, l’idea di postfordismo rimane un costrutto oniroide o – come direbbe Carlo Formenti (2013) – una «utopia letale», un’illusione ottica che genera equivoci anche sul piano dell’azione politica e normativa.

2. Un’utopia bi-partsan: il postfordismo

Non può sfuggire che alla base della destrutturazione progressiva del diritto del lavoro italiano c’è proprio una certa rappresentazione idealizzata del postfordismo, che è quella che la letteratura mainstream, vuoi sociologica, vuoi organizzativa, vuoi manageriale o strategica eccetera, ha alimentato almeno a partire dall’inizio degli anni Ottanta. Secondo la concezione mainstream del postfordismo tre sarebbero i connotati fondamentali e ultimativi delle imprese postfordiste: il decentramento, l’uso di nuove tecnologie come strumenti di liberazione e di arricchimento del lavoro e infine – questa è la credenza più rilevante sotto un profilo in senso lato politico – la crescente autonomia degli esecutori. Il movente (o il “driver”) fondamentale di tali trasformazioni – come abbiamo già precisato – viene ritenuto l’orientamento delle imprese al mercato di beni e servizi: presupposto che la domanda di beni e servizi si trasforma e assume connotati di crescente volatilità e imprevedibilità, si suppone che le imprese si inducano a razionalizzare i processi produttivi.

La potenza simbolica di questa rappresentazione è evidente: in essa, l’idea della flessibilità e della ricorsiva flessibilizzazione fa corpo con l’idea della razionalizzazione, della modernizzazione, della prosperità. Intrinsecamente adeguata a fornire una legittimazione robusta alla pretesa manageriale di una crescente responsiveness di tutti gli attori della produzione alle prescrizioni e agli obiettivi delle direzioni aziendali, quest’idea del postfordismo non ha mancato di esercitare il suo fascino tanto nell’ambito della sinistra (neo-)riformista (Favilli 2009), quanto – per un singolare paradosso – nell’ambito della cultura post-operaista, che intravedeva nella (illusoria) promessa di autonomia degli esecutori l’orizzonte della «riappropriazione della funzione del comando sulla cooperazione, da parte proletaria» (Negri 1989 [2005, p. 53]).

Oramai, nella letteratura internazionale si sono moltiplicate e consolidate le critiche alla visione mainstream del postfordismo. Tuttavia, si fatica a delineare un quadro realistico delle trasformazioni reali, anche perché ci si scontra con difficoltà metodologiche notevoli: l’analisi di singoli casi d’impresa, per definizione, non ha valore rappresentativo; e, per converso, le ricostruzioni di ampia portata faticano a trovare evidenza empirica. Se nonostante queste obiettive difficoltà metodologiche abbiamo comunque potuto porci l’interrogativo “come sono cambiate e come cambiano le imprese?”, è perché potevamo disporre di una base di dati decisamente peculiare: sintetica ma ricca. Si tratta di un ricchissimo repertorio di casi di trasformazione organizzativa discussi nell’ambito di un workshop permanente – denominato L’Officina di organizzazione – che Bruno Maggi (al quale dobbiamo l’opportunità di fare uso di questi dati) ha fondato e diretto per un trentennio. Sono casi raccontati da manager di vertice di area organizzativa di molte fra le maggiori imprese italiane e multinazionali operanti in Italia: ricostruzioni, quindi, che riflettono fedelmente il la scelta dei temi (e quindi gli oggetti di attenzione), i contenuti e il lessico di quegli stessi manager che sono stati impegnati nel progettare, dirigere e sviluppare la trasformazione organizzativa. Abbiamo lavorato, attraverso thematic analysis (Guest, Mac Queen, Namey, 2012) su 57 casi d’impresa presentati e discussi fra il 1995 e il 2008 (al netto, dunque, delle trasformazioni post-crack).

I risultati che ci ha offerto quest’analisi restituiscono un’immagine del postfordismo tutt’affatto diversa da quella mainstream. Sul piano degli obiettivi perseguiti, prevalgono largamente la riduzione dei costi e la performance finanziaria o comunque di breve periodo; sul piano del disegno formale e della configurazione delle situazioni di lavoro, emerge un netto primato dell’accentramento e della riduzione dell’autonomia degli esecutori. La tendenza “trasversale” a tutti i rami di attività è lo sforzo di proceduralizzazione del lavoro, di omogeneizzazione culturale, di adattamento delle persone al lavoro: ovvero una trama opposta alla promessa di autonomia inscritta nell’“utopia” postfordista.

Sin qui, in effetti, la nostra ricerca si pone in continuità con le letture critiche del postfordismo. Aggiunge però, probabilmente, un quadro di riscontri empirici non consueto.

3. Accumulazione finanziaria e trasformazione organizzativa

Se i connotati fondamentali delle trasformazioni recenti non rispondono al quadro idealizzato del postfordismo “ufficiale”, tantomeno i loro moventi essenziali ci paiono corrispondere a quell’idea di razionalizzazione produttiva – ossia di aggiustamento dell’offerta di beni e servizi rispetto alle trasformazioni della rispettiva – che è propria, anch’essa, della vulgata postfordista. Piuttosto, le trasformazioni che abbiamo osservato ci sembrano, complessivamente, indicare un aggiustamento dell’azione organizzativa – e quindi anche un aggiustamento della modalità di regolare il lavoro nell’impresa – in vista di una diversa modalità di concepire l’accumulazione.

Quella che proponiamo non è certo una recente (e tantomeno una nostra) scoperta teorica. Nei contesti anglosassoni, è almeno dall’inizio degli anni Duemila che si affronta il tema della finanziarizzazione delle imprese (v., ad es., il numero speciale dedicato a questo tema dalla rivista Economy and Society nel 2000: vol. 29, n. 1). In Italia, il tema è stato affrontato assai raramente. Per lungo tempo, gli scritti di Luciano Gallino sono rimasti pressoché isolati a evidenziare che, nel presente, «il profitto sistematicamente cercato non è più soltanto l’eccedenza dei ricavi sui costi, bensì, di preferenza, l’eccedenza del valore in borsa al tempo t2 rispetto al tempo t1 – dove lo scarto tra t1 e t2 può essere anche soltanto di pochi giorni» (Gallino 2005 [2009, p. 100]). Si tratta anzi, in definitiva, di un segreto di Pulcinella gelosamente custodito, giacché i vertici manageriali delle grandi imprese, quando mettono in sordina la retorica produttivistica, esprimono abbastanza chiaramente la convinzione che il mercato finanziario sia «l’unico misuratore di valore, stabilito dall’equilibrio tra chi compra e chi vende. Il resto sono cavolate» (Marchionne 2008, 107 s.).

Quel che abbiamo aggiunto è stata un’analisi, empiricamente fondata, del caso italiano; del quale non ci constavano letture. La questione della finanziarizzazione delle imprese italiane era stata sollevata, sul finire degli anni Ottanta, da alcuni osservatori (v. Coltorti 1988): sin da allora si poteva osservare qualche sintomo di una assuefazione delle grandi imprese alla redditività degli investimenti finanziari. Poi però il fenomeno è rimasto nell’ombra, soverchiato dalla “tradizionale” questione della concentrazione degli assetti proprietari italiani. Si può anzi aggiungere che proprio il permanere di un cosiddetto “capitalismo familiare” ha probabilmente indotto a pensare che in Italia non potesse davvero radicarsi un orientamento finanziario nella gestione delle imprese, che nei contesti anglosassoni si è imposto (secondo le letture prevalenti) ad opera di investitori istituzionali.

La disponibilità di dati sui bilanci delle imprese raccolti nel tempo dall’Area Studi di Mediobanca ci ha permesso di fugare ogni dubbio sul coinvolgimento delle imprese italiane nel processo di finanziarizzazione. Come si vede dai dati disponibili, fra l’inizio degli anni Settanta e i primi anni Duemila, i profitti finanziari nel “campione Mediobanca” (una selezione di società che comprende tutte le grandi imprese non finanziarie italiane e una frazione rappresentativa delle medie imprese) si moltiplicano di circa cinque volte.

Attraverso l’analisi di questi e di altri dati, abbiamo potuto individuare in Italia due fasi di finanziarizazione delle imprese, sostanzialmente analoghe, benché non sincroniche, a quelle descritte dalla letteratura statunitense (Fligstein 1990). Una prima fase, nel corso degli anni Ottanta, è connotata da una corsa agli investimenti finanziari, ma anche dalla tendenza a una “segmentazione cognitiva” dell’impresa, secondo la metafora della catena del valore di Porter (1985), per cui l’impresa non è più un dispositivo unitario di produzione ma è un insieme di attività che, in quanto tali, possono essere di volta in volta, ristrutturate, cedute, esternalizzate e via dicendo: l’obiettivo fondamentale di chi gestisce il portafoglio è appunto quello di far aumentare il valore complessivo del portafoglio, che però può essere internamente molto diversificato. Questo è già un passo notevole verso la finanziarizzazione, anche perché i protagonisti di questa gestione del portafoglio non sono più manager tecnici dotati di una vocazione e di una competenza industriale, ma sono “uomini di finanza”.

Una seconda e più matura fase di finanziarizzazione, a partire dalla metà degli anni Novanta, è segnata dalla diffusione di una concezione del controllo d’impresa, di marca anglosassone, orientata alla massimizzazione del valore per l’azionista (shareholder value mazimization). Non si tratta soltanto di un canale di accesso alla valorizzazione finanziaria del capitale, ma piuttosto di una vera e propria concezione del controllo d’impresa, che – come vedremo più avanti – ridefinisce ab imis le priorità e gli strumenti della gestione e dell’organizzazione d’impresa.

Stiamo parlando – è opportuno precisarlo – non già di imprese finanziarie, ma di imprese non finanziarie, ossia di imprese la cui attività caratteristica è la produzione di beni e servizi e che continuano ufficialmente a rappresentarsi in questi termini; ma che nondimeno “sterzano” progressivamente da una prospettiva prettamente industriale a un’ottica di accumulazione finanziaria, vuoi dirottando i propri flussi di cassa a incrementare gli investimenti finanziari, vuoi sviluppando attività finanziarie “a margine” di quelle produttive (con una progressiva emigrazione dal settore non finanziario a quello finanziario), vuoi attraverso l’adesione al dogma della massimizzazione dello shareholder value e quindi attraverso il perseguimento di un capital gain crescente.

Come si spiega che il processo di finanziarizzazione delle imprese sia penetrato anche nel contesto italiano? Porci quest’interrogativo non ci è parso affatto superfluo. Come abbiamo accennato, la spiegazione di gran lunga prevalente della finanziarizzazione delle imprese – e in particolare dell’imporsi di una concezione del controllo orientata alla massimizzazione dello shareholder value – è l’influenza dei grandi investitori istituzionali (fondi comuni d’investimento, fondi pensione), statutariamente orientati alla realizzazione di rendimenti nel breve periodo e quindi ampiamente disinteressati alle vicende (di medio-lungo termine) della produzione di beni e servizi. Ma in un panorama societario come quello italiano, nel quale la presenza degli investitori istituzionali è quasi irrilevante, questa spiegazione non è proponibile.

Una prospettiva di sociologia economica ci ha permesso di affrontare questa impasse analitica. Piuttosto che provare a replicare lo schema esplicativo anglosassone – fondato in ultima analisi sull’idea che sia la razionalità specifica di certi attori economici a costruire i percorsi d’azione, quindi a operare le trasformazioni – abbiamo ipotizzato che la finanziarizzazione delle imprese italiane sia l’esito di una trasformazione che investe sia la dimensione istituzionale e normativa dei processi economici, sia la loro dimensione “culturale”. Anzi, in definitiva, per finanziarizzazione può intendersi sia l’esito di questo processo (ossia l’avvenuta trasformazione dell’azione economica) sia il processo stesso di trasformazione della regolazione dell’azione economica.

Sotto il profilo istituzionale-normativo, ci è parso decisivo il ciclo di interventi legislativi prodotti fra il 1980 e il 2000, che – sotto le rassicuranti etichette della modernizzazione e della europeizzazione – hanno prodotto un’integrazione del contesto italiano nell’ambito dei mercati finanziari internazionali. Pensiamo, per fare soltanto qualche esempio, alla Legge n. 77/1983 sul fondo comune di investimento mobiliare aperto, alla Legge cosiddetta “sim” (n. 1/1991), all’introduzione della banca universale con il Testo Unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993), al Testo Unico della finanza o “Riforma Draghi” (D.Lgs. n. 58/1998), alla privatizzazione della Banca d’Italia nello stesso anno, all’introduzione della cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999). In questo processo di aggiustamento normativo vanno annoverate anche le operazioni di privatizzazione delle imprese di diritto pubblico, il cui scopo principale era quello di accrescere la capitalizzazione dell’asfittica Borsa milanese. Non bisogna dimenticare che questo ventennio è stato anche l’epoca di quella che potremmo chiamare la finanziarizzazione della società italiana. Come annotava Massimo Riva su la Repubblica (Riva, 1986), «mentre a sinistra qualcuno si attardava a predicare o a predire la fuoriuscita dal capitalismo, milioni di italiani decidevano di entrarvi a vele spiegate». Da un lato gli entusiasmi per l’euforia dei mercati finanziari che promettevano una crescita senza fine, dall’altro un quadro di interventi normativi presentati come un processo di modernizzazione e di democratizzazione dei mercati, hanno prodotto anche in Italia un clima di generale accettazione, quando non di consenso, rispetto alla crescita della dimensione finanziaria dell’economia, e anche rispetto alla centralità del valore azionario delle imprese. Nell’ottica della crescita competitiva delle imprese italiane nei mercati finanziari, del resto, si sono mossi diversi passi fondamentali della destrutturazione del diritto del lavoro italiano, a cominciare dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993. Non si può dubitare, a nostro modo di vedere, che l’arretramento delle tutele del lavoro, la grande “fuga dalla subordinazione”, sia stato esso stesso un tassello essenziale del processo di finanziarizzazione: liberare le imprese dai vincoli, dalle responsabilità e dai costi propri del lavoro subordinato è una condizione essenziale per permettere loro di agire in modo finance-oriented, riducendo i costi fissi, scomponendo ad libitum i processi produttivi, aggiustando le “risorse umane” agli obiettivi (di breve periodo) di massimizzazione della redditività degli investimenti.

Quanto al profilo culturale della trasformazione, abbiamo offerto una sintetica ricostruzione della “conversione” progressiva della dottrina aziendalista italiana, in origine ispirata a una concezione renana dell’impresa, alla dogmatica anglosassone dello shareholder value. È una vicenda che si accompagna alla graduale penetrazione di modalità e di strumenti contabili congruenti con gli obiettivi di valorizzazione prettamente finanziaria del capitale. Infine, abbiamo suggerito che anche la trasformazione degli habitus proprietari debba essere tenuta in conto: le coalizioni proprietarie delle grandi imprese italiane si sono allontanate da tempo dall’idealtipo della famiglia industriale. Oggi le coalizioni proprietarie si affidano a un top management di stretta formazione finanziaria, saldamente ancorato alla priorità dello shareholder value. L’analisi dei curricula dei top manager delle blue chip italiane, insieme ad alcuni dati sintetici sulla compensation di questi professionisti ci ha permesso di dissipare ogni dubbio sul fatto che, fra gli obiettivi perseguiti dai vertici aziendali, prevale la valorizzazione finanziaria del capitale investito (alla quale i top manager stessi vengono interessati attraverso apposite dinamiche retributive, commisurate appunto ai rendimenti di breve termine).

4. Finanziarizzazione, organizzazione, lavoro

Fra le questioni che ci siamo incaricati di indagare, una delle più “sfidanti” è stata la possibilità di individuare empiricamente un nesso fra l’orientamento all’accumulazione finanziaria e la trasformazione dell’organizzazione d’impresa (e quindi anche delle modalità di lavoro).

Muovevamo da una duplice consapevolezza: da un lato, avevamo ricostruito un’immagine realistica dell’azione organizzativa contemporanea (fondata, come abbiamo detto, sul primato dell’accentramento delle decisioni e della standardizzazione del lavoro); dall’altro, avevamo ampi riscontri sulla tendenza delle imprese all’accumulazione finanziaria di breve periodo. L’interrogativo era quindi: come dimostrare un nesso fra l’uno e l’altro aspetto, ossia fra finanziarizzazione e trasformazione organizzativa?

“A tavolino”, questo nesso ci pareva ragionevolmente ipotizzabile. Seguendo uno schema proposto da Bruno Maggi (2001), abbiamo distinto tre livelli analitici (dal micro al macro): le situazioni di lavoro, la configurazione dell’impresa, le relazioni fra imprese. Astrattamente, dunque, ci è parso ragionevole ipotizzare che:

1) sul piano (meso) della configurazione d’impresa l’accentramento delle decisioni e la riduzione della discrezionalità delle unità periferiche siano un portato di un orientamento al breve periodo, in vista del conseguimento di obiettivi di natura prettamente finanziaria;

2) sul piano (micro) delle situazioni di lavoro, la progressiva destrutturazione del rapporto di appartenenza organica dei lavoratori all’impresa – quindi la tendenza alla riduzione quantitativa della forza-lavoro, ma anche la progressiva individualizzazione dei rapporti di lavoro – è astrattamente conforme alle esigenze dell’accumulazione finanziaria, poiché permette l’aggiustabilità dei costi fissi, sia in vista dell’investimento di risorse in prodotti finanziari, sia in vista di una favorevole valutazione da parte degli analisti finanziari;

3) sul piano (macro) dei rapporti fra imprese, il ricorso crescente all’outsourcing (e anche alla delocalizzazione) si può astrattamente ricondurre alla stessa esigenza di modulazione dei costi fissi e della dimensione occupazionale dell’impresa, e non semplicemente alla valutazione dei cosiddetti costi di transazione (come viceversa si predica nella vulgata postfordista).

Ciò supposto, come passare dalla posizione di ipotesi alla loro convalidazione empirica? Ci è parso che il percorso più efficace per ricostruire un nesso di questo genere fosse ricorrere alla testimonianza di attori della trasformazione. Le risorse che avevamo a disposizione ci hanno permesso un breve ciclo di interviste in profondità a un numero limitato di manager di vertice (e a un consulente) di organizzazione di grandi imprese operanti in Italia. La limitatezza estrema del campione di intervistati (tre manager e un consulente) è parzialmente compensata sia dal rilievo delle imprese cui essi afferiscono, sia dalla varietà dei settori merceologici in cui le imprese operano, sia infine dalla assoluta congruenza fra le testimonianze raccolte (a dispetto, appunto, dalla varietà dei comparti produttivi cui sono riferite). Le interviste ci hanno restituito un punto di vista tutto interno alle dinamiche organizzative, altrimenti inattingibile.

Le testimonianze che abbiamo raccolto ci hanno confermato – in maniera finanche sorprendente – l’attendibilità dell’ipotesi. Nel cap. 4 di La fabbrica della crisi abbiamo riportato ampi stralci di interviste, che offrono al lettore una stringente evidenza del rapporto fra orientamento finanziario (con i suoi corollari di breveperiodismo) e il riaggiustamento organizzativo delle grandi imprese. Ad esempio, come racconta un manager di organizzazione di una multinazionale italiana del settore manufatturiero a proposito della ridefinizione delle logiche generali d’azione:

“nel percorso che ho vissuto io, il controllo finanziario è diventato sempre più importante, ricchissimo di strumenti e indicatori, e va ad integrarsi sempre di più alla contabilità. La lettura finanziaria si sovrappone a quella industriale. Il CFO [Chief Financial Officer] da noi all’inizio non esisteva, c’era il ragioniere capo, ma dagli anni Settanta viene istituita la direzione finanziaria, e l’uomo della finanza diventa uguale al controller come importanza. All’inizio il responsabile finanziario era ancora uno specialista in un quadro amministrativo, di gestione industriale. Ma poi tesoreria e finanza cominciano a salire di livello e ad avvicinarsi al CEO, così come anche le ICT [Information and Communication Technologies]. Le aziende allora cominciano ad avere il CFO, per esempio mi ricordo che negli anni ‘90 in una grande multinazionale americana del nostro settore il numero tre in ordine di importanza era il CFO. Quindi il CFO assume responsabilità sempre più importanti: trovare i soldi, controllare l’utilizzo del capitale investito su linee di prodotti, per paese, per divisione, per business, infatti oggi si parla di CFOO (Chief Financial Operating Officer) cioè uno che non è solo un specialista finanziario ma che ha la responsabilità di portare a casa risultati di business, qualcosa di più di uno che integra logica finanziaria e industriale, ma proprio un responsabilie di business. Vado a mettere i soldi dove ho maggiore redditività. Questo è il percorso che ho vissuto nella mia azienda”.

Oppure, a proposito della ricomposizione delle situazioni di lavoro, un manager di una multinazionale del settore estrattivo riferisce che

“oggi fare organizzazione è molto legato alla flessibilità, alla variabilità, all’atipicità. Quindi il mestiere di oggi del capo del personale diventa una relazione diretta con i dipendenti. Ma è una relazione diretta che riguarda solo un numero ristretto di persone, i cosiddetti “talenti”. I talenti devono occupare i punti nodali dell’organizzazione, ed è su di loro che faccio investimenti, ma poi faccio molta meno attenzione a tutte le altre categorie di persone. Quindi devo stare attento a sviluppare i talenti, e trattenerli, e poi c’è la massa, che è più piccola (perché nel frattempo ho ridotto di quattro o cinque volte il personale) ma è pur sempre una massa. Quindi si può dire che c’è una polarizzazione, da un lato i talenti, dall’altro la massa, che devo controllare. Ma il controllo non è un problema, è la struttura dei capi, è la gerarchia. Non c’è il problema del controllo, lo strumento [per esercitare il controllo] c’è. E comunque oggi il rapporto è più fragile, si spezza più facilmente perché si investe meno, si opera sulla persona in una logica di mercato. Il rapporto tra uomo e impresa si smaterializza.

5. Le conseguenze “sistemiche” della finanziarizzazione delle imprese

Il ruolo della finanziarizzazione delle imprese nella trasformazione della regolazione del lavoro dovrebbe a questo punto essere chiaro. Naturalmente – sebbene sia un’ipotesi sostenuta da un numero crescente di studiosi su scala internazionale – è difficile provare che l’orientamento all’accumulazione finanziaria delle imprese non finanziarie abbia giocato e tuttora giochi un ruolo nella produzione della crisi di lungo termine che stiamo attraversando. Tuttavia, disponiamo di una miriade di indizi che segnalano molto chiaramente un rapporto stretto fra finanziarizzazione e declino della produzione e del lavoro.

Se guardiamo in particolare al caso italiano, è difficile discernere le implicazioni del processo di finanziarizzazione da altre problematiche “storiche” del nostro sistema economico, a cominciare dal cosiddetto “nanismo” industriale e dal perdurante (e anzi crescente) divario fra Centro-Nord e Mezzogiorno. Parrebbe davvero irragionevole, tuttavia, dubitare che, accanto a queste “tare”, l’inclinazione all’accumulazione finanziaria abbia giocato un ruolo importante nella destrutturazione del sistema industriale italiano, ossia in quella che Luciano Gallino (2003) ha chiamato «la scomparsa dell’Italia industriale».

Sappiamo per certo che la contrazione della forza-lavoro nelle grandi imprese ha proceduto di pari passo con la loro finanziarizzazione. In questi grafici si nota molto chiaramente l’andamento inverso tra finanziarizzazione, cioè aumento degli investimenti finanziari delle imprese, e l’andamento dell’occupazione nello stesso campione di imprese: via via che l’impresa procede verso la logica dell’investimento finanziario, diminuisce il numero dei lavoratori. Dal 1974 al 2002 i dati si riferiscono a un campione di 980 imprese; dal 2003 al 2011 il campione è di 2.032 imprese. Parallelamente diminuisce il numero di ore di sciopero e di ore di assenza, qui i dati sono dal 1968 al 2002; come anche la densità sindacale .

Sappiamo anche che le imprese italiane manifestano una netta tendenza alla deresponsabilizzazione industriale, che si registra attraverso indicatori del tutto chiari, come il volume degli investimenti in ricerca e sviluppo. Sappiamo inoltre che questa tendenza pluridecennale alla deresponsabilizzazione industriale ha reso il mercato del lavoro italiano estremamente penalizzante per i soggetti più giovani e per quelli a più elevata qualificazione, sebbene nel frattempo l’Italia sia riuscita nell’ignobile risultato di diventare il terzultimo fra i Paesi OCSE per numero di laureati.

In definitiva, la deriva finanziaria, in Italia, non può essere ritenuta di per sé la causa del declino. Ma pare del tutto ragionevole ipotizzare che essa – originariamente innestatasi su un trend di declino dei profitti – abbia portato a conseguenze più radicali alcune “tare” originarie del capitalismo italiano. Il “programma riformatore” sviluppato fra il 1980 e il 2000 – al pari delle tante “riforme” che hanno ridotto al minimo la capacità negoziale dei lavoratori – ha dato legittimazione e libertà d’azione a chi ha inteso spostare il baricentro dell’accumulazione dalla dimensione industriale a quella finanziaria. Per questo motivo – sebbene non intendiamo elevare il costrutto di finanziarizzazione a “paradigma” di un’epoca – il quadro esplicativo del declino del sistema industriale italiano è molto più esaustivo e convincente se si prende in considerazione lo slittamento dell’accumulazione verso una dimensione finanziaria.

È il lavoro a pagare le conseguenze più pesanti: sia nei termini di una progressiva dequalificazione, sia in quelli di una insostenibile perdita di potere d’acquisto. Come mostrano i dati, la quota dei salari sul PIL italiano si è ridotta, fra il 1974 e il 2010, di circa 18 punti percentuali. Una enorme redistribuzione di ricchezza, dunque, si è prodotta: in senso chiaramente sperequativo. La riduzione della quota salari ha alimentato quella dei consumi improduttivi e degli investimenti finanziari. È un circolo vizioso del quale sinora non si intravede la fine, ma del quale si vedono assai chiaramente gli effetti; non ultimo dei quali il triste primato detenuto dall’Italia nell’andamento del coefficiente di Gini, che misura il grado di disuguaglianza interno a ciascun Paese.

Se il lavoro – il suo valore simbolico come il suo peso economico – è la vittima principale di questo processo, è dal lavoro, a nostro parere, che occorre iniziare a pensare una fuoriuscita possibile dalla pluridecennale crisi che stiamo attraversando. Non basterà “legare le mani” alla finanza – obiettivo di per sé estremamente ambizioso e tutt’altro che condiviso – ma occorrerà porre le basi regolative necessarie affinché le imprese tornino a essere non già un dispositivo di perseguimento dell’accumulazione finanziaria, ma un dispositivo di produzione nel quale il lavoro sia la soggettività fondamentale.

Riferimenti bibliografici

Coltorti F. (1988), Note sulle modificazioni della struttura finanziaria delle imprese italiane negli ultimi 20 anni, in Banca d’Italia, Ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese. Atti del seminario, (2 voll.), Banca d’Italia, Roma, vol. 2.

Favilli P. (2009), Il riformismo e il suo rovescio, Franco Angeli, Milano.

Fligstein N. (1990), The Transformation of Corporate Control, Harvard University Press, Cambridge, Mass. (trad. it. La trasformazione del controllo d’impresa, Edizioni di Comunità, Torino 2001).

Formenti C. (2013), Utopie letali. Contro l’ideologia postmoderna, Jaca Book, Milano.

Gallino L. (2003), La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino.

Gallino L. (2005), L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino; 2a ed. 2009.

Guest G., Macqueen K.M., Namey E.E. (2012), Applied Thematic Analysis, Sage, London.

Maggi B. (2001), Le tendenze del post-fordismo: una interpretazione possibile tra teoria dell’organizzazione e sociologia del diritto, in Ferrari V., Ronfani P., Stabile S. (a cura di), Conflitti e diritti nella società transnazionale, Congresso Internazionale di Sociologia del Diritto, Courmayeur 1988, Angeli, Milano.

Marchionne S. (2008), A ciascuno il suo mestiere, in F. Tamburini, Storie di Borsa quotidiana, Il Sole 24 Ore, Milano.

Masino G. (2005), Le imprese oltre il fordismo. Illusioni, retorica, realtà, Carocci, Roma.

Negri A. (1989), Fine secolo. Un’interpretazione del Novecento, Manifestolibri, Roma; 2a ed. 2005.

Porter M. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York (ed. it. Il vantaggio competitivo, Comunità, Milano 1987).

Riva M. (1986), E l’Italia scopre il capitale, in “la Repubblica”, 11 marzo.

Salento A. (2003), Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme d’impresa e crisi del diritto del lavoro, FrancoAngeli, Milano.

Salento A., Masino G. (2013), La fabbrica della crisi. Finanziarizzazione delle imprese e declino del lavoro, Carocci, Roma.

5. Valerio Bondi: Il punto di vista della Fiom

Segretario generale Fiom-Cgil Reggio Emilia

Per provare ad interloquire con i ragionamenti fatti fino adesso, parto da quella che è la mia esperienza a da quanto posso osservare quotidianamente.

Francesco Garibaldo, nel corso del primo intervento, ha parlato di una radicale trasformazione – spesso non letta dal mondo politico e sindacale – che ha dispiegato un dominio assoluto del capitale e nella quale la contrattazione ha sempre più carattere difensivo e corporativo. Questo è vero ed è osservabile ovunque, anche a partire dall’iniziativa della Fiom che, ovviamente, non è fuori da tali processi.

Aggiungo un elemento che, secondo me, rappresenta la vera novità di quest’ultima fase.

Negli accordi separati dei metalmeccanici, la contrattazione non è solo corporativa in quanto tutela un perimetro sempre minore ma cambia proprio ruolo, nel senso che diviene uno strumento attraverso il quale l’impresa smonta una serie di meccanismi, che i lavoratori hanno a disposizione per attuare un forma di controllo sociale della prestazione.

Basti pensare alle prestazioni supplementari – flessibilità, straordinari, utilizzo della turistica, eccetera – per le quali il contratto non attribuisce più al lavoratore una facoltà di controllo e di contrattazione ma attribuisce all’impresa un elemento di comando unilaterale.

Secondo me qui si situa un elemento che è sì vero da tempo ma, in questa fase, molto esplicitato: a questo punto ci troviamo di fronte a una vera e propria operazione di disciplinamento. Se il sindacato porta avanti quel tipo di operazione, diventa inevitabilmente il veicolo del comando unilaterale all’impresa. Il sindacato, essendo la struttura che si rapporta direttamente ai lavoratori, vede così ribaltata la sua funzione canonica.

Un altro aspetto che è stato sottolineato è quello della fine della rappresentanza politica del lavoro. Secondo me è verissimo. Ciò però non significa – e penso all’intervento di Ilaria Possenti – che la politica non abbia ugualmente legiferato moltissimo, negli ultimi anni, contro il lavoro. C’è stata tutta una produzione legislativa – adesso non è che voglio fare l’elenco – sia sul mercato del lavoro che sull’orario.

In particolare rispetto al mercato del lavoro ci sono stati quattro o cinque diversi interventi organici dal 2006, più tutti i vari provvedimenti che agiscono per spezzettamento. Stessa cosa vale per l’orario di lavoro, che ha visto, fra interventi a livello europeo e a livello italiano, una grandissima produzione legislativa.

La quasi totalità di quella produzione non è stata fatta per attribuire ai lavoratori maggiori tutele o maggiori vincoli negoziali ma, al contrario, per contribuire alla crescita di un sistema di deregolamentazione del rapporto di lavoro.

Sul terreno della rappresentanza, che è un problema sempre più esplosivo, non si è prodotto praticamente nulla anche a partire dal fatto che le controparti possono oggi liberamente scegliere il soggetto con cui fare gli accordi. A parte una qualche forma di accordo tra le parti sociali – su cui possiamo aprire una lunga discussione – legislativamente non esiste alcun vincolo in tal senso.

Negli ultimi tre anni abbiamo visto sia accordi separati validati da referendum sotto ricatto come nel sistema Fiat che accordi separati, non solo nel settore metalmeccanico, portati avanti senza che il vero banco di prova fosse il consenso dei lavoratori.

Nell’ultima fase il paradosso aumenta ulteriormente. Nel settore metalmeccanico attualmente ci sono tre contratti: quello dell’artigianato, quello della grande impresa con Confindustria e quello delle piccole e medie imprese con Confapi-Unionmeccanica. Rispetto a quest’ultimo, la Fiom ha fatto l’accordo con Unionmeccanica ma, contemporaneamente, viene fondata un’altra associazione ex novo che fa l’accordo separato con Fim e Uilm. Capite bene che siamo ormai alla proliferazione dei soggetti della rappresentanza e anche dei contratti.

A mio avviso allora, è indubbio che la politica sia intervenuta secondo un modello ben preciso di deregolamentazione del rapporto di lavoro e di non intervento su alcuni temi che avrebbero potuto rappresentare elementi d’interesse collettivo.

Io credo che il problema principale sia che l’irreversibile fine della rappresentanza politica del lavoro – e quando parliamo di rappresentanza politica del lavoro parliamo di rappresentanza di interessi ma anche produzione di discorso, cultura, modello di riferimento – abbia ucciso, anche tra i lavoratori, il senso di quello che è la contrattazione collettiva, di quelli che sono gli obiettivi e di quelli che sono gli strumenti che storicamente conosciamo per l’avanzamento del movimento operaio.

Nel momento in cui succedono cose gravissime rispetto al CCNL – nell’accordo separato viene meno il controllo sugli orari, sparisce il pagamento della malattia breve, si rendono flessibili gli aumenti contrattuali – tra la tua gente, anche se non in forma univoca perché la storia non è mai chiusa, il senso del contratto nazionale non c’è più. L’obiettivo che cosa rappresenta? Io credo fortemente che in una fase diversa quello strumento abbia rappresentato l’unità politica dei lavoratori ma anche perché, tra i lavoratori, era largamente prevalente l’idea che, dietro al contratto nazionale, c’era qualcosa di molto più importante in palio.

Oggi invece, in un quadro di a-rappresentanza politica del lavoro, quello strumento viene svuotato di senso e di significato: se le persone che devono combattere per conquistarlo non riescono nemmeno ad attribuirgli un significato, è ovvio che la partita ha le gambe corte.

Un altro tema affrontato nei vari interventi è stato quello della disarticolazione del lavoro e questo, come ricordava Francesco Garibaldo, riguarda da un punto di vista fenomenologico tanto il diffondersi della precarietà quanto quello che succede attualmente dentro l’impresa.

Condividendo gli aspetti che voi evidenziate nella lettura critica del postfordismo, mi sembra che il processo di centralizzazione del comando dell’impresa sia l’elemento determinante. Quest’ultimo io lo vedo anche in una misura d’impresa che non è quella multinazionale, grandissima, che non è cioè la Fiat ma che è quella manifatturiera del territorio reggiano. Sto parlando di aziende che vanno dai 150 ai 1.300 dipendenti e che producono manufatti soprattutto dentro alle filiere dell’export collegate alle grandi case, come il settore della trasmissione di potenza collegato alla Fiat, alla Cnh e alla Carraro.

In un processo di centralizzazione come quello attuale, l’elemento decisivo è, in realtà, la scomposizione. Le nostre imprese sono dentro una rete di controllo unificata e centralizzata ma sono segmentate fisicamente e contrattualmente, sia dal puto di vista dei trattamenti che dal punto di vista dell’impossibilità, per quei lavoratori, di parlarsi e dunque di fare organizzazione sindacale.

Vi porto un esempio locale.

Con Guido Mora e con la categoria di riferimento stiamo provando a intervenire nei confronti di multinazionale che si chiama Kion e che produce nello stabilimento di Reggio dei carrelli elevatori. Questa azienda ha la logistica appaltata a una società che si chiama Urban e che fa capo alla stessa Kion; a sua volta la Urban dà questo lavoro in subappalto ad altre cooperative mercenarie.

Noi stiamo provando a intervenire perché, tra i lavoratori del subappalto, non si applica nessun contratto nazionale: né quello dei metalmeccanici, né il contratto aziendale – che noi abbiamo comunque rinnovato anche con degli aumenti – e neanche il contratto merci e logistica.

Nel riflettere su come agire, abbiamo capito che, fermando la logistica, l’impresa non è in grado di approvvigionarsi e quindi ci siamo posti immediatamente il problema del rischio della messa in libertà dei lavoratori dell’azienda madre, cioè Kion.

Allora è necessario agire prima, mettendo in campo un percorso che permetta al sindacato di avere consenso, perché se i lavoratori se la prendono con te e si rivoltano la partita è morta, se invece i lavoratori – cosa complicatissima – socializzano con gli altri, evidentemente il tuo sciopero ha un elemento di durata.

Mentre leggiamo il contratto d’appalto – che è in inglese – scopriamo che c’è una clausola di responsabilità fra questo soggetto unico ma che ha due facce, Kion e Urban, che dice che i lavoratori che costruiscono i muletti sono tenuti a intervenire, in sostituzione dei facchini, in caso di sciopero. Anche se in questo caso parliamo di un capitolato d’appalto tra due realtà che agiscono su scala globale e che hanno stabilimenti in tutto il mondo, a me non risulta possibile, sul piano legale italiano e penso anche europeo, una cosa di questo tipo. Vi ho portato questo esempio perché mi sembra che esprima una logica di fondo molto interessante.

All’interno dell’analisi critica del postfordismo ho anche sentito parlare di omologazione del lavoro. Si tratta di un aspetto che condivido e che osservo quotidianamente attraverso due fenomeni diversi e contraddittori ma che avvengono simultaneamente.

Da un lato, si assiste a un processo di neo taylorizzazione della prestazione che coinvolge anche le prestazioni con un maggior grado di autonomia, come le figure di servizio, le figure impiegatizie ma anche quegli operatori dei reparti produttivi come i programmatori e conduttori delle macchine utensili robotizzate. Vediamo un processo di scomposizione, di impoverimento della capacità professionale e di omologazione.

Dall’altro lato, stiamo assistendo a un processo in cui il lavoratore, soprattutto sulle linee di montaggio, deve essere polivalente, cioè deve operare su più stazioni, su più famiglie di prodotto perché deve essere ricollocabile a seconda delle assenze, dei carichi produttivi, eccetera. Naturalmente l’impresa non vuole riconoscere questa polivalenza, proprio come sta avvenendo in questo periodo alla Comer, l’azienda del Presidente nazionale di Federmeccanica. Visto che teorizzano apertamente la polifunzionalità dei lavoratori, abbiamo chiesto di tradurre questo elemento in un nuovo riconoscimento di qualifica. Quindi che un montatore possa diventare di quarta, un operatore di macchina utensile di quinta, un operatore di macchina utensile complessa di quinta super, eccetera. A questa discussione banale, di tipo professionale e tutta in termini economici, la Comer sta rispondendo con una resistenza enorme, perché quella polivalenza deve essere espropriata, sfruttata e non riconosciuta.

Vorrei inserire un elemento che nessuno ha toccato ma che, secondo me, rappresenta un problema serissimo: l’utilizzo da parte dell’impresa delle gerarchie interne – capireparto, capi Ute, capi tecnici, eccetera – che storicamente dovrebbero invece ricoprire un ruolo contrattuale.

Girando molte aziende e parlando con i delegati, ho notato che statisticamente il problema esiste e che ormai questi capireparto, più che una funzione tecnica, hanno una funzione di controllo e di intervento, diventano cioè una sorta di cinghia di trasmissione tra il singolo lavoratore e l’impresa. Mentre il sindacato ha strutturato un sistema di rappresentanza che, superando il consiglio di fabbrica, non è più in grado tramite le Rsu di mantenere una certa rispondenza fra vita del reparto e rappresentanza sociale, dall’altro lato, l’impresa ha mutuato quell’elemento organizzativo e l’ha trasferito dentro la sua catena di comando e di consenso. Ovviamente, espropriando il sindacato dell’elemento di mediazione, si riporta quest’ultimo in capo all’impresa e al capitale, ai quali spetta anche l’elemento della costruzione di consenso.

Vorrei dire un’ultima cosa rispetto al tema della precarietà. Condivido il ragionamento sull’occupabilità ma vorrei anche dire che, in base alla mia esperienza, non ho mai visto, dentro le violentissime crisi che abbiamo affrontato in questi anni, un solo lavoratore che tramite i percorsi di formazione esterna gestiti dai Centri per l’Impiego sia stato ricollocato in una qualsiasi attività. Tanto è vero che, in deroga alla previsione della legge, ci sarebbe bisogno di fare attività formativa anche per godere degli ammortizzatori sociali ma non mi risulta che sia stata mai attivata una cosa di questo tipo e dunque siamo più sul versante di una retorica che di un atto pratico.