Amina Crisma: “La Cina al centro” di Maurizio Scarpari. Un nuovo ordine mondiale o un crescente disordine sotto il Cielo?

*

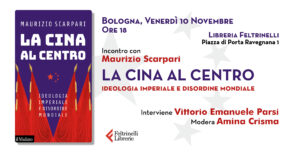

Pubblichiamo quest’anticipazione del libro di Maurizio Scarpari La Cina al centro (Il Mulino) che esce ora in libreria e che sarà presentato a Bologna il 10 novembre alle 18 alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana 1 dall’autore e da Vittorio Emanuele Parsi, moderatrice Amina Crisma (qui sopra la locandina).

————————————————-

Maurizio Scarpari, noto studioso della Cina antica, per molti anni professore di Lingua cinese classica all’Università di Venezia, autore di volumi importanti (fra i più recenti: Confucianesimo. I fondamenti e i testi, del 2010, e Mencio e l’arte di governo, del 2013), promotore e curatore di imprese cospicue quali l’opera collettanea La Cina edita da Einaudi (2009-2013), affresco della civiltà cinese dalle origini a oggi, è una firma da tempo ben conosciuta dai lettori di Inchiesta. La nostra rivista, che fin dagli esordi oltre cinquant’anni fa ha mostrato per la realtà cinese uno spiccato interesse (datano dai primi anni Settanta i pionieristici, leggendari viaggi in Cina del fondatore e direttore Vittorio Capecchi),[1] ha ospitato nel corso di questo decennio numerosi suoi contributi significativi e, in particolare, ha promosso un vasto dibattito intorno a un suo libro del 2015, Ritorno a Confucio. La Cina di oggi fra tradizione e mercato,[2] che ha dato luogo a un articolato confronto a più voci sulle dinamiche operanti nella società cinese contemporanea, in specie sulla Grande Narrazione che occupa con tanto clamore la scena del post-maoismo, e sul suo ruolo internazionale.

Anche gli spazi di conversazione interdisciplinare offerti da Inchiesta hanno dunque in qualche misura contribuito a configurare lo sfondo che sottende La Cina al centro. Ideologia imperiale e disordine mondiale, nuova opera di Scarpari che esce oggi dal medesimo editore della precedente, Il Mulino di Bologna (pp. 300, euro 20), e che costituisce in certo senso l’aggiornamento, lo sviluppo e l’approfondimento dei temi delineati nel libro precedente, in rapporto al compiuto dispiegarsi dell’era di Xi Jinping e del suo progetto di affermazione di un protagonismo sinocentrico su scala globale.

In Ritorno a Confucio avevano ancora spazio residue speranze che la riscoperta della tradizione confuciana comportasse un ammorbidimento della politica del partito/stato in direzione di una dialettica più aperta e dialogante sia sul versante interno sia su quello internazionale, in conformità all’ispirazione del grande umanesimo attestato dalle fonti classiche; ma già allora su tali speranze, oggi totalmente disattese, a ragion veduta esprimeva garbato scetticismo Gianni Sofri, come ricorda l’autore nella prefazione. I drammatici scenari del presente ripropongono con accentuata intensità non solo gli interrogativi sulla parte che in questo nostro mondo sconvolto la Repubblica Popolare Cinese vuole e vorrà giocare, ma anche quelli sull’adeguatezza delle leadership (e delle opinioni pubbliche) occidentali a reggere un confronto che non è solo di carattere economico o geopolitico, ma che è anche di natura culturale e morale (come aveva fra l’altro rilevato qualche anno fa da parte sua Paolo Prodi in alcune delle sue ultime nitide pagine).[3]

Anticipiamo per i nostri lettori, con il consenso dell’autore e dell’editore, qualche significativo passo del libro.

Estratto dal capitolo «Xi Jinping, un uomo solo al comando», pp. 226-233.

Il XX Congresso del Partito comunista cinese tenutosi dal 16 al 22 ottobre 2022 a Pechino è stato un grande successo personale di Xi Jinping e del cosiddetto «esercito dello Zhejiang», la base della sua rete di potere. Confermato capo assoluto, politico e militare, per altri cinque anni – poi si vedrà –, Xi Jinping ha ormai eliminato o quantomeno ridimensionato gran parte dei suoi più temibili rivali e oppositori e collocato uomini di sua fiducia nei posti chiave del governo centrale e nell’amministrazione periferica. Il Presidente-di-tutto è diventato così anche Presidente-di-tutti e potenziale Presidente-a-vita, e per chi avesse qualcosa da obiettare è di monito l’allontanamento dalla Sala del popolo dell’ex presidente Hu Jintao, la cui definitiva uscita di scena conclude una stagione politica che ha dato i suoi frutti, ma che avrebbe potuto darne di migliori. Si è inaugurata una fase storica di rinnovamento traendo profitto da un’occasione che la Cina e la sua nuova classe dirigente non possono e non intendono perdere.

La festa è stata in parte rovinata dalle proteste, senza precedenti, avvenute prima e dopo i lavori del Congresso in alcune parti del paese, sintomo del malessere e dell’esasperazione causati dalle rigide restrizioni e dalle difficoltà sorte in seguito alla gestione della pandemia da Covid-19. La politica zero-Covid ha chiuso il paese al mondo per un periodo troppo lungo, mettendo in evidenza e accentuando le fragilità strutturali del sistema politico, economico, produttivo e sanitario. È emersa l’insoddisfazione della popolazione per le mutate condizioni di vita, per l’eccessivo controllo da parte delle autorità di polizia e per l’inasprimento delle misure di repressione, contenimento e limitazione delle li- bertà e dei diritti civili. La revoca repentina delle drastiche misure previste dalla politica zero-Covid è stata determinata solo in parte dalla decisione di accogliere le legittime richieste dei cittadini. Ha corrisposto invece alla necessità di normalizzare la situazione a ogni costo per ovviare alle gravi disfunzioni createsi nel sistema produttivo e commerciale, costretto a interrompere le filiere industriali e di approvvigionamento globali, paralizzando mezza Cina e causando gravi ripercussioni in tutto il mondo.

Con il XX Congresso è sembrato giungere a conclusione il processo di ristrutturazione del potere al vertice e di occupazione delle istituzioni del Partito, dello stato e del governo avviato da Xi Jinping fin dal suo insediamento nel 2012-2013. Ci sono voluti dieci anni per risolvere il conflitto tra due modelli di leadership, l’uno basato sul principio di direzione collegiale introdotto da Deng Xiaoping dopo la morte di Mao, l’altro incentrato sul ritorno alla formula «dell’uomo solo al comando» che aveva caratterizzato il periodo maoista. Nel corso del precedente Congresso (18-24 ottobre 2017) il peso politico di Xi Jinping non era ancora tale da consentirgli di imporre la sua linea. Ora, invece, Xi ha potuto far prevalere non solo la sua linea ma anche dirigenti a lui fedeli decretando la fine del sistema di gestione collegiale e un cambiamento radicale della struttura di governo. La situazione è ora estremamente delicata: un simile rafforzamento del potere centrale comporta rischi notevoli per il futuro, come la storia stessa della Cina ha insegnato.

[…]

Ai tempi di Mao, quando si era vista una concentrazione di potere equivalente, la legittimazione politica derivava dalla «canna del fucile», dalla lotta armata condotta contro i giapponesi e i nazionalisti di Chiang Kai-shek. Oggi i nemici sono gli Stati Uniti e l’Occidente, e «la canna del fucile», che sembrava accantonata in nome di una nuova era di pace e armonia, rappresenta nuovamente una minaccia. Nel suo discorso al Congresso, Xi ha definito la situazione internazionale «grave e complessa», ha esortato il Partito e la nazione a tenersi pronti a fronteggiare «pericoli in tempo di pace», a «prepararsi ad affrontare la tempesta» in arrivo e ha elogiato le forze armate per l’alto livello di sviluppo tecnologico e di preparazione militare raggiunto, esortandole a incrementare ulteriormente tale sforzo nella prospettiva, ben nota al governo, di scenari di guerra. Il richiamo alla sicurezza nazionale, ideologica, politica, economica e strategica è continuo, ed è il Leitmotiv del lungo discorso di Xi.

Sull’enfasi attribuita alla sicurezza e al ruolo delle forze armate nella «nuova era» ci sono interpretazioni diverse. Appare logico che la Cina si prepari al peggio in una situazione di crescente tensione nelle relazioni Cina-Stati Uniti e in un contesto internazionale condizionato da una guerra non certo rubricabile a «regionale», quale è quella russo-ucraina che rende evidente come l’appoggio della Cina alla Russia e il sostegno dell’Occidente all’Ucraina potrebbero preludere a un conflitto armato sino-americano. La Cina sostiene, di fatto, la Russia, dotata del solo potenziale nucleare in grado di competere con gli armamenti degli Stati Uniti, e di altri paesi autocratici nemici storici degli Stati Uniti e dell’Occidente, come Iran e Corea del Nord. Il discorso di Xi viene letto con preoccupazione da alcuni analisti.

[…]

Il nuovo regime ha nel «pensiero di Xi Jinping» il suo fondamento ideologico, così come il «pensiero di Mao» era stato il cardine ideologico della prima fase della Repubblica popolare, e per questo motivo è stato inserito nel dettato costituzionale. Se lo sviluppo economico aveva rappresentato la maggiore preoccupazione dei governi precedenti, ora le motivazioni prevalenti sono il rafforzamento ideologico, il consolidamento del ruolo del Partito e il sostegno incondizionato al suo segretario generale, il ritorno a una maggiore presenza dello stato in ambito economico, la riduzione della dipendenza dall’estero per approvvigionamento energetico, tecnologico e finanziario. Obiettivi prioritari sono anche l’internazionalizzazione del renminbi (la valuta cinese) per contrastare il dominio del dollaro americano, il potenziamento del settore della sicurezza nazionale in ogni ambito, l’ammodernamento tecnologico e l’incremento dell’efficienza e della qualità dell’apparato militare per sostenere la costruzione di uno stato potente e dominante, in grado di imporre un nuovo ordine internazionale entro il 2049, centenario della fondazione della Repubblica popolare cinese.

Il sistema ideologico e di governance di Xi Jinping poggia, essenzialmente, su due pilastri: un modello di stato autocratico e centralizzato, la cui concezione trae fondamento dalla tradizione imperiale, e il rafforzamento del processo di «sinizzazione del marxismo» avviato da Mao Zedong, la cui elaborazione è in continua trasformazione. Il primo pilastro trae origine dal modello di potere tradizionale di ispirazione confuciano-statalista creato tra il III e il II secolo a.C., che ha costituito il supporto ideologico dell’impero per oltre duemila anni e che non sembra aver esaurito il suo potenziale ideologico. Ne abbiamo parlato diffusamente. Il secondo è costituito dal «Pensiero di Xi Jinping», annunciato per la prima volta in occasione del XIX Congresso del Partito dell’ottobre 2017 (con la dizione «Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi della nuova era») e inserito nella carta costituzionale al pari del «Pensiero di Mao».

[1] A. Crisma, “La Cina su Inchiesta”, Inchiesta n. 210, ottobre/dicembre 2020, pp.75-81 (anche in www.inchiestaonline.it). Fra i compagni di viaggio in Cina di Vittorio Capecchi nei primi anni Settanta vi furono Giovanni Mottura, Giovanni Jervis, Gianni Sofri, Anna Rollier, Renato Rozzi, Romano Alquati, Giulio A. Maccacaro.

[2] M. Scarpari, Ritorno a Confucio. La Cina di oggi fra tradizione e mercato, Il Mulino 2015.

[3] A. Crisma, “In ricordo di Paolo Prodi”, 18 dicembre 2016, www.inchiestaonline.it

Category: Osservatorio Cina