Silvio Bergia. Neutrini più veloci della luce?

Abbiamo chiesto a Silvio Bergia che ha tenuto corsi di Relatività e Filosofia della Fisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna di spiegarci la scoperta del Cern su i neutrini più veloci della luce.

L’idea che la velocità della luce nel vuoto, che vale circa 300.000 km/s, sia una velocità limite, non possa cioè essere superata, e neppure raggiunta, da nessun oggetto materiale, nasce nel fatidico 1905, l’anno in cui uscirono cinque articoli di Einstein destinati a lasciare il segno. Delineare qui lo sfondo storico riguardante anche solo quello dei cinque che è di interesse a questo proposito ci porterebbe troppo lontano. Limitiamoci a dire che vari esperimenti in cui entrava in gioco la velocità della luce – delle onde elettromagnetiche in generale – risultavano di ardua interpretazione. E ritorniamo a Einstein. Nella cui Autobiografia Scientifica, pubblicata nel 1948, si trova il brano che segue:

L’idea che la velocità della luce nel vuoto, che vale circa 300.000 km/s, sia una velocità limite, non possa cioè essere superata, e neppure raggiunta, da nessun oggetto materiale, nasce nel fatidico 1905, l’anno in cui uscirono cinque articoli di Einstein destinati a lasciare il segno. Delineare qui lo sfondo storico riguardante anche solo quello dei cinque che è di interesse a questo proposito ci porterebbe troppo lontano. Limitiamoci a dire che vari esperimenti in cui entrava in gioco la velocità della luce – delle onde elettromagnetiche in generale – risultavano di ardua interpretazione. E ritorniamo a Einstein. Nella cui Autobiografia Scientifica, pubblicata nel 1948, si trova il brano che segue:

“A poco a poco incominciai a disperare della possibilità di scoprire le vere leggi [riguardanti i fenomeni cui abbiamo appena fatto cenno] attraverso tentativi basati su fatti noti. Quanto più a lungo e disperatamente provavo, tanto più mi convincevo che solo la scoperta di un principio formale universale avrebbe potuto portarci a risultati sicuri. Dopo dieci anni di riflessione, un siffatto principio risultò da un paradosso nel quale m’ero imbattuto all’età di 16 anni (N.B.: Einstein li aveva compiuti nel 1895; siamo quindi appunto nel 1905): se io potessi seguire un raggio di luce a velocità c (la velocità della luce nel vuoto), il raggio di luce mi apparirebbe come un campo elettromagnetico oscillante nello spazio, in stato di quiete. Ma nulla del genere sembra poter sussistere sulla base dell’esperienza o delle equazioni di Maxwell”.

Esplicitiamo la conclusione, che Einstein, in quelle poche righe, tiene per sé: le equazioni di Maxwell, che inquadrano nella massima generalità i fenomeni elettromagnetici, luminosi in particolare, ammettono soluzioni solo in termini di onde, in particolare monocromatiche, che comunque si propagano; e le onde elettromagnetiche rivelate in laboratorio mostrano le stesse caratteristiche: insomma, onde elettromagnetiche ferme non ci sono proprio, e per nessuno. Poiché l’ipotesi porta a una contraddizione con la teoria e con l’esperimento, essa deve essere irrealizzabile: deve essere dunque impossibile (per un qualsiasi corpo materiale) viaggiare alla velocità della luce nel vuoto. Questa velocità deve essere dunque una velocità limite.

Si dirà: dobbiamo crederci? Mettiamo pure da parte il fatto che l’assunzione costituì l’elemento cruciale per la costruzione di quella che chiamiamo teoria della relatività ristretta, le cui conseguenze sono state controllante, e corroborate, da un impressionante numero di esperimenti. Ma anche l’asserto einsteiniano in sé è stato controllato in modo via via sempre più preciso e stringente. Come? Sottoponendo particelle cariche a differenze di potenziale sempre più elevate. Il calcolo mostra che, secondo la dinamica newtoniana, un elettrone, sottoposto a una differenza di potenziale dell’ordine di 250.000 volt, dovrebbe raggiungere velocità superiori a quella della luce nel vuoto. Cosa che non fa neppure se la differenza di potenziale si porta fino a 5 milioni di volt: la velocità tende verso il valore limite asintoticamente, vale a dire senza raggiungerlo mai.

Ebbene, l’esperimento condotto in collaborazione dal CERN di Ginevra e dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sembra proprio aver mostrato che ci sono particelle che possono superare quella velocità. Si tratta dell’esperimento di cui recentemente hanno tanto parlato i giornali, e i media in generale, quello, per intenderci, per il quale qualcuno ha detto che si sarebbe utilizzato un tunnel rettilineo, dunque seguendo una secante della sfera terrestre, di circa 730 chilometri, che avrebbe collegato i due laboratori. Tranquilli, non è così: la velocità misurata è quella di particelle che hanno potuto percorrere, con traiettorie rettilinee, il percorso sotterraneo fra i due laboratori senza batter ciglio, in parole meno povere (quasi) come se viaggiassero nel vuoto. Si tratta di particelle molto particolare: di neutrini. E sembra il caso, prima di provare a descrivere l’esperimento, di tracciare una breve storia di questi oggetti, una storia che serva anche, in particolare, a rendere in qualche misura ragione di questo loro comportamento.

L’atto di nascita dell’idea, non ancora – e del tempo ce ne vorrà – dell’effettiva esistenza di una simile particella è il 1930. Da tempo i fisici avevano acquisito familiarità con la radioattività naturale di alcuni elementi, dall’uranio, al polonio, al radio ecc., e con le sue forme, α, β e γ. Si era anche appurato che le particelle β, quelle cioè emesse dal nucleo di alcune sostanze radioattive di questo tipo, erano elettroni. Detta alla buona, si era visto che questi, per un dato decadimento, erano emessi con energie diverse: forse che in quei processi si violava il principio di conservazione dell’energia? Per scongiurare questa infausta prospettiva il fisico austriaco Wolfgang Pauli ipotizzò, in quell’anno, che in questi decadimenti, oltre all’elettrone, venisse emessa una particella neutra, priva cioè di carica elettrica, e che l’energia totale si distribuiva in modo diverso, caso per caso, fra i due prodotti di decadimento. Sarà Fermi, due anni dopo, a battezzarla neutrino. Bene, si dirà: basterà, questa particella, andare a cercarla in situazioni opportune. Facile, no? No. E per almeno due buoni motivi. Il primo è che doveva appunto trattarsi di particelle neutre; e le particelle per le quali era diffusa una strumentazione atta a rivelarle direttamente erano quelle dotate di carica elettrica. E veniamo al secondo motivo: è un fatto che una particella neutra, il neutrone, era stato rivelato sei anni prima; e che, a partire dal 1934, il famoso gruppo di Via Panisperna, guidato da Fermi, avrebbe usato una sorgente di neutroni per produrre forme di radioattività artificiale, spedendoli sui nuclei degli elementi della tavola periodica. Perché il neutrone sì e il neutrino no? Perché il neutrone è, usando una terminologia moderna, un adrone, cioè una particella che esercita e subisce, su e da parte di altri adroni, un’interazione (nucleare) forte, quella dei reattori e delle bombe, per intenderci, ed era stato rivelato in virtù delle azioni che esercitava; il neutrino è invece un leptone, e i leptoni esercitano, e subiscono, un’interazione (molto) più debole, detta, non a caso, “interazione debole” (anche l’elettrone è un leptone, ma, essendo dotato di carica elettrica, esercita, e subisce, su e da parte, di altre particelle cariche, un’interazione elettromagnetica di intensità intermedia fra le due).

Non abbiamo ancora risposto alla domanda: quando si è davvero provata l’esistenza dei neutrini? Come era successo per i neutroni, ci si doveva basare sulla rivelazione di qualche processo cui essi avrebbero dovuto dar luogo, e per questo si dovettero attendere ben ventisei anni dalla data dell’ipotesi di Pauli. Ci torneremo. Ma sembra il caso di ricordare, seppure sommariamente, quanto sui neutrini si era nel frattempo elaborato dal punto di vista teorico. Ho accennato al fatto che, nel 1932, fu Fermi a dare al neutrino il suo nome. Il realtà aveva fatto ben più di questo. Posto che i decadimenti β non coinvolgevano la nuvola elettronica circondante i nuclei degli atomi, si riteneva generalmente che i beta-elettroni fossero contenuti nel nucleo. In un articolo di quell’anno Fermi formulò l’ipotesi che il processo base, nel decadimento beta, fosse invece la trasformazione di un neutrone del nucleo in protone, con emissione di una coppia elettrone-neutrino; che si doveva dunque pensare “creata” nel processo. Fermi posava così la prima pietra di quella che, gradualmente, sarebbe stata la costruzione di una teoria generale dei processi deboli. Sempre in quell’anno, si scoprì, nella radiazione cosmica secondaria, l’antiparticella dell’elettrone, un oggetto avente tutte le proprietà dell’elettrone a parte il segno della carica, che sarebbe stata battezzata positrone. La visione di Fermi appariva dover venire articolata: se, accanto all’elettrone, c’era l’antielettrone, accanto al neutrino doveva esserci l’antineutrino, e negli ordinari processi β doveva essere emessa la coppia elettrone-antineutrino, nei processi che vennero denominatila coppia positrone-neutrino.

E veniamo, finalmente, alla scoperta, che avvenne appunto nel 1956 ad opera di due fisici americani, Clyde L. Cowan e Fred Reines, i quali, consapevoli che i reattori nucleari dovevano, secondo la visione teorica generale elaborata al proposito, emettere un grande flusso di antineutrini, e che questi dovevano dar luogo alla reazione (i simboli indicano, nell’ordine, antineutrino, protone, neutrone e positrone), la cercarono e la riscontrarono.

![]()

La storia non è ancora finita, ci mancherebbe altro! Per farla breve: elettrone e positrone hanno dei partners pesanti,![]() e

e ![]() e

e![]() e

e ![]() , in corrispondenza dei quali esistono i corrispettivi di neutrino e antineutrino. Ci sono dunque tre famiglie di leptoni (e le corrispondenti famiglie di antileptoni): quelle costituite rispettivamente da elettrone e neutrino elettronico, muone (

, in corrispondenza dei quali esistono i corrispettivi di neutrino e antineutrino. Ci sono dunque tre famiglie di leptoni (e le corrispondenti famiglie di antileptoni): quelle costituite rispettivamente da elettrone e neutrino elettronico, muone (![]() ) e neutrino muonico, tauone (

) e neutrino muonico, tauone (![]() ) e neutrino tauonico. Nessuna di questa particelle (e delle rispettive antiparticelle), tranne l’elettrone, forma parte della materia ordinaria: decadimenti beta a parte, alcune, come i muoni, sono presenti nella radiazione cosmica secondaria, altre sono state trovate in esperienze di laboratorio. Pure, nella visione complessiva sulle particelle e sulle loro interazioni che apparve raggiungere un punto fermo nei primi anni ottanta, visione nota come modello standard, i leptoni delle tre famiglie affiancarono, con perfetta simmetria, le tre famiglie dei quarks, nel frattempo emersi come i costituenti veramente elementari degli adroni (di protoni e neutroni in particolare). E, nella profluvie di particelle scoperte nella seconda metà del secolo scorso, quarks e leptoni si caratterizzavano appunto come quelle da considerarsi veramente elementari. Venendo poi alle interazioni, facevano parte del modello standard soddisfacenti ed eleganti teorie che le descrivevano: una teoria delle interazioni “forti” fra quarks e una teoria elettrodebole che unificava i due altri tipi di interazione fondamentale fra le particelle elementari. Una sanzione definitiva del modello apparve essere un esperimento portato a termine al CERN nel 1983, che confermava una previsione fondamentale della teoria elettrodebole, esperimento che valse a Carlo Rubbia, che lo aveva guidato, il Premio Nobel del 1984. Questo nonostante, a quell’epoca, ci fossero due caselle ancora vuote nell’elegante tabella che affiancava le famiglie e incolonnava quelle di quarks e leptoni che si corrispondevano: mancavano infatti all’appello il top-quark, il quark più pesante, e il neutrino del τ. A riprova della validità della visione raggiunta il primo fu scoperto nel 1995 e il secondo nel 2000.

) e neutrino tauonico. Nessuna di questa particelle (e delle rispettive antiparticelle), tranne l’elettrone, forma parte della materia ordinaria: decadimenti beta a parte, alcune, come i muoni, sono presenti nella radiazione cosmica secondaria, altre sono state trovate in esperienze di laboratorio. Pure, nella visione complessiva sulle particelle e sulle loro interazioni che apparve raggiungere un punto fermo nei primi anni ottanta, visione nota come modello standard, i leptoni delle tre famiglie affiancarono, con perfetta simmetria, le tre famiglie dei quarks, nel frattempo emersi come i costituenti veramente elementari degli adroni (di protoni e neutroni in particolare). E, nella profluvie di particelle scoperte nella seconda metà del secolo scorso, quarks e leptoni si caratterizzavano appunto come quelle da considerarsi veramente elementari. Venendo poi alle interazioni, facevano parte del modello standard soddisfacenti ed eleganti teorie che le descrivevano: una teoria delle interazioni “forti” fra quarks e una teoria elettrodebole che unificava i due altri tipi di interazione fondamentale fra le particelle elementari. Una sanzione definitiva del modello apparve essere un esperimento portato a termine al CERN nel 1983, che confermava una previsione fondamentale della teoria elettrodebole, esperimento che valse a Carlo Rubbia, che lo aveva guidato, il Premio Nobel del 1984. Questo nonostante, a quell’epoca, ci fossero due caselle ancora vuote nell’elegante tabella che affiancava le famiglie e incolonnava quelle di quarks e leptoni che si corrispondevano: mancavano infatti all’appello il top-quark, il quark più pesante, e il neutrino del τ. A riprova della validità della visione raggiunta il primo fu scoperto nel 1995 e il secondo nel 2000.

Il discorso sulla fisica dei neutrini non era però ancora chiuso. Per cominciare, secondo il modello standard essi dovevano avere massa nulla. Massa nulla, ci si domanderà? Come può quello che, dopo tutto, dovrebbe essere un oggetto, non avere massa? Bene, da tempo se ne aveva un altro formidabile esempio: la luce mostrava comportamenti tipicamente ondulatori dando luogo a fenomeni come quelli di interferenza e diffrazione, e corpuscolari, come evidenziato in particolare da caratteristiche mostrate nell’effetto Compton. Ma i “corpucoli di luce”, i fotoni, dovevano naturalmente viaggiare alla velocità della luce; nel vuoto, in particolare, proprio alla velocità limite. E la meccanica relativistica mostrava che, se essa non poteva essere raggiunta da quello che in partenza abbiamo chiamato oggetto materiale come sinonimo di oggetto dotato di massa, poteva, e doveva, consistentemente esserlo, per qualunque valore finito di energia, da oggetti di massa nulla. D’altra parte, un oggetto di massa nulla, se “vuole” poter essere dotato di un’energia finita, deve viaggiare, nel vuoto, alla velocità della luce. Così, dunque, dovevano fare i neutrini.

E non è tutto. Ricordiamo, per cominciare, quanto già a suo tempo formulato da Fermi: che, nel decadimento beta, dovevano essere emessi un elettrone e un antineutrino. Era il primo passo verso la stipulazione della cosiddetta conservazione del numero leptonico: nessun processo può dar vita unicamente a un leptone o a un antileptone; essi devono sistematicamente apparire, o scomparire, in coppia. Ebbene, il modello standard andava più in là: questo doveva valere anche famiglia per famiglia; per dire, nessun processo può dar vita a un muone senza dar vita anche a un antineutrino muonico. Insomma, la conservazione del numero leptonico doveva valere famiglia per famiglia.

Entrambi questi aspetti sono stati posti in discussione negli anni recenti. A partire dalla metà degli anni sessanta si era cominciato a riscontrare una grossa discrepanza tra il numero osservato dei neutrini (elettronici) emessi dal Sole che arrivano sulla Terra e quello predetto dai modelli teorici dell’interno del Sole. Il problema è stato risolto grazie a una nuova visione della fisica dei neutrini: se essi hanno massa, che, dato il quadro delle conoscenze acquisite, deve comunque essere molto piccola, possono trasformarsi, per esempio i neutrini elettronici in neutrini muonici. Si tratta delle cosiddette “oscillazioni” dei neutrini. Prove specifiche sono venute da esperimenti che misurano il flusso dei neutrini nella parte superiore dell’atmosfera (dove sono prodotti dai raggi cosmici), dai reattori nucleari e dai laboratori di fisica delle particelle.

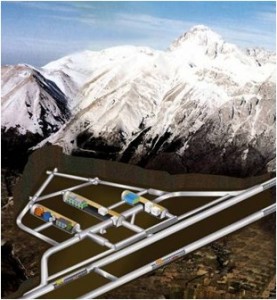

È a questo punto che entrano in gioco, anche per questo aspetto specifico della ricerca sui neutrini, i laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) collocati in ampie sale sotterranee che fiancheggiano il traforo autostradale che attraversa il Gran Sasso. Nati da un’idea di Antonino Zichichi, la loro costruzione ebbe inizio nel 1982 in concomitanza con la realizzazione del traforo. Cinque anni dopo vi si tenne il primo esperimento. La loro collocazione permette lo studio di eventi rari, perché la massa della montagna li scherma da perturbazioni esterne, quali quelle dovute ai raggi cosmici, che creerebbero un “rumore di fondo” che renderebbe più difficile la lettura degli effetti specifici cercati. Ben presto prese corpo l’idea di verificare il fenomeno delle oscillazioni dei neutrini facendosi appunto inviare un fascio di essi da un laboratorio sufficientemente lontano di modo che esse potessero in qualche misura verificarsi durante il percorso. Quale miglior scelta che quella del CERN? Nacque così l’esperimento OPERA (l’acronimo sta per Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus); l’Emulsion tRacking Apparatus, l’apparato per cogliere le tracce di eventi prodotti dai neutrini del fascio, si doveva naturalmente costruire nei laboratori del Gran Sasso, e il grosso del lavoro di ricerca dove compiersi là.

Fu nel corso dell’esecuzione di questo esperimento che germogliò l’idea, come sottoprodotto (!), di misurare la velocità dei neutrini. Che, dato per stabilito che essi abbiano una massa, seppure piccola, avrebbero dovuto viaggiare a una velocità minore di quella della luce nel vuoto, anche se l’alta energia di quelli del fascio comportava che non se ne dovessero di scostare di molto. Ma vediamo di cominciare a familiarizzarci con gli ordini di grandezza. La distanza CERN-Gran Sasso – beninteso quella del percorso rettilineo sotterraneo che idealmente congiunge i due laboratori – è di 732 chilometri; come abbiamo brevemente ricordato, la velocità della luce nel vuoto è di circa 300.000 chilometri al secondo; quindi, per percorrere trecento chilometri, ci mette circa un millesimo di secondo. A (semplici) conti fatti, a percorrere la distanza fra i due laboratori impiegherebbe (circa) 2,43 millesimi di secondo. Bene: i neutrini, non subendo, strada facendo, accelerazioni o decelerazioni, viaggeranno a una velocità costante, per misurare la quale basterà, si fa per dire, conoscere la distanza percorsa e il tempo impiegato a percorrerla. Fermando l’attenzione, per il momento, soltanto sulla misura del tempo impiegato, è chiaro che, se differirà di poco da quei 2,43 millesimi di secondo, la misura non si potrà fare con un orologio da polso. Il discorso non finisce qui, perché non basterebbe determinare l’ordine di grandezza di quella velocità, ma anche di quanto essa si scosti – se pure lo fa – dal valore della velocità limite. Che di chilometri al secondo ne vale, lo abbiamo detto e ripetuto, circa 300.000. Circa, ma il valore è noto con parecchie cifre significative: è qualcosa come 299.792.458 chilometri al secondo. E se la velocità dei neutrini se ne scostasse per giusto qualche chilometro al secondo? Basti questo per dire che, per la misura del tempo di volo, bisognerà andare a precisioni decisamente superiori al millesimo di secondo. Ma non c’è solo il tempo di volo: una misura di grandissima precisione della velocità comporta una grandissima precisione anche nella determinazione della distanza fra i due laboratori, fra il CERN e il Gran Sasso. Ebbene, ci sono oggetti, da tempo a disposizione non solo della pura ricerca scientifica, che provvedono lo strumento essenziale – la cosa non suonerà immediatamente ovvia – per la determinazione del tempo di volo e della distanza fra i laboratori: gli orologi atomici. Entrare in qualche dettaglio sul loro funzionamento ci porterebbe troppo lontano; basti dire che la loro frequenza è agganciata a quella, nota con grandissima precisione, che caratterizza l’emissione di una riga spettrale di una data specie atomica. Fatto sta che essi marcano il nanosecondo, cioè il miliardesimo di secondo. Di orologi atomici fra loro sincronizzati con altissima precisione sono dotati i satelliti artificiali del GPS, il Global Positioning System, che permette di determinare, pure con grande precisione, le coordinate di un punto della superficie terrestre. Lo fa sulla base dell’emissione simultanea di segnali elettromagnetici, che, come tali, viaggiano alla velocità luce, da (almeno) tre di questi orologi. Note le loro posizioni, l’istante di emissione dei segnali e, appunto, la loro velocità di propagazione, dagli istanti della ricezione dei segnali marcati da un altro orologio atomico, a sua volta sincronizzato con quelli posti sui satelliti, il sistema risale alla determinazione, potenzialmente[1] con altissima precisione, delle coordinate (a rigore, latitudine, longitudine e distanza dal centro della Terra) del punto. Il GPS è stato alla base della determinazione della distanza fra un punto ben individuato del tunnel dal quale partono i neutrini prodotti al CERN (un tunnel vero, non della lunghezza del tunnel immaginato dal Ministro Gelmini, o da chi per lei, ma di una lunghezza dell’ordine del chilometro) e un punto, altrettanto ben individuato, dell’ambiente contenente il rivelatore OPERA: questa distanza è stata determinata con una precisione di 20 centimetri. Gli orologi atomici non servono dunque solo a misurare con grande precisione dei tempi. Ma sono serviti, nell’esperimento – come c’è da aspettarsi – anche per una misura di grande precisione del tempo di volo. Circa la quale bisogna necessariamente porsi una domanda cruciale: sì, possiamo disporre di orologi atomici nel punto di partenza e nel punto di arrivo del fascio di neutrini, e siamo sicuri che marcino esattissimamente con lo stesso ritmo; ma come possiamo essere certi che nello stesso istante essi marchino lo stesso tempo in ore, minuti primi, secondi, millesimi, milionesimi e miliardesimi di secondo? In poche parole, essi devono essere sincronizzati, e non basterà sincronizzarli al secondo. Anche per questa necessità si è fatto ricorso al GPS. Questa volta, di satellite ne basta uno. Per farsi un’idea immediata di come il GPS funzioni a questo fine, basta pensare a una situazione in cui il satellite si trovi nel vertice di un triangolo isoscele la cui base corre fra le posizioni dei punti in cui sono collocati a Terra i due orologi. L’arrivo dei due segnali sarà allora simultaneo, e avverrà con lo stesso ritardo rispetto all’istante della loro partenza. Il risultato? Gli orologi al CERN e al Gran Sasso sono stati sincronizzati al nanosecondo.

Siamo quasi in porto, ma restano giusto un paio di interrogativi. Il primo: ma se i neutrini si macinano quei 730 chilometri di rocce (quasi) senza batter ciglio, vale a dire senza esser fermati o deviati da qualche interazione, come si può pensare che possano essere rivelati da OPERA, posto che, come si diceva, la loro rivelazione può avvenire solo in quanto abbiano subito un’interazione in grado di produrre qualcosa di osservabile? Quel “quasi”, messo tra parentesi quando abbiamo accennato alla cosa, preludeva a un piccolo complemento: nel tragitto qualche neutrino (pochi) un’interazione la subisce (o la produce); qualcuna la potrà allora anche subire, o produrre, all’interno del rivelatore. Se pochi sono i neutrini che hanno subito un’interazione nel tragitto rispetto a quelli inviati, rispetto a questi ultimi quelli rivelati saranno ancora abissalmente di meno. La risposta è: circa 20 per ogni decina di miliardi inviati. Ma di decine di miliardi ne sono state inviate molte. Il secondo interrogativo nasce proprio in relazione alle modalità con cui si producono al CERN le necessarie massicce spedizioni: il fascio di neutrini viene prodotto spedendo dei protoni contro un bersaglio; nelle collisioni si formano particelle di vario tipo che, con diverse catene di decadimento, finiscono per dar vita a muoni e neutrini muonici; i primi sono deviati da campi magnetici – e finirebbero comunque assorbiti dalle rocce – e i neutrini proseguono per il viaggio verso l’Italia. I protoni sono prodotti, di volta in volta, “a grappoli”, per un tempo dell’ordine di 10,5 μs (milionesimi di secondo). Ora un neutrino rivelato da OPERA a un dato istante può essere stato prodotto da uno qualsiasi dei protoni emessi in ogni estrazione. Come dire che non si può pensare di determinare la velocità di un singolo neutrino. E ricordo che l’incertezza sul valore della velocità è di 10 miliardesimi di secondo. Come ci si può arrivare? In poche parole: confrontando il profilo temporale medio dell’insieme dei “grappoli” di protoni, come, in modo non banale, è determinato al CERN, con quello riscontrato da OPERA dei tempi di arrivo.

Dato che i neutrini viaggiano a velocità costante, si diceva, per misurarne la velocità basterà conoscere la distanza percorsa e il tempo impiegato a percorrerla. E, da quanto appena detto, i due dati dovrebbero essere stati determinati con l’altissima precisione che occorre per avere una risposta significativa all’interrogativo iniziale: di quanto questa velocità si scosterà, se pure lo fa, dalla velocità della luce nel vuoto? La risposta: i neutrini risultano aver compiuto il viaggio in circa 60 nanosecondi in meno di quelli che impiegherebbe la luce a compiere nel vuoto, la stessa distanza alla velocità di 288.792.458 metri al secondo. L’incertezza sulla misura della velocità è di 10 nanosecondi.

Rifacendoci a quanto abbiamo ricordato inizialmente, il risultato viola, in sé, un principio essenziale che sta alla base della teoria della relatività ristretta (RR). E il principio, nonché la teoria in sé, come si ricordava inizialmente, hanno ricevuto innumerevoli riscontri sperimentali. Ma è il caso di sottolineare, richiamando un termine felicemente usato al proposito da Elio Fabri, fisico teorico dell’Università di Pisa, che la RR è una metateoria. Cosa s’intende dire con questo? Prendiamo, per esempio, l’elettromagnetismo classico, quello codificato, verso la fine dell’Ottocento, da autori come Faraday e Maxwell: esso costituisce un campo ben definito di studi, quello che riguarda – combinazione – i fenomeni elettromagnetici; e di essi la teoria si occupa. Ma la RR, come del resto la Meccanica Quantistica, non hanno ciascuna un campo di applicazione specifico, ma la quasi totalità dei fenomeni oggi in studio, in particolare nel settore della fisica delle particelle elementari e delle loro interazioni. Se il risultato dell’esperimento dovesse essere definitivamente confermato, non si saprebbe come dar ragione della miriade di conferme sperimentali che la RR ha ricevuto in svariati campi di ricerca, in particolare in quello qui in studio.

Bene, come ha correttamente detto Antonio Ereditato, portavoce dell’esperimento: “Abbiamo molta fiducia dei nostri risultati. Ma ora c’è bisogno che altri colleghi ripetano i test e confermino quanto abbiamo misurato.”

N.B. L’autore di queste pagine non è, e non è mai stato, un esperto di questo specifico campo di studi. Accetterà di buon grado eventuali rilievi critici. In ogni caso desidera ringraziare i colleghi e amici Stefano Cecchini, Laura Patrizii e Maximiliano Sioli – gli ultimi due facenti parte della staff che ha condotto in porto l’esperimento – per informazioni e utili discussioni; e ancora Sioli per il bellissimo seminario che, per conto dell’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), ha tenuto presso il Dipartimento di Fisica di Bologna.

[1] Neil Ashby, uno dei massimi esperti mondiali in materia di GPS, ha messo in guardia con un dettagliato articolo, fino dal 2003, sui rischi che si corrono se non si tiene rigorosamente conto di svariati effetti relativistici.

Category: Storia della scienza e filosofia

la mia ipotesi è che il neutrino abbia la capacità di vibrare tra passato e futuro lungo il suo spostamento.

A seconda dell’istante in cui verrà fotografato dal sistema di misura potrebbe essere in anticipo od in ritardo rispetto a C, ma sarà sempre in un intorno di C senza mai allontanarsi troppo.

Per tentare di essere più precisi, la fotografia potrà avvenire solo dopo un salto nel passato o nel futuro, visto che il ns. sistema di misura esiste solo nel presente.

Qui di seguito la mia teoria:

http://la-theory.blogspot.com/2011/12/neutrini-spazioni-e-velocita.html

non si parla della velocità della sorgente di neutrini ne del bersaglio in termini di velocità assolute. una volta rilasciati i neutrini il bersaglio si sposta, in termini assoluti, in una direzione, considerando la velocità della galassia stimabile in 1000 km/sec. nel caso che tale direzione coincidesse con la direzione cern-gransasso comporterebbe un allontanamento del bersaglio di 2,3 km cioè un ritardo di 8000 nanosecondi per raggiungerlo nella nuova posizione, i 60 nanosecondi, riscontrati, non potrebbero, essere dovuti alla componente di quella velocità galattica? la conclusione dell’esperimento è stata diversa ed imputata,sappiamo, ad un errore.