Romeo Pisano: Nord a Sud

*

*

Mio padre entrò in quella fabbrica che era ancora ragazzino, dodici anni appena, li assumevano in quanto con i corpi esili e denutriti erano gli unici in grado di intrufolarsi negli sfiatatoi dei forni per le operazioni di pulizia.

A lui sembrò un paradiso considerando che dall’età di nove anni trasportava sulle spalle ceste colme di sassi dalle sponde dei fiumi ai carri che stazionavano sulla strada; e come lui decine di bambini con le spalle lacerate e una fame che anni dopo avrebbero raccontato ai loro increduli figli.

Mia madre vi entrò qualche anno più tardi, a soli sedici anni, e guadagnò poco dopo il posto di capo reparto, sapeva leggere e scrivere, il che non era scontato in una realtà marginale e arretrata che sembrava lontana dalla città ben oltre la effettiva distanza.

Intorno a quella fabbrica comincia lentamente a nascere un quartiere, un agglomerato disordinato di case che gli operai costruivano su piccoli pezzi di terra acquistati dal latifondista, con i materiali prodotti dalla fabbrica e ceduti a prezzo vantaggioso.

I tempi del quartiere, a mio ricordo, erano scanditi dal suono della sirena che alle sei e mezza svegliava gli operai e alle sette segnalava l’inizio del lavoro. Alle otto e mezza e alle nove la sosta per la colazione, da mezzogiorno all’una la pausa pranzo e, finalmente alle 16,30 il segnale che tutti potevano tornare a casa.

La fabbrica era una sorta di torre di Babele in cui si accavallavano lingue e costumi di un centinaio di persone provenienti dalle più disparate località più a nord – Veneto, Friuli, Emilia-romagna, Liguria, Umbria, Toscana – con quelli di altrettanti contadini che imparavano lentamente il mestiere di operai in fabbrica.

La mia casa è ancora li, di fronte all’ingresso di una fabbrica che non c’è più, e dalla finestra non appare più il profilo del gioiello di architettura industriale con la sua enorme ciminiera, ma un centro commerciale che sta lentamente divorando, non ultimi in questi giorni, i tratti di quel mondo per sostituirli con qualche fast-food impersonale. Per oltre 50 anni questi uomini e queste donne costruirono insieme una realtà unica ed irripetibile che vale la pena di raccontare”

Siamo intorno al 1908, iniziano i lavori di costruzione della galleria che porterà la ferrovia Benevento–Cancello a superare la collina Gran Potenza e raggiungere finalmente il centro della città. L’impresa che vince l’appalto porta a Benevento maestranze provenienti dal nord Italia e sfrutta una materia prima, forse già conosciuta all’epoca dei romani, che nel corso degli anni determinerà un processo di industrializzazione e la nascita di un quartiere.

Alla base della collina vi era una cava dalla quale veniva estratta argilla con la quale si producevano laterizi, allora fatti a mano da intere famiglie, bambini compresi, che vivevano nella più estrema miseria.

L’intera area, a perdita d’occhio, faceva parte di uno storico feudo i cui proprietarii nel corso dei secoli avevano edificato soltanto, agli albori del novecento la chiesa, cadente e ancora visibile all’angolo della strada di accesso alla ex fornace, e la casa padronale meglio conosciuta come “casino Zazo”, demolita poi negli anni 60 per ampliare la cava di argilla.

Nel giro di 15 anni fu edificato uno dei più interessanti edifici industriali, sormontato da una imponente ciminiera e attorniato da immensi piazzali popolati da centinaia di operai, che in estate diventavano migliaia.

La cava lentamente erodeva la collina e forniva argilla che veniva trasportata in fabbrica su carrelli, simili a quelli della miniere, trainati da cavalli che nel frattempo alcuni di quei contadini avevano imparato ad allevare: in quel caso la fornace assumeva i cavalli e i loro conduttori.

I proprietari erano i tre fratelli Fantozzi da cui, allora e ancora oggi, il luogo prese il nome; i vecchi operai raccontavano che uno dei tre, il più giovane, girava per i reparti sempre munito di una fiaschetta di grappa e ne condivideva con gli operai generosi sorsi, quasi a creare una solidarietà e complicità che oggi definiremmo gestione paternalistica.

Ma essi non si limitarono a questo, costruirono al lato della fornace un enorme edificio di 40 stanze in cui alloggiavano gli operai e gli impiegati venuti dal nord con le loro famiglie e qualche locale privo di abitazione.

Nella tratta ferroviaria sottostante, dove fino al 1913 c’era la stazione terminale della linea Benevento – Cancello, uno scambio permetteva l’arrivo di carri colmi di carbone necessari per il funzionamento dei forni e degli essiccatoi e non di rado alimentava le stufe per riscaldare le famiglie degli operai che abitavano nel cosiddetto “Palazzo”.

Aprirono uno spaccio in cui gli operai della fabbrica potevano acquistare generi di prima necessità, pagando a fine mese e in caso di difficoltà anche a rate, affiancato dalla storica cantina in cui gli stessi, prima della galleria e poi della fornace, si recavano la sera a passare qualche ora bevendo del vino.

Questo luogo fu testimone di episodi leggendari di cui si racconta ancora: dalla cantina partì “Mammoletto” in compagnia di un altro per portare agli operai al lavoro in galleria una damigiana di vino per il pranzo; non arrivarono mai in fondo e furono ritrovati ore dopo ubriachi e addormentati in un anfratto con la damigiana desolatamente vuota; nella stessa l’operaio “Occhiali” perse una epica sfida che consisteva nel mangiare 50 grammi di parmigiano senza bere, prima che un operaio veneto riuscisse a ingollare mezzo litro di vino servendosi di un cucchiaio.

La fornace nel frattempo si era dotata di macchinari modernissimi per quel tempo, tra cui la mitica “Bongiovanni” capace di produrre miglia di pezzi all’ora, dando un incredibile impulso alla produzione e creando la necessità di assumere operai per far fronte alle mutate condizioni produttive.

Nell’immediato secondo dopoguerra, in un paese da ricostruire, diventò uno tra i più importanti stabilimenti industriali per la produzione di laterizi dell’Italia meridionale, con lunghissime file di camion e carretti che dalla sera precedente stazionavano lungo la strada per caricare i materiali in tempi rapidi.

Le condizioni di lavoro in fabbrica erano sicuramente durissime e la crescente sindacalizzazione si insinuava nelle pieghe di una fabbrica aveva attraversato senza scossoni il fascismo, pur se tra gli operai, soprattutto del nord, circolavano idee socialiste e poi comuniste che a lungo andare avevano clandestinamente influenzato il rudimentale concetto della politica degli operai del luogo.

Nel 1948 il primo sciopero che si ricordi nelle fabbriche beneventane, cui seguì una stagione di intensa attività sindacale e politica, ispirata soprattutto dal sindacalista della Cgil Domenico De Brasi, finanche oggetto di un agguato a colpi di mitra cui riuscì a sfuggire, grazie all’avvertimento di un ferroviere comunista del luogo; poco più tardi il sindacato e il Pci decisero di trasferirlo a Bologna, ritenuto un luogo più sicuro.

In fabbrica le agitazioni furono sedate con il licenziamento di 25 operai, i più attivi sindacalmente, i quali fondarono una cooperativa per analoga produzione, ma ben presto l’esperienza naufragò per i continui boicottaggi delle autorità e la scarsa esperienza gestionale dei soci.

Per meglio comprendere queste vicende occorre considerare un antefatto: dalla fine del ’47 a dirigere la fabbrica era stato inviato un ragioniere toscano, Licurgo Bartalucci, soggetto insolito e misterioso, apparentemente senza passato, che molti anni dopo si rivelerà essere stato un gerarca fascista repubblichino, responsabile di rastrellamenti in cui furono uccisi, fatti prigionieri e internati nei lager tedeschi diversi partigiani della brigata Garibaldi di Montalcino.

Per questi reati era stato assolto per intervenuta amnistia, ma temendo per lunghi anni la vendetta dei partigiani viveva relegato in fabbrica, usciva raramente sempre scortato dal fedele autista, probabilmente armato e lo si vedeva passeggiare nei giorni di chiusura della fabbrica in compagnia dei due pastori tedeschi e, talvolta della moglie, una insegnante, che lo raggiungeva nei periodi di chiusura delle scuole. Anni dopo il suo passato riemerse nella sua crudezza, coinvolgendo finanche i cani, di cui si racconta fossero i diretti discendenti dei pastori tedeschi di Hitler, in quanto il Capo della Polizia fascista (ancora considerato cittadino beneventano illustre) Arturo Bocchini ne aveva ricevuto qualche esemplare in regalo da Himmler nel corso di una delle sue viste in Germania.

Il personaggio meno adatto, quindi, a giustificare i 20 anni che seguirono il suo arrivo; qualcuno la considera espiazione per le colpe del passato o consapevolezza di tempi nuovi, in ogni caso per il quartiere e la fabbrica comincia un periodo

di insolito progresso. Gli operai si costituiscono in cooperativa per la costruzione, con i fondi dell’azienda, di strutture di pubblica utilità, nascono così impianti sportivi e di aggregazione (campi da calcio, pallavolo, bocce, salone per le attività di dopolavoro e feste, spaccio a prezzo calmierato, ambulatorio medico dotato di attrezzature radiologiche di prim’ordine in un tempo in cui non esisteva ancora la mutua, una fornitissima biblioteca e una chiesa ancora visibile sul lato del “palazzo”). In mezzo al salone troneggiava il primo televisore della città davanti al quale decine di persone assistevano stupiti alla nascita di un nuovo mondo: il quartiere aveva tutto quello che il resto della città neanche immaginava o, addirittura, desiderava. La festa del 1° maggio, poi durava l’intera giornata ed era densa di avvenimenti sportivi per grandi e piccoli a cui assisteva un pubblico spesso proveniente dagli altri quartieri

Nacque addirittura una squadra di calcio interamente costituita da operai che durante gli allenamento venivano esentati dal lavoro; domineranno le serie minori fino ad arrivare ai campionati semiprofessionisti: la mitica “San Vito”,che prendeva il nome del quartiere e che arrivò quasi alla soglia della serie B. Gli operai sostenevano la squadra con qualche ora di lavoro non retribuito, ricevevano il biglietto per la partita, utilizzavano i camion della fabbrica, attrezzati con opportune panche, per seguirla anche in trasferta e ai loro figli veniva consentito di assistere alle partite in un settore riservato e sicuro.

I ragazzi non sapevano nulla del Milan o della la Juventus ma conoscevano a memoria la formazione della Sanvito, i giocatori erano del quartiere e avevano a che fare con quella fabbrica; a volerli ricordare basta il nome di Arcangelo Rigolassi, mezzala stratosferica che in seguito si fece onore anche in serie superiore.

Alla fine degli anni sessanta muore Bartalucci e gli eredi di Fantozzi cedono la fabbrica a un imprenditore che la porta al declino assoluto fino alla demolizione ed alla chiusura.

Se oggi vai nel quartiere non trovi quasi traccia di tutto questo, il salone e gli impianti sportivi sono invasi da alberi che ne impediscono la vista, della fabbrica non resta nulla se non il “palazzo” oramai un rudere che prima o poi demoliranno per far spazio a qualche catena di abbigliamento o o elettrodomestici.

Eppure se ti inoltri in quei ruderi sembra ancora di sentire ancora i rumori di allora, voci di bambini che giocano, rumori di stoviglie e ti sovviene il racconto di Eddy: “Un giorno cercavo mia sorella per tutto il “ palazzo” e girando per quelle stanze l’ho trovata seduta in terra insieme a sette od otto bambini che armati di forchetta mangiavano da una enorme zuppiera colma di pasta al centro del pavimento”:

L’istantanea più poetica per raccontare un mondo fatto da persone che decisero di accettarsi nella loro diversità, si mescolarono senza remore, riconoscendo che ciò che univa erano i bisogni comuni e non la provenienza geografica. Demolire il “palazzo” significa cancellate l’ultimo segno di quel mondo, allineare il tutto ai valori del tempo attuale, col fiato corto per trovare un tempo di condivisione e felice contaminazione.

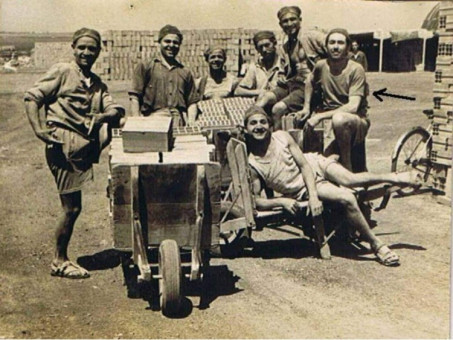

Pubblicato da “ IlVaglio.it” . Foto: Nello Pinto

*

Category: Osservatorio Sud Italia, Sport e giochi