Aulo Crisma: Dieci anni con i Cimbri/3

Le puntate precedenti sono state pubblicate in www.inchiestaonline.it rubrica “Osservatorio comunità montane” 6 aprile 2016 e 5 giugno 2016.

Il vestito nuovo…

Con la mia collega ho fatto sei chilometri a piedi per prendere la corrieretta a Selva ed il tram a Tregnago per andare a Verona a comperare la stoffa per un vestito nuovo. Mi ha aiutato a scegliere un bel tessuto di lana, un gessato blu, in un negozio di via Mazzini. E nella stessa via lavorava un bravo sarto che mi ha confezionato su misura un abito con la giacca doppiopetto. L’ho sfoggiato l’ultima sera di carnevale al veglione organizzato a Tregnago dai nostri colleghi nel grande salone al primo piano dell’albergo Michelin. Alle quattro del mattino il fidanzato della segretaria della direzione didattica con la balilla ci ha accompagnato a Giazza immersa nel sonno.

Con lo stesso vestito sono andato a Trieste per le vacanze di Pasqua. Prima di arrivare alla casa di mia sorella che mi ospitava, ho voluto entrare in un grande negozio di via Mazzini per comperarmi un paio di calze gialle: il giallo sta bene con il blu, si dice. Il proprietario, forse incuriosito dei miei gusti, mi ha domandato se ero un giocatore di calcio.

Dopo sposato…

Dopo sposato ero considerato quasi un compaesano dai giazzarotti, che spesso si rivolgevano a me per consigli, per fare iniezioni, per la fotografia del matrimonio. Le ragazze che preparavano il corredo mi chiedevano di disegnare le iniziali del nome e cognome da ricamare sulle lenzuola. Dopo il matrimonio gli sposi si concedevano un viaggio di nozze, che normalmente non andava oltre Verona. Qualche coppia non aveva i soldi per andare al di là di Tregnago, e qui si fermava gironzolando sulle circostanti colline per ritornare la sera a raccontare quanto è bella la città di Giulietta che non avevano visto neanche con il cannocchiale.

Un giorno era venuto da me il Giulio del Cola. Si lamentava del cattivo trattamento che gli operai erano costretti a subire da parte di un loro capo proveniente dalla Valpantena. Voleva che lo aiutassi a scrivere una lettera anonima al Comando della Forestale a Verona. Non mi è stato difficile convincerlo ad esporre apertamente, con tanto di firma, tutte le angherie, gli ordini sbagliati da incompetente sull’organizzazione del lavoro che dava per far tribolare inutilmente i suoi sottoposti. La lettera ha raggiunto lo scopo: quel capo è stato rimosso.

Ho sempre avuto l’impressione che nella Forestale comandante e guardie vivessero senza una rigida distinzione di grado. Gli ispettori li ho sempre visti in abiti civili. Dagli uffici di Verona venivano a Giazza in macchina guidata dall’autista. Se c’erano problemi tecnici li risolvevano con perizia e responsabilità.

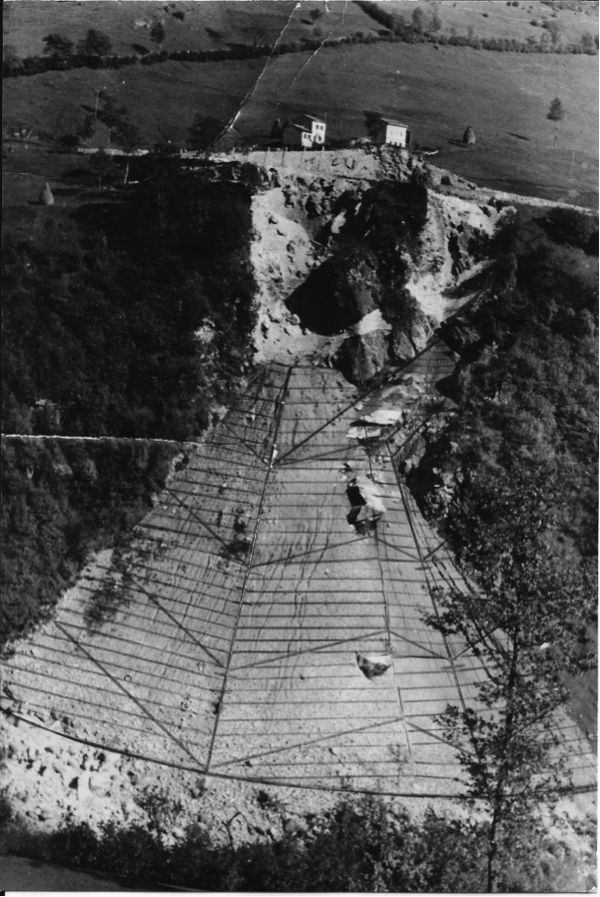

La frana dei Faggioni…

Negli anni 50 nella contrada Faggioni, che sorge sul limite superiore della pontara, abitava soltanto Angelo Faggioni con la moglie Amabile e i tre figli. D’estate veniva l’Antonia Dal Bosco con la figlia Graziosa. Domenico, il primogenito di Angelo, ricorda che spesso, di notte, sentivano i sassi rotolare. Le case erano state costruite su di un crostone roccioso soprastante ad un terreno formato da massi erratici frammisti a terriccio.

Nel 1953 la contrada rischia di sparire inghiottita da una frana che sta formandosi ai suoi piedi. Sulla strada comunale che la lambisce si è aperto un profondo solco. Emilio Bonamini di Selva di Progno, capo operai della Forestale, pochi giorni dopo l’inizio dei lavori, fa scavare sulla strada una canaletta lunga quaranta metri per delimitare la parte da far crollare senza l’impiego di mine, per non compromettere la precaria stabilità del suolo. Sta sveglio tutta la notte preoccupato su come procedere con i lavori: se scavare da sotto o intervenire da sopra. Alle sei del mattino è sul posto e osserva che lungo la canaletta s’è aperta una sottilissima fessura. Quando vede che dei granellini di sabbia vi scorrono dentro, attende l’arrivo degli operai per decidere il da farsi. Intanto la fessura continua ad allargarsi. Manda due degli uomini più agili a recuperare picconi e badili che erano stati lasciati sotto, raccomandando di fare in fretta. Dopo mezz’ora si apre la frana. Duemila metri cubi di massi e terra (secondo la stima fatta in seguito) crollano fragorosamente fin nel letto del torrente a oltre centocinquanta metri di dislivello.

Bonamini corre subito a Selva, dove c’era l’unico telefono pubblico in tutto il vastissimo territorio comunale, per avvertire il Comando Forestale. L’ispettore dott. Paolo Soster, sentita la notizia della frana, per prima cosa domanda: “E gli operai?” Risposta: “Tutti sani e salvi”.

Occorreva spostare la strada a monte in zona più stabile. Alla nuova sede stradale con i muri di sostegno a monte doveva provvedere il Genio Civile. Al Corpo Forestale competeva la sistemazione della frana. Sono occorsi otto mesi di lavoro di una decina di operai. Hanno iniziato dall’alto, imbragati con le corde, a staccare tutti i sassi mobili e a fare iniezioni di cemento su un fronte alto una cinquantina di metri. Sotto non c’era più roccia in vista, ma soltanto terriccio fino al letto del torrente. E qui l’intervento è iniziato dalla base lunga 150 metri con un muro di sostegno e canalette verticali di cemento e pietrame alle quali si univano spine inclinate con pendenza del 50 per cento con profilo a elle e di cinquanta centimetri di larghezza. E poi sulla parete a forma di trapezio, per un’ altezza di cento metri gli operai della forestale hanno sistemato le graticciate con paletti di castagno e intreccio di verghe di nocciolo, frassino e faggio alla distanza di circa due metri tra l’una e l’altra, secondo una tecnica collaudata per il consolidamento del terreno. Il lavoro è stato completato con la messa a dimora di piantine di robinia, carpine nero, frassino, salice che, crescendo, hanno occultato le opere murarie con una grande coperta di verde.

Emilio Bonamini, che mi ha dato tutte queste spiegazioni, mi ha precisato che dopo il dottor Soster nella sovrintendenza ai lavori sono intervenuti gli ispettori dott. Nanni e dott. Girardi e che all’estensione del progetto ha collaborato anche il geometra Cassinelli.

Il progetto per il consolidamento del terreno

Arriva la corriera…

Poco tempo prima che venisse chiusa la strada per la frana, Giazza era stata collegata a Verona con un servizio giornaliero di corriere della Saer. Per tutto il tempo dell’interruzione i grandi automezzi giungono fino alla contrada Reć dove gli autisti riuscivano a girarsi. Gli abitanti dell’ultimo paese della Val d’Illasi non hanno più da fare a piedi i sei chilometri per salire a Selva sulla vecchia “diligenza” del vecchio Orazio, che sulla strada del ritorno faceva immancabilmente sosta all’osteria del ponte a Badia per scolarsi un bicchiere di rosso e salutare l’ostessa sua amica, facendo brontolare i passeggeri quando si tratteneva più a lungo . Il Cesare degli Osti, quello che mi ha venduto i suoi sci militari, per recarsi a Verona non andrà più incontro al pericolo di perdere la corriera come gli è successo una mattina d’inverno quando, arrivato troppo presto, era andato a scaldarsi nella stalla del Bortolo. E a forza di parlare non s’era accorto che la corriera era partita senza di lui. Un bravo narratore, il Cesare. Secondo lui i bambini di una famiglia numerosa sono molto più svegli degli altri perché devono farsi furbi, come i “mas-ceti”, i maialini, che sono costretti a darsi da fare per contendere ai sempre tanti fratellini la mammella della madre.

Alla contrada Loke, all’imbocco della Val Fraselle, una lapide scritta in cimbro collocata sul muro della fontana dice che “DISAN PRUNDE PIT ME BISALA UN DE PRUKE HAN GACENKAT IN LJETZANAR DE PFAFFAN MERCANTE IME JARE MCMXXIII”. Questa sorgente con il praticello ed il ponte hanno regalato agli abitanti di Giazza i sacerdoti Mercante nell’anno 1923.

Non era soltanto questa sorgente a dare gratuitamente l’acqua alla gente del paese. Altre tre fontane costituite da un semplice tubo di ferro senza rubinetto erano collocate davanti alla casa curatale nella piazza, in contrada di Sopra e agli Osti. Quella degli Osti aveva sotto il getto una rudimentale piccola vasca ricavata in un masso di pietra. Vi si potevano dissetare i cavalli. Avevano l’acqua in casa il parroco, i forestali, la famiglia del maestro Fabbris e pochissimi altri.

Le donne, per risciacquare il bucato, ricorrevano all’acqua del torrente. Anche in pieno inverno. Romano Nordera mi ha fatto questa domanda: “Ghe par giusto che dovemo pagar l’acqua che l’è sta sempre nostra?”

Nei secoli scorsi l’acqua a Giazza ha mosso le ruote di sette mulini.

Monumento dell’architetto Oreste Valdinoci con bassorilievi in bronzo dello scultore Carlo Bonato dedicato a Don Mercante e al soldato tedesco ucciso perché si era rifiutato di sparargli. Acquaforte di Giordano Zorzi.

Don Erminio nominato parroco dopo il martirio di don Mercante…

Don Erminio Furlani, nativo di Campofontana, è subentrato come parroco di Giazza alla morte di don Domenico Mercante, ucciso barbaramente dalle SS ad Ala di Trento dopo che lo avevano trascinato lungo tutta la Valle di Revolto e la Valle di Ronchi sul finire della guerra. Don Mercante era stato convinto da alcuni suoi parrocchiani, il mattino del 27 aprile 1945, ad andare incontro ad un plotone di tedeschi che stava avvicinandosi al paese. Dalle testimonianze che ho raccolto e poi pubblicate in un opuscolo del Curatorium Cimbricum Veronense per il cinquantenario della sua morte, ho scritto: “Qualcuno porta a Giazza la notizia che stanno per arrivare dei soldati pericolosi. Don Domenico, celebrata la messa come tutte le mattine, era andato in caserma dai forestali ad ascoltare la radio. Aveva detto a Zaira Borini, sorella di Mario Borini caposquadra degli operai che lavoravano nella foresta:

– Vorrei ascoltare le notizie in pace.

Don Domenico sente che i parrocchiani ripongono tutta la loro fiducia in lui. E si avvia, accompagnato da Primo Peretti, brigadiere della milizia forestale, in borghese, comandante della stazione, e da Domenico Piacentini, detto Cini. Questi si ferma in prossimità del cimitero, a ottocento metri dall’abitato. Il parroco e Peretti decidono di proseguire per la strada. Circa un chilometro più avanti, alla contrada Reҫ, incontrano la compagnia dei militari, una cinquantina tra paracadutisti ed SS, con la tuta mimetica, armati di tutto punto. La colonna si ferma. Il sacerdote e Peretti vengono perquisiti. Il brigadiere ha una pistola e ne giustifica il possesso esibendo il tesserino di riconoscimento. I tedeschi non vogliono sentir ragioni e riprendono la marcia spingendo i due davanti a loro.

Dai Parlatoni,la contrada sull’altro versante della valle, Andrea Perlati,da poco rientrato dalla Russia, assiste alla scena e dice al padre:

– Papà, non rivedremo più il prete.

In prossimità della Madonnina, Nello Lucchi e Domenico Piacentini, con il mitra in mano, intimano ai tedeschi di deporre le armi. I tedeschi rispondono che le deporranno dopo aver superato il paese e aggiungono:

– Voi ci accompagnate.

Al cimitero Beniamino Nordera detto il Frè si mette in mezzo alla strada e ordina, in tedesco, di mettere a terra l’armamento.

Un soldato grida:

– Gehe weg! Gehe wek! (Va’ via!)

Il Frè, un po’ duro d’orecchio, forse non sente l’avvertimento e non si muove. Una scarica di Maschinen-gewehr lo scaraventa a terra.

I partigiani, appostati nel bosco dei Teldari poco sopra la carrozzabile, aprono il fuoco. Tutti si riparano immediatamente sotto il muro. Peretti coglie al volo quell’attimo di sbandamento, si butta nel ripido pendio sottostante la strada. Riesce a mettersi in salvo.

Lucchi e Piacentini gridano:

– Basta sparare! Basta sparare!

Cessa il fuoco. La truppa si rimette in marcia. Il parroco è sempre davanti a tutti, come se con il suo esile corpo dovesse fare scudo agli altri. Nel gruppo ci sono anche Piacentini e Lucchi. Giunti alla Loke, Nello Lucchi gioca d’azzardo e dice al comandante:

– Ad un mio segnale saltano fuori mille partigiani. Liberate il prete!

– Voi andate. Il prete lo liberiamo dopo aver passato il paese.

Lucchi e Piacentini non hanno motivo di dubitare delle parole dell’ufficiale e se ne vanno. Don Mercante, oltrepassato il paese, non viene liberato come promesso. Volge lo sguardo al campanile, al paesetto intorno ad esso. I suoi parrocchiani da Contrada di Sopra, impotenti, smarriti,vedono il loro pastore in balia dei soldati, e temono per la sua sorte.

Sulla strada sassosa nella Valle di Revolto comincia il lungo Calvario di don Domenico Mercante che, misero agnello, era andato incontro ai lupi per scongiurarli di non fare del male alla sua gente. La vittima innocente è spinta, malmenata, irrisa.

Don Erminio, l’ “ansiprete”, così gli si rivolgevano rispettosamente i più anziani per significare arciprete, era spesso a Verona a cercare aiuti per i bisogni della chiesa. Dai suoi poveri parrocchiani non poteva attendersi granché. Il maestro Fabbris, sempre pronto alla battuta, gli aveva attaccato la frase ”ego sum via”. L’ultima parola ovviamente era da intendersi come avverbio: altrove, non qui. I paesani, più terra terra, lo vedevano come una “rondina” svolazzante. L’ ECA, l’ente comunale di assistenza, ha in mano l’amministrazione del ricco patrimonio immobiliare del legato Don Gugole, un sacerdote che nell’Ottocento aveva lasciato alla parrocchia di Giazza un vasto pascolo con abitazione e stalla sui Lessini, un altro pascolo con abitazione sulle Selle e dei boschi ai Telderi. Con i proventi di questi ultimi si forniva la dote alle ragazze che si sposavano illibate. Questa enorme ricchezza accumulata nel corso degli anni alimentava le più strane congetture nella testa dei paesani. Qualcuno diceva che aveva trovato una miniera d’oro nella Valle di Revolto e che nei suoi viaggi settimanali a Verona a dorso di mulo portasse il prezioso metallo un po’ alla volta. Altri, meno esagerati, pensavano che in città vendesse una terra colorante molto richiesta. L’affitto della malga Vazzo doveva servire al mantenimento in seminario di due ragazzi che intendessero farsi prete. Ma non sempre i posti messi a disposizione venivano coperti. E don Erminio allora ricorreva all’ECA per ottenere finanziamenti per rifare il tetto della chiesa.

Durante i lavori affidati alla manodopera locale mi inerpicai sulla lunghissima oscillante scala a pioli addossata alla parete che guardava il torrente di Revolto per salire sul tetto. Tiravano su la malta e i coppi con una carrucola. Proprio in quel pomeriggio la vecchia corda si era spezzata. Al Mincolo del Nouc’ e al Piereto Molinaro ho offerto il mio aiuto. Ho congiunto i due pezzi seguendo la tecnica che avevo visto praticare dai pescatori a Parenzo, incastrando ogni singolo elemento di un capo sotto quello della parte opposta. La corda, pur rigonfia nelle parti ricongiunte, con mia grande soddisfazione, riusciva a passare nella strettoia tra l’incavo della ruota ed il suo supporto.

La domenica don Erminio celebrava due sante Messe al mattino e i Vespri nel pomeriggio, durante i quali impartiva lezioni di catechismo agli adulti, mentre i fanciulli e le fanciulle riuniti nelle due grandi stanze della casa curatale erano intrattenuti dalle catechiste fino al momento della benedizione, per la quale venivano accompagnati in chiesa. Le funzioni religiose del pomeriggio erano molto partecipate.

Il parroco, se aveva avuto notizia che in qualche contrada avessero ballato, nel corso della predica riprendeva i … peccatori. A me sembrava strana e anacronistica questa proibizione del ballo, ritenuto occasione di peccato. Ma i giovani, nelle contrade periferiche, specialmente al Bosco, continuavano a trovare molto spesso occasioni di fare quattro salti. In paese non mancavano strimpellatori di fisarmonica.

La contrada Bosco era soprannominata la Piccola Russia. Lì si trovavano gli elettori dichiaratisi di sinistra. L’Oreste, quando era un po’ su di giri, inneggiava ai “nostri compagni Nenni e Togliatti”. Il parroco sosteneva i candidati della DC, che arrivavano fin nella sperduta Giazza a racimolare una manciata di voti di preferenza, promettendogli aiuti ed appoggi per le necessità della parrocchia. Don Erminio non esitava a servirsi delle mie colleghe che, con la scusa di insegnare a votare, indicavano anche le preferenze. Alla vigilia di una votazione le aveva invitate a rifare il giro per sostituire il nome di un candidato con quello di un altro, che probabilmente si era dimostrato più generoso nelle promesse. Le colleghe hanno richiesto il mio appoggio per rifiutare questo cambio.

L’ “ansiprete“ era riuscito a trovare i fondi per istituire la scuola materna a Giazza nei locali della casa curatale, dotandola anche di servizi igienici, e di farla funzionare per alcuni anni con una brava e simpatica giovane insegnante. Voleva anche costruire un monumento ai caduti e per questo motivo ha invitato architetti e geometri di sua conoscenza a regalargli un progettino. Alla fine ha scelto il mio, che inseriva la fontana della piazza con il getto continuo dell’acqua sgorgante da una roccia a significare il perenne ricordo dei soldati morti per la Patria. Il masso informe poggiava su un blocco di marmo bocciardato che costituiva il lato di un esagono schiacciato con uniti altri due blocchi ugualmente lavorati e con gli altri tre lati formati da un profilo in marmo sul piano del terreno. Silvio Gugole, provetto scalpellino, ha dato colpi sicuri sul giallo reale di Campofontana. Il Checo degli Osti si lamentava per essere il solo a fare il manovale nel sistemare le scaglie di grigio perla sul pavimento e voleva andarsene. Gli ho soltanto ricordato che il monumento avrebbe ricordato anche suo figlio caduto in Russia. E, con il ciglio inumidito, ha continuato il lavoro con rassegnato impegno.

Alla fine un’aquila in ferro battuto, opera dell’artista Berto da Cogollo, si è posata in cima alla roccia. Non ho mai saputo dove il sacerdote avesse trovato le trecentocinquantamila lire per pagare lo scultore.

Alcuni scolari con il loro insegnante sulla scala della nuova scuola elementare

La scuola…

Il parroco ha ereditato dal suo predecessore un proiettore per diapositive e una raccolta di filmine di storia sacra. Presta volentieri il sussidio didattico alla scuola, che può prelevare al Provveditorato di Verona altre filmine adatte ad illustrare varie lezioni. L’arredamento della mia aula è costituito da due file di massicci banchi biposto di legno con il piano di scrittura inclinato. I calamai contengono l’inchiostro preparato con una polverina che si scioglie nell’acqua. Un vecchio tavolino funge da cattedra. Al piano terra, un piccolo cortile affianca il lato più lungo del fabbricato. Per ottenere pochi metri quadrati in piano, hanno dovuto erigere a valle un alto muro e poi fare il terrapieno. In quel cortiletto giocano gli scolari durante la ricreazione. Il Fiasche, papà del mio alunno Gildo, seguendo le mie indicazioni, ha costruito due paletti in legno di abete, con fori distanziati di cinque centimetri, che funzionano da ritti per sostenere la funicella per il salto in alto. I paletti hanno una base piuttosto leggera, perciò bisogna tenerli fermi con una mano. Ci sono sempre dei volontari che non hanno voglia di saltare per svolgere questo compito. La mamma di una scolara da un pezzo di tela ha ricavato due sacchettini che, riempiti di sabbia e legati alle estremità dello spago, lo tenevano teso.

Gli scolari provenienti dalla contrada Bosco e dalle altre località vicine si muovono in frotta lungo la stradina sulla destra del Progno di Revolto. Quelli che scendono dai Gauli, d’inverno, sulla neve ghiacciata della mulattiera usano la cartella dei libri come slitta. La Maria, figlia del Salvi, Silvino Lucchi, parte dalle Selle e percorre solitaria l’accidentato e ripido sentiero che sbocca ai Telderi, poco sopra il cimitero. La Carmela, che abita ai Boschi, a mezza strada tra Giazza e Selva, invece di scendere alla scuola del capoluogo preferisce salire a quella della frazione che raggiunge camminando sulla vecchia strada che passa dai Parlatoni e dai Franchetti. Quasi tutti si portano da casa il panino e il companatico per la merenda. Qualcuno deve accontentarsi di una piccola mela selvatica. Chi ha una fettina di salame la morde delicatamente a pezzettini per farla durare più a lungo. Dalla selvaggia Val Fraselle, dalla Feceraute, vengono dei bambini poverissimi. Una sera il papà ha domandato alla moglie: “Teresina, gh’è ancora ‘na feta de polenta?” Ed alla risposta negativa ha soggiunto:”Alora go magnà bastansa”.

Gli scolari sono desiderosi di imparare e talvolta portano a scuola domande che probabilmente vengono suggerite dai genitori, come quella per sapere come mai la terra, gli altri pianeti e la luna stanno in cielo senza essere appesi a qualche cosa. E qui viene introdotta la forza di gravità e la sua assenza. Le teste dei ragazzini fanno da Terra e da Luna e riproducono la rotazione della Terra su se stessa, la rivoluzione attorno al Sole, rappresentato da una candela accesa tenuta alta da un alunno e la Luna che gira attorno alla Terra mostrandole sempre la stessa faccia. Vent’anni dopo, nella scuola del capoluogo, l’Amministrazione Comunale mi avrebbe fornito un perfetto tellurio che riproduceva la meccanica celeste. Forse era più viva la dimostrazione fatta con le teste dei fanciulli. Una candela accesa nell’aula buia che illuminava un’arancia rotonda infilzata con un ferro da calza spiegava l’alternarsi del giorno e della notte e, con l’inclinazione dell’asse, l’avvicendarsi delle stagioni.

In quei primi anni d’insegnamento trascorrevo le vacanze estive in qualità di assistente in una colonia dell’Opera Figli del Popolo di Trieste sui monti della Carnia. La vita della colonia era impostata su un articolato metodo educativo basato sull’autovalutazione. Ho applicato quei principi nella mia classe, dividendola in squadre. Ogni squadra era rappresentata da uno scalatore che s’inerpicava sulla montagna verso la vetta secondo i punti guadagnati ed autoattribuiti. L’anno successivo ho introdotto l’autogoverno, ricreando nella scuola l’amministrazione comunale. Uno scolaro, che era stato eletto vicesindaco, è chiamato el Vice anche ora che è diventato nonno e resterà per sempre el Vice. Un altro scolaro, svolgendo un tema sul gatto, dice che il suo gatto si chiama Katze. Katze in cimbro significa gatta. Per lui Katze è un nome proprio. Forse ha ragione lui. E, etimologicamente, non sbaglia il mio alunno che scrive “la val dei Lasi” invece che “la val d’Illasi”, che deriva da Latii, Latini. La valle dei Latini, appunto.

L’ultima domenica di maggio di ogni anno è una festa speciale per gli scolari di Giazza. Avviene l’incontro con i Gaoini. Arrivano da Verona con due pullman i soci del Gruppo Alpino Operaio, il GAO. Un gruppo di amanti della montagna, operai, impiegati, commercianti, artigiani che fa sulle Piccole Dolomiti la prima escursione della stagione estiva. Le donne della comitiva regalano sacchetti di caramelle ai bambini, che a loro volta donano mazzolini di fiori di prato. Un bambino o una bambina recita una poesia di benvenuto, quasi sempre in cimbro, imparata per l’occasione. Per uno di questi incontri ho composto un sonetto che iniziava così: “Era un villaggio nell’oblìo sepolto,/ Giazza, sepolto in un mondo lontano…” E poi continuava riconoscendo agli alpinisti il merito di essere stati tra i primi a valorizzare i nostri monti ponendo le basi di uno sviluppo turistico. Alla sera i gaoini, quelli provvisti di mezzi propri di trasporto, sostavano di nuovo a Giazza e, per incrementare il turismo, bevevano un bicchiere in ogni osteria del paese, per non fare torto a nessuno. La prima volta mi è sembrato di assistere alla visita degli yankee ad una riserva indiana. Con il passar degli anni tra gli insegnanti e i dirigenti del gruppo cittadino la conoscenza si trasforma in amicizia. Anche a Giazza le condizioni economiche delle famiglie cominciano a migliorare. I bambini non hanno più bisogno delle caramelle delle signore del GAO. Ora dal GAO ricevono in regalo materiale di cancelleria, bibliotechine di classe, la carta e le matrici per ciclostilare il giornalino scolastico.

A metà degli anni Cinquanta uno scolaretto nel tema sulla madre può scrivere “Mia mamma ha la vita stretta e i denti nuovi”. Finalmente anche la moglie di un malghese può permettersi una protesi dentaria.

C’è sempre tanto affiatamento tra i colleghi. Anche quelli che si fermano per un solo anno mantengono l’amicizia per tutta la vita. L’amicizia si salda pure con i colleghi e le colleghe delle altre frazioni del Comune e degli altri paesi della montagna. Le maestre Aurora e Marisa sono spesso a casa da me e da mia moglie a tenere in braccio i nostri figlioletti e a darci una mano nei lavori domestici. Abbiamo fatto amicizia anche con i loro fidanzati, che periodicamente venivano a trovarle. Mario, il fidanzato di Marisa, mi ha venduto la macchina per scrivere portatile a prezzo scontato, che ho pagato a rate mensili. Gigi, il fidanzato di Aurora, mi ha insegnato a sviluppare e a stampare le fotografie. Il fotografo Cargnel di Verona, dal quale avevo comperato una macchina fotografica, mi ha dato la ricetta con gli ingredienti per preparare il bagno di sviluppo delle negative. La gentilissima farmacista Allegri di Badia me li ha preparati secondo i dosaggi prescritti e me li ha regalati.

A metà degli anni Cinquanta Giazza ha il nuovo edificio scolastico. Dopo l’esposto fatto da me e dal maestro Fabbris sulle precarie condizioni della vecchia sede e conclusi l’iter burocratico e le fasi della costruzione, finalmente ci si può trasferire dalla Sagarùan alla Contrada di Sopra. Trasportiamo i vecchi banchi nelle spaziose e luminose nuove aule. L’arredamento moderno arriverà in seguito.

Le lezioni hanno inizio con la recita della preghiera. I miei alunni la dicono in cimbro. Io mi servo di un prezioso libretto, “Getze un sai Taucias Gareida – Giazza ed il suo dialetto tedesco” del Sac. Pietro Mercante, corredato di vocabolario e di alcuni saggi in cimbro.

La nascita del giornalino scolastico “ROASAN UN PERGAN”, Fiori dei monti, impegna la classe terza di mia moglie nell’amministrazione, la quarta di Giulio Boschi nella stampa e la mia quinta nella redazione. Il Comune, nella persona del bonario impiegato Andrea Bugnola, ci ha prestato un antico ciclostile che da molti anni giaceva inutilizzato nel solaio del municipio. Il GAO ci riforniva di carta, inchiostro e matrici. Mi torna utile l’esperienza fatta da fanciullo quando, con altri aspiranti dell’Azione Cattolica, nella Curia vescovile di Parenzo, stampavamo un nostro giornalino. Per incidere i disegni sulla carta cerata va molto bene un ferro da calza che ha la punta arrotondata e perciò non buca la superficie. La macchina per scrivere che avevo comperato dal fidanzato della collega Marisa, mi serve per battere gli articoli sulla matrice di carta cerata.

Il giornalino esce mensilmente e contiene pezzi originali in cimbro che gli scolari mi dettano e poi io guardo sul libro di don Mercante come va scritta ciascuna parola. In un numero abbiamo pubblicato il racconto narrato dal Vice. La Longa dei Parlatoni, un’anziana signora, che in tutta la sua vita non si era mai mossa da Giazza, viene condotta alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e spedita a Roma. Alla stazione Termini l’avrebbe ricevuta un suo nipote che abitava nell’Agro Pontino. La Longa scende, ma non trova nessuno ad attenderla. Il nipote si era nascosto dietro un pilastro per assistere ai suoi atti e divertirsi un po’. La signora percorre la banchina fin oltre la pensilina. Sta piovigginando e lei per proteggersi si rovescia sulla testa alcune delle numerose sottane e ad alta voce e piuttosto preoccupata chiede ripetutamente: “Bo pis-to, mai séale? I ségami fiort”. Dove sei, anima mia? Mi vedo perduta. Il ragazzo salta fuori e la zia si rasserena.

La Longa, avendomi visto, dico visto, non udito, poiché era anche sorda, pronunciare un breve panegirico nel cimitero ai funerali dell’Achille dei Franchetti, qualche giorno dopo mi ha chiesto di fare anche per lei un così bel discorso al suo funerale.

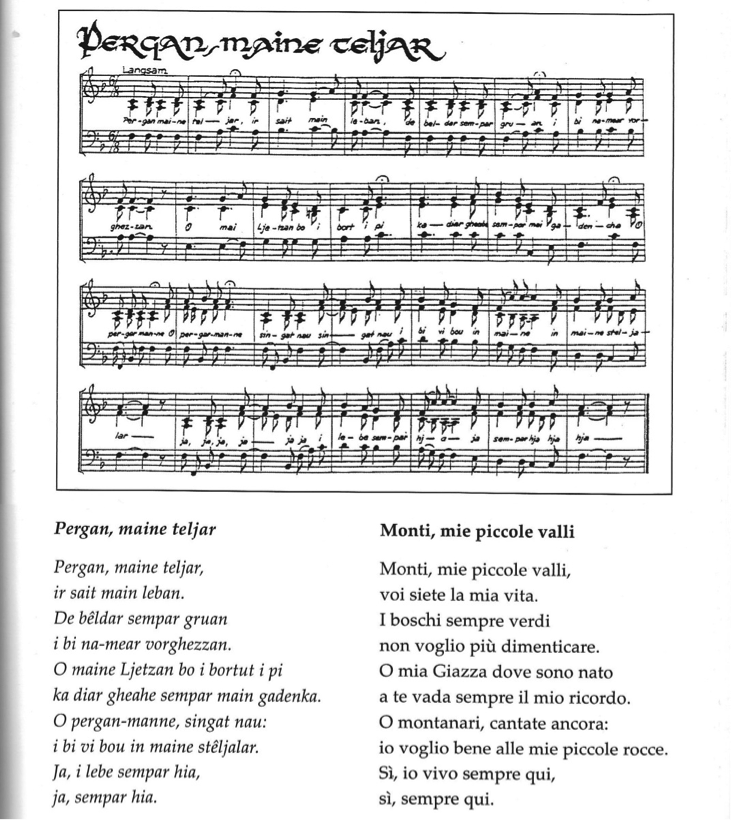

Con l’aiuto dei miei scolari traduco liberamente in cimbro la canzone valdostana “Montagne mie vallate” che diventa “Pergan maine teljar”. Diventerà l’ “inno nazionale” cantato dal coro di Giazza.

Tra i pezzi più apprezzati nelle esibizioni del coro di Giazza c’è “Pergan, maine teljar”, la versione cimbra del canto valdostano”Montaignes valdôtaines”. Il testo fu tradotto e adattato liberamente negli anni cinquanta da Aulo Crisma assieme ai suoi alunni della scuola elementare. La canzone è diventata quasi “l’inno nazionale” dei Cimbri di Giazza.

Arriva la Madonna Pellegrina…

A Giazza nel 1950 sta per arrivare la Madonna Pellegrina. Il paese è in fermento. Si allestiscono archi adorni di fronde di abete: uno in prossimità del Gioas, un altro tra la Madonnina e il Dossetto, un terzo al Dossetto e poi un altro ancora al ponte. I boscaioli mettono alla prova la loro perizia innalzando nel cielo la scritta AVE MARIA. Viene teso un lunghissimo filo da teleferica tra lo Spitz sul versante ovest della valle e l’ Hòadar-Knoute sul versante est. Con listelli di assi di 20 centimetri di larghezza vengono composti i singoli segmenti delle singole lettere, alte quattro metri. Sui segmenti vengono collegati portalampade a venti centimetri di distanza uno dall’altro. Tutto il materiale viene trasportato a spalla salendo per la mulattiera delle Gozze fino allo Spitz. Qui vengono avvitate le lampadine e vengono appese al filo le lettere composte ad una ad una, a partire dall’ultima A di Maria e tirate al centro della valle. Un cavo elettrico congiunge la scritta alla centrale idroelettrica del maestro Fabbris, che per l’occasione si è fatto prestare un generatore di rinforzo alimentato a gasolio. L’arrivo della statua della Madonna è accolto al Gioas da due bambine trasformate in angeli sulla sommità dell’arco e dalla scritta luminosa nel cielo di Giazza, che era visibile fin da Tregnago. Gente di Tregnago si era spinta a Giazza per vedere cos’era successo. Pareva un miracolo.

Don Erminio qualche giorno dopo ha invitato a pranzo i maestri per ringraziarli della loro attiva collaborazione. Maria, la sua brava nipote, ha preparato anche una buona focaccia. Nel corso della conversazione il sacerdote mi ha posto la domanda:

“Ma lei è iugoslavo?”

“Mi dispiace – ho risposto risentito – ma lei non conosce né la storia né la geografia”.

Nessuno, nel paesello, mi aveva fatto domande del genere. Sapevano tutti che ero giunto da Trieste e questo bastava. Per loro sarebbero forse state un po’ complicate la storia e la geografia dell’Istria. Per loro, semplicemente, ero il maestro triestin.

Nella conca di Campobrun

Per proseguire gli studi…

Nel 1950 cinque ragazzini, che avevano frequentato la classe quinta con me, vogliono proseguire gli studi. Durante l’estate avevano ascoltato padre Amedeo dei Carmelitani di Tombetta che li aveva invitati ad entrare in convento, senza alcun impegno. Dei cinque soltanto uno, Agostino Cappelletti, figlio del Mincolo del Nouć, sarebbe approdato all’ordinazione sacerdotale, dopo aver compiuto gli studi teologici al Collegio Internazionale di Roma. Gli altri quattro avrebbero abbandonato il convento dopo la terza media. Di questi, due sarebbero diventati finanzieri, uno avrebbe seguito la famiglia emigrata in Francia e il quarto avrebbe proseguito gli studi per diventare ragioniere.

In occasione dei cinquant’anni dalla sua prima Messa, padre Agostino è festeggiato dai suoi compaesani. Nella chiesa di Giazza sono invitato a delineare le tappe della sua vita. Mi piace ricordare che quando parte per Verona per la prima volta ha ai piedi non le “sgalmarete” fatte in casa, ma vere scarpe, fabbricate dal Cavallaro. Il vestito nuovo gliel’ha confezionato la Bieta dei Franchetti: giacchettina e braghe corte, che non potrà più usare perché in convento non sono ammesse. Per la prima volta nel suo corredo è presente un pigiama, cucito da Maria Furlani, la nipote del parroco. Il papà gli ha costruito una preziosa valigetta di faggio tirata a lucido.

Maria e Aulo Crisma alla prima messa del loro ex-scolaro Agostino Cappelletti.

Inizia lo spopolamento…

Nei primi anni Cinquanta molti giovani emigrano in Svizzera. Vanno in Svizzera anche i miei compagni di sciate Plinio e il Bolpe della Ferrazza e Arduino, il figlio della mia padrona di casa. Bepi Roseta ha scoperto sul Plische un giacimento di grigioperla. La ditta Menegolli di Grezzana ottiene il permesso di cavare il marmo, che serve per la fabbricazione delle marmette, molto richieste nell’edilizia che è in continua espansione. Nella cava lavora una squadra affiatata di operai che parte da Giazza all’alba del lunedì per ritornare al sabato sera, dopo tredici o quattordici ore di fatica giornaliera. Per mezzo di una teleferica, che dal Plische attraversando la valle raggiunge il versante opposto sotto il rifugio di Revolto, le scaglie di marmo vengono scaricate in un silos di cemento. Qui il Cleto, ex carrettiere, le carica sul suo camion per portarle allo stabilimento di Grezzana. Il più giovane della squadra, il Tita dei Gauli, un sabato sera si concede una discesa aerea mettendosi nella cassetta di ferro al posto del marmo. Così facendo si risparmia una lunga camminata. Aveva già provato il brivido del vuoto quando una volta lo avevano calato a sbrogliare la fune traente sospeso nel mezzo della valle. Della squadra fa parte anche Fausto, un altro figlio del Nane. Nei mesi invernali, quando la cava è coperta da metri di neve, lavora da falegname in un piccolo laboratorio ricavato in un locale sopra l’ingresso dell’osteria.

Verso la fine degli anni Quaranta c’era ancora qualche boscaiolo che nei mesi morti scortecciava rametti di faggio o di pino mugo che poi piegati nell’acqua bollente sarebbero diventati conchetti per aggiogare i buoi. Negli anni precedenti a Giazza i conchetti venivano prodotti in grande quantità e portati con i carri nelle fattorie della pianura. Il maestro Fabbris mi ha raccontato che un carrettiere di Giazza una volta in una cascina del Polesine aveva offerto il suo prodotto ai contadini. Questi hanno detto che da anni si rifornivano di conchetti dal Piero della Rossa. “Potete aspettarlo fin che volete il Piero, perché è morto”. Si è così liberato del carico. Ma è morto molto tempo prima del Piero.

Con la meccanizzazione sempre più estesa nell’agricoltura, che ha sostituito i buoi con i trattori, è cessata del tutto anche questa attività. E con il diffondersi dell’uso del gas per il riscaldamento e per le cucine è diminuita sempre più la richiesta di legna. Negli anni Cinquanta Giazza si spopola. Partono non solo i giovani, ma intere famiglie. I boscaioli diventano agricoltori, muratori, ferrovieri, finanzieri, operai in varie industrie. “I lebe sempar hìa”, io vivo sempre qui, la frase della canzone “Pergan maine teljar” era più un auspicio che un invito a non abbandonare Giazza. Per non disperdere e perdere un patrimonio linguistico-culturale di inestimabile valore.

Giazza dalla contrada Osti alla contrada di Sopra

Il taucias garёida…

Il taucias garёida è una lingua particolare. Il pronome personale italiano “io” in cimbro è “i”, come nell’inglese scritto. Il tedesco “ich bin”, io sono, nel cimbro diventa “i pi”. Ci sono alcune parole che derivano dall’italiano o dal dialetto veneto. I cimbri non usano un loro vocabolo per indicare il letto. Lo chiamano “liteir”. Forse i loro antenati dormivano sulla “binélje”, una specie di branda, che nel veneto è binela. Eppure avevano un loro vocabolo per scaldaletto: “bermar-lighe”. Usano la “b” dove nel tedesco c’è la “w”. “Bain”, per Wein, vino; “baiz” per weiss, bianco; “balt” per Wald, bosco; “bazzar”, per Wasser acqua; “bilje”, per wild, selvatico; “birt”, per Wirt, oste; “bise” per Wiese, prato; “bo” per wo, dove; “bolf” per Wolf, lupo. Inoltre sostituiscono la “b” con la “p”: “proat” per Brot, pane; “pruodar” per Bruder, fratello; “paz”, besser, meglio; “pilax”, Birke, betulla; “puach”, Buch, libro.

Per i Cimbri Verona è Bearn. Alcuni anziani mettono la “b” anche al posto della “v” di parole italiane o venete. Beito bia con mi? Vieni via con me? Nel cimbro non esiste la parola “grazie”. Non credo per mancanza del sentimento di gratitudine. Forse perché la solidarietà è così forte da non aver bisogno di esternarla a parole. Ma non ci sono neanche bestemmie o imprecazioni. La moglie del Minkal dell’aneddoto riportato nelle pagine precedenti deve ricorrere all’italiano per rimproverare il marito. Il cimbro poi è incisivo, immediato. “Giacomo, spring aus un de litéir” (Giacomo, salta fuori dal letto), aveva gridato la mamma del Vice a suo marito.

Era successo che la donna non poteva dormire quella notte, preoccupata com’era per il pensiero della calcara. Ogni tanto saltava giù dal ‘liteir’ e si affacciava alla finestra. Dalla contrada Ercoli al luogo della calcara al di là della strada lo sguardo non incontra ostacoli. Giuseppina non vede le fiamme alzarsi nella notte. “Ghean tze segan. Se hen si inslafat” (Andiamo a vedere. Si sono addormentati). Quelli che dovevano mantenere vivo il fuoco erano il suo figlioletto Vice e il Berto. Giacomo “hat gahukat”, ha gridato per svegliare i dormienti. Senza indugio ha preso in mano “de gabal”, la forca, ed “er hat gatrokat iz holtz ime vaur”, egli ha spinto legna sul fuoco. Giacomo non si è fidato a lasciare soli Vice e Berto ed è rimasto con loro fino alle sette del mattino, quando è arrivato il cambio.

La calcara del Giacomo è stata accesa poche altre volte nei primi anni Cinquanta. Le altre calcare sparse intorno a Giazza erano inutilizzate da molto tempo. In Lessinia, prima di costruire la casa, spesso nelle adiacenze costruivano la calcara.

Trasferimento al Joas…

Al ritorno dalle vacanze estive del 1950, la mia collega aveva convinto i suoi familiari ad ospitarmi nella loro casa al Joas. A questo nome cimbro della contrada è stato aggiunto quello italiano “ Paradiso”, voluto da quell’assessore che, come s’è detto, era riuscito a far passare la nuova strada davanti alla porta di casa sua. Si sentiva un abitante del paradiso. Rispetto a Giazza, il paese incastonato tra i monti, la contrada era in una posizione più aperta e d’inverno poteva godere il sole qualche ora di più.

La casa era stata costruita sul pendio del monte, con la facciata esposta a mezzogiorno ed il fianco rivolto a sera verso la strada. Sul piano della strada una porticina immette nello scantinato, con il soffitto molto basso, che serve per conservare i formaggi, il vino, i crauti, le patate. Una stradetta in salita conduce davanti alla porta di entrata della cucina, con il portone in legno diviso in due parti e, all’interno, una porta in legno con parte superiore vetrata. Di fianco alla porta, in un piccolo vano, un acquaio di pietra con i secchi di ferro zincato appesi sopra serve per lavare i piatti e anche per lavarsi la faccia. Un foro nel muro scarica l’acqua all’esterno. Ed all’esterno, sopra la concimaia, c’è il gabinetto, con le pareti e la porticina di grezze tavole di legno, coperto da una lamiera ondulata zincata.

Passando nel locale attiguo alla cucina si può salire alle due camere del primo e del secondo piano collegate dalle scale di legno dai gradini piuttosto scomodi. La stalla, con sopra il fienile, ha il muro in comune con la casa. Sul lato est, che guarda il prato, l’acqua dei tetti viene condotta in un grande pozzo, con l’apertura quasi a fior del terreno. Vi si attinge l’acqua con un secchio di ferro zincato appeso ad una lunga pertica. Versando l’acqua in una vaschetta di cemento posta accanto all’apertura del pozzo è possibile farla defluire, attraverso un tubo di ferro, fino a una tinozza accanto alla stalla. Alla tinozza si abbeverano le mucche quando non sono né in montagna né alle basse.

Nella cucina il cibo viene cotto sul caminetto con grande perizia dall’ Albina, la zia della mia collega, che sa mettere, quando serve, la quantità giusta di braci in un posto del focolare per mantenere alla giusta temperatura il contenuto di una padella posata su di un piccolo treppiede di ferro. E sul focolare viene cotta di tanto in tanto “de vòucatze”, la focaccia, sotto un catino di ferro smaltato capovolto coperto di braci e cenere. Nelle giornate più fredde viene accesa una cucina economica in muratura. L’illuminazione è data da una lucerna a petrolio con paralume di vetro che pende appesa ad una trave del soffitto.

Quando dopo cena non serve tanta luce si abbassa il lucignolo per risparmiare il petrolio e ci si raccoglie accanto al camino che contribuisce con la sua debole fiamma a creare un’atmosfera di tranquilla serenità. Tra il Togneto e l’Ambrogio il dialogo lento per le lunghe pause si snoda sull’andamento del lavoro svolto nella giornata e sui programmi per l’indomani. Anche se le giornate si susseguono tutte uguali c’è sempre un particolare sempre nuovo da valutare. Per andare a letto ognuno prende in mano un lumino ad olio che terrà acceso sul comodino il tempo di spogliarsi nella stanza fredda e di rintanarsi sotto le coperte a godere il dolce tepore procurato dallo scaldino protetto dal “prete” . Talvolta l’Ambrogio intavola il discorso sulla politica e mi chiede di aggiornarlo sugli avvenimenti più importanti.

Una sera, dopo cena, quando tutti gli altri erano saliti alle loro camere, ero rimasto accanto al fuoco del camino con il Togneto. Quasi protetto dalla semioscurità del locale, ho preso il coraggio di domandargli la mano di sua figlia. Il Togneto, calmo, mi ha chiesto: “El sarà bon de soportarla?” Io ho subito risposto: “Quando ci si vuole bene si riesce anche a sopportarsi”. Più tardi, ripensandoci, volevo capire se il Togneto fosse preoccupato per me o per sua figlia. Era preoccupato più per lei, sicuramente. Ma alla mia risposta non ha aggiunto altre parole.

Nella contrada abitavano altre tre famiglie. In una, due fratelli, figli della “Maresciala”, hanno sposato due sorelle, figlie del Piero della Rossa. Non so a quale delle due la suocera abbia consegnato in mano “in pesan”, la scopa, simbolo di sudditanza delle nuore. Sul tetto della casa dei maresciali una ruota di bicicletta munita di pale e orientata secondo lo spirar del vento girando azionava una minuscola dinamo che avrebbe dovuto portare la corrente ad un fanalino. I Maresciai accanto all’abitazione avevano una specie di laboratorio. Una sega circolare era collegata ad una grande e pesante ruota di ferro che faceva da volano. El Gigi la faceva girare attaccandosi alla manovella; el Nini provvedeva al taglio delle assi. L’accordo tra i due fratelli è stato sempre perfetto.

Dal Gioas una mattina di giugno sono partito con l’Albina, a piedi, per sospingere la scrofa fino alla malga di Campolevà di Sopra. Ci siamo alzati molto presto per affrontare con il fresco il lungo cammino. Sulla mulattiera delle Gozze il pesante animale si muove con fatica andando continuamente da una parte all’altra della strada. Così zigzagando allunga il tragitto, ma forse se lo rende meno arduo. Ogni tanto vorrebbe tornare indietro. L’Albina ed io abbiamo il nostro bel daffare per non farlo indietreggiare. Arriviamo finalmente sull’altopiano. Ora il cammino è più agevole. La scrofa però continua con la solita lenta andatura. Quando arriviamo alla malga è quasi mezzogiorno. Lo zio Ambrogio ci prepara una buona pastasciutta condita con abbondante burro fuso. La scrofa resterà in montagna fino a San Michele, come le vacche, e sarà alimentata anche con kesebazzar, il siero del latte.

Altre volte sono andato alla malga a trovare lo zio, passando dalla valle di Revolto. Mi divertivo ad azionare iz kùbala, la zangola appesa alla trave del soffitto, per fare il burro. Nel baito, se il fuoco era acceso sotto la caldera del formaggio, c’era sempre una bassa nuvoletta di fumo.

Sposi…

Maria ed io ci siamo sposati l’8 settembre del 1951 nella chiesa di Giazza. Testimone della sposa era lo zio Ambrogio e il mio era mio cognato giunto da Trieste con mia sorella. Da Trieste era arrivato anche mio fratello don Antonio per la celebrazione religiosa, alla quale presenziava lo zio don Bepo, che per l’occasione aveva cinto la fascia rossa da monsignore. All’uscita dalla chiesa nessun lancio di confetti, perché erano stati distribuiti in precedenza a tutte le famiglie dei nostri scolari. Sposi, testimoni, i due monsignori, parenti e amici ci siamo disposti sui gradini davanti alla porta principale per la fotografia di rito. Avevo dato la macchina fotografica in mano a Marieto Cavaliere, di Tregnago ingaggiato per fare l’autista con la sua Balilla. Alcuni genitori ci hanno invitato ad entrare nella scuola. L’aula di mezzo era stata abbellita con festoni alle finestre. Due scolare vestite con l’abito della prima comunione ci hanno recitato una poesia e ci hanno offerto i regali che i genitori avevano voluto farci: un artistico crocifisso con piedistallo ed un calamaio di cristallo con base nera e portacarte, nonché il supporto per il blocchetto calendario. I regali erano accompagnati da un foglio di auguri contenente i nomi di tutti i nostri alunni.

Il pranzo di nozze lo aveva preparato la zia Albina al Joas. Mia moglie ed io siamo partiti per un lungo viaggio durato oltre venti giorni.

Nell’estate successiva da Trieste era arrivata mia madre per conoscere la sua nuova nipotina. Scesa dalla corriera di linea al Dossetto, guardandosi in giro, ha esclamato: “In che buso che sé, fioi mii”. Lei, che viveva nella città giuliana in un appartamento a metà collina da dove poteva estendere lo sguardo su tutto il porto ed oltre, dalle punte dell’Istria alla laguna di Grado, fino all’estremo orizzonte dove il mare è toccato dal cielo, era rimasta impressionata dalle montagne che l’attorniavano così vicine.

In quel buco la vita scorre tranquilla. Il Ligio, servendosi del ghiaccio trovato in qualche anfratto sulle Gozze, ha fatto il gelato. Mia mamma mi ha domandato: “El xe furlan?” Lei aveva conosciuto soltanto gelatai friulani. Abbiamo comperato una carrozzina per condurre a passeggio i nostri bambini. Era la prima che compariva nel paese. Ma nessun’altra coppia di sposi ci ha imitato.

Avevamo preso in affitto da zio Tonin un appartamento composto da camera, cucina e scantinato, che comunicava con la scuola e con la vecchia casa dei Fabbris, che all’ultimo piano aveva lo studio, la camera da letto e i servizi che lo zio monsignore occupava nel periodo delle vacanze estive. Al ritorno dal viaggio di nozze abbiamo trovato la cucina-soggiorno e la camera da letto arredate con i mobili fabbricati dal nostro amico Vittorio Giordani di Cazzano di Tramigna. Un mobiletto era stato fatto apposta per posarvi la radio. La cucina economica Aequator ci serviva per preparare il cibo e per riscaldare tutti e due i locali facendo passare il tubo dei fumi per la camera. Sull’acquaio di pietra non sono appesi secchi per l’acqua, ma c’è il rubinetto. Non esiste il contatore: libera acqua in libero…stato. Per fare il bagno ci si serve del mastello del bucato. Il simpatico bottegaio di Selva, Gaetano Cazzola, come dono di nozze ci aveva dato due vasi da notte in ceramica. Per il fornello a gas l’artista del ferro battuto Berto da Cogollo ha predisposto due solide mensole di ferro. La piastra di marmo da mettere sopra me l’ha fornita il marmista Bovo, che aveva il laboratorio dalle parti di Santo Stefano, vicino al Ponte Pietra, a Verona. Me l’ha indicato don Giuseppe Padovani, parroco di Selva, suo concittadino. Non mi è stato tanto agevole portare sottobraccio un rettangolo di marmo settanta per cinquanta, spessore due centimetri, da Santo Stefano a San Fermo, dove c’era la fermata più vicina della corriera. Avevo imparato dai montanari ad accettare di buon grado, quando non si può evitare, la fatica.

Nel 1952, per chiamare l’ostetrica, il Ligio prende in prestito una bicicletta dai forestali per correre a Selva. L’ostetrica arriva subito trasportata in motocicletta dal marito per portare alla luce la mia primogenita. “In casa dei galantomeni prima le done e dopo i omeni” mi dicono i compaesani. Nel Comune lavorano due levatrici: una nel fondo valle per intervenire nel capoluogo e a Giazza e una seconda, residente a San Bortolo, opera sul territorio montano di questa frazione e di Campofontana. In questo modo viene assicurato un intervento più immediato.

In seguito il telefono pubblico raggiunge Giazza. Viene collocato nel negozio di alimentari di Attilio Lucchi e appeso al muro nel retrobottega. L’inaugurazione si è svolta con la benedizione del parroco e la soddisfazione dei paesani che, dopo il servizio di autocorriera iniziato nel 1950, si sentono ora ancor meno isolati dal resto del mondo. Chi telefona parla ad alta voce, per essere sicuro di farsi sentire dall’altra parte del filo, gridando il suo messaggio anche alla gente che fa la spesa.

Nel 1954, per l’arrivo del secondogenito, non occorre che mandi un corriere in bicicletta. Una telefonata nella notte al posto pubblico di Selva avverte l’ostetrica, che accorre prontamente accompagnata in macchina dal medico condotto. E’ arrivata giusto in tempo.

D’estate lo zio monsignore viene a Giazza per le vacanze. Ogni sera dopo cena mia moglie ed io con i bambini saliamo per le scale interne al suo appartamento per augurargli la buona notte. Lui apre un cassetto della scrivania, prende un biscotto o una caramella per darli ai nostri figlioletti. Quando è solo con la sorella parla in cimbro. La sorella gli si rivolge dandogli del voi. Anche tra i coniugi anziani la moglie dà del voi al marito.

Nel settembre del 1952, per l’inaugurazione della cappellina, costruita vicino al rifugio Scalorbi al Passo Pelagatta, dedicata ai morti alpini, don Bepo aveva composto una poesia in cimbro, con relativa traduzione in italiano. Mi ha dato una copia scritta di suo pugno con una calligrafia perfetta. Me l’ha letta con voce chiara perché potessi ripeterla nella cerimonia alla quale lui non avrebbe potuto partecipare. Infatti non sarebbe stato in grado di camminare tra i mucchi di sassi del tracciato della vecchia strada militare, che dal Passo Pertica al Pelagatta non era ancora percorribile da automobili. E’ questa la poesia.

IZ KLJOUKLJA UN SOUNJARN UN PERGAN

Hearn, hoartar ditza galauta?

Z’ist iz kljouklja bo da steat ùz kirchlja’

‘un toatan sounjarn ‘un pergan;

iz bi koun in aljan:

Sait bouken!

Ditza kljouklja lautinje hukat in aljan:

Hearn, setar ditza kirchlja?

Z’ ist gamacht tze gadenkan

De toate Sounjarn ‘un pergan.

Un hen ‘z gamacht

De guate laute bo da hoarn hoach

De bere libe ‘un usarme Lante.

Ja, ja, kljouklja, laut, laut:

un dai galaita gheabe au funtze in himmal,

un sai a gapet ta der Guttar-Heare

ghebe daz evighe rast

un toate Sounjarn ‘un pergan,

un cike abar alje baigher

in deñ guatan hearn

bo da hen gabout gadenkan asou hupisch

de toate Sounjar ‘un pergan.

Ja, du kljouklja, laut laut:

un dai galauta snurre oubar alje de bipfilj

ta alje de steiljar inkoundan:

Ta da leban, ta da leban

usarne starche Sounjar ‘un pergan.

Du, kljouklja, laut laut

un dai galauta ghea abe pa-n aljan teldarn

un huke ubaralt:

Vorghezzat nicht, vorghezzat nicht

usarne guate Sounjar ‘un pergan

Un esan du, kljouklja, laut, laut nou mear hoach

un kut ta alje hukan:

Ta da leban de Sounjar ‘un pergan.

LA CAMPANINA DEGLI ALPINI

Signori, sentite questo scampanio?

E’ la campanina che sta sulla cappella

dei Morti Alpini;

essa vorrebbe dire a tutti:

Siate benvenuti!

Questa campanina suonando grida a tutti:

Signori, vedete questa cappellina?

E’ fatta per ricordare

i Morti Alpini:

E l’hanno fatta

quei buoni che hanno altamente scolpito

il vero amore della nostra patria

Sì, sì, o campanina, suona, suona

e il tuo suono salga fino al cielo,

e sia una preghiera perché il Buon Dio

conceda l’eterno riposo

ai Morti Alpini,

e faccia scendere ogni benedizione

sopra coloro

che hanno voluto ricordare così bene

i Morti Alpini.

Sì, tu campanina, suona suona:

e il tuo suono voli sopra tutte le cime

e queste vette ripetano:

Vivano, vivano

i nostri forti Alpini.

Tu, campanina, suona suona

e il tuo suono vada giù per tutte le valli

e ovunque gridi:

Non dimenticate, non dimenticate

i nostri buoni Alpini.

Ed ora tu, campanina, suona, suona ancor più alto

e invita tutti a gridare:

Evviva gli Alpini.

Capodanno…

A Capodanno il Sisto, nostro vicino di casa, è il primo che viene a farci gli auguri. E’ opinione diffusa che porti fortuna ricevere il primo augurio da un uomo o, meglio ancora, da un bambino. Le donne, prudenti, non si azzardavano ad uscire di casa tanto presto. M’è capitato un capodanno di trovarmi dopo la Messa nell’osteria di Stefano con le due giovani guardie forestali a brindare con la grappa. Ognuno voleva offrire un giro di bevute. Meno male che eravamo soltanto in tre. In altra occasione mi ero trovato a Verona con il Duca dela Pignata in più numerosa compagnia per il giro degli aperitivi nell’osteria nei pressi delle Arche Scaligere. Nessuna differenza di abitudini tra montagna e città. Identico il piacere di stare e bere insieme.

La domenica arriva il Sordo Marinelo con il suo carretto trainato dall’asino a vendere frutta e verdura. Si ferma vicino alla chiesa. Da Selva arriva il Piero scarparo a far concorrenza ad Alfio, il calzolaio locale. El Cassela, detto così perché va di paese in paese con una cassetta di legno appesa alle spalle a modo di zaino, la depone per terra e spalanca le porticine per rivelare la sua merce: aghi per cucire, rocchetti di filo, matasse di lana, bottoni e tante altre piccole cose che servono alle donne, che spesso pagano con uova o con i soldi ricavati dalla loro vendita. Era infatti usanza lasciare alla donna di casa la disponibilità delle uova per le piccole spese.

Scorcio della chiesa di Giazza e della casa Cappelletti visto dalla Sagaruan. Ceramica di Aulo Crisma

Altri venditori, un sarto ed un robivecchi …

Compariva qualche volta in bicicletta un pescivendolo che onestamente gridava: “L’era vivooo”. Non diceva però in quale epoca. Veniva dalle basse e vendeva pesci di fosso e qualche pezzo di “asià”.

Da Campofontana scendeva dalla strada dei Gauli el Cavra a vendere la carne di qualche bestia morta.

Da Cogollo proveniva un sarto da uomo, soprannominato “el Culeto”. Era molto cerimonioso e aveva uno strano modo di fare quando prendeva le misure, muovendosi avanti, indietro e attorno al cliente con ampi gesti delle braccia. Piero Poiana, il robivecchi, saliva da Sant’Andrea con un carrettino a due ruote sul quale caricava stracci e ferri arrugginiti. Era stato in Cirenaica, a Barce. Aveva lavorato nella fattoria di Draghicchio, il marito di mia cugina Olimpia.

Ma a Giazza ho visto funzionare per qualche tempo una piccola bottega di merceria condotta dal Cancia. Era un ometto piuttosto intraprendente. Aveva ricavato da un vecchio edificio in riva al torrente un teatrino con il palcoscenico e un minuscolo loggione. Sul palcoscenico era installato un pianino meccanico. Su di una parete bianca decorata con colorati grappoli d’uva c’era scritto “vietato il turpilochio”. Il pianino non ha mai suonato e nessuno ha mai ballato, nonostante la scritta probabilmente messa nella speranza di ottenere un nulla osta dall’autorità religiosa, ossia dall’arciprete. Sul tetto a terrazza aveva fatto mettere della terra.

Uno spettacolo inconsueto…

Una mattina d’inverno dalla finestra della cucina i miei bambini hanno assistito incuriositi alla macellazione del “mas-cio”, il maiale che, immobilizzato sull’acciottolato della Sagaruan, lanciava lancinanti strida all’aria fredda mentre la Tedesca si preoccupava di raccogliere fino all’ultima goccia il sangue che scaturiva dalla ferita mortale.

Il Mino dei Gauli…

Un giorno ho avuto bisogno di sostituire un vetro alla finestra della cucina. Ho chiamato il Mino dei Gauli. Sapeva fare di tutto, il falegname, il fabbro, il muratore, il cacciatore, il conciatore di pelli, il tornitore. Con un tornio a pedale fabbricava ciotole di acero, che servivano ai malghesi per scremare il latte messo nelle mastelle di legno. Dalla lama rotta di una falce ricavava coltelli che servivano alle donne per fare le tagliatelle. Per tagliare il mio vetro ha spezzato una vecchia lima e con una sporgenza acuminata di quella ha rigato la lastra.

L’Andrea…

L’Andrea Rozza, figlio del Silvio della segheria, ha utilizzato una vecchia moto per dotarla di verricello collegato al mozzo posteriore su cui avvolgere una funicella d’acciaio che tirava in alto sul prato una cassetta piena di letame appesa al filo della teleferica. Il fondo della cassetta si apriva quando la sporgente barra di legno che lo teneva chiuso batteva contro un palo conficcato nel terreno. Il palo veniva riposizionato sul prato per scaricare il letame ad altezze diverse. Questo ingegnoso sistema faceva risparmiare la fatica più grossa, che era quella di portare il letame con la gerla a spalle. L’ Andrea era chiamato a lavorare con il suo attrezzo non solo dai contadini, ma anche dalla Forestale per la sistemazione della frana dei Faggioni e altrove.

El Bepo Soto…

El Bepo Soto viveva di carità. Era aiutato da tutti. Appoggiato alla gruccia si spostava faticosamente anche nei paesi vicini. I poveri trovano sempre compassione ed aiuto. Un giorno era stato ricoverato all’ospedale di Tregnago. Ricordava inorridito il bagno che gli hanno fatto. Forse era stata la prima volta che veniva lavato totalmente.

L’assistenza sanitaria…

L’ospedale di Tregnago serviva la popolazione della valle e dei monti circostanti. Il bravo e stimato primario era aiutato da qualche giovane medico che faceva pratica, da due infermieri e da alcune suore. Vi si ricorreva soltanto in caso di bisogno estremo. Si andava più volentieri a Sprea, ad esporre i propri malanni al Prete di quella piccola periferica parrocchia, prestigioso botanico, conosciuto anche fuori dalla provincia di Verona. Prescriveva la cura a base di erbe e di comportamenti specifici. Al Silvino dei Gauli, che soffriva di insopportabili dolori alla schiena, aveva prescritto di mettere nel letto la scaldina con sulle braci delle bacche di cipresso e poi di infilarsi nudo sotto le coperte. E tutto questo si doveva fare più volte.

In ogni famiglia si sapeva come curare un forte raffreddore. Era sufficiente fare dei suffumigi con l’erba di “cativorà”, detta anche erba delle due Marie perché raccolta tra il 15 agosto, la Madonna Assunta, e l’8 settembre, la Immacolata Concezione. Messa via secca, durava da un anno all’altro. Se dopo avere inspirato i vapori ci si lava il viso con quell’acqua lasciata intiepidire e se al mattino la si trova cagliata, ossia rappresa, vuol dire che aveva fatto effetto: aveva allontanato la cattiva aria.

Per prendere le medicine si andava alla farmacia di Badia, dodici chilometri più in giù nella valle. Le gentilissime sorelle Allegri mi regalavano un cartoccetto di minuscoli e colorati bomboncini a forma di lenticchie per i miei bambini. Per farmi tagliare i capelli scendevo a Sant’Andrea dal sarto-barbiere. Qualcuno si faceva tagliare i capelli da Faustin, figlio del Nane dell’appalto, che usava una macchinetta da barbiere.

La mamma di Carlo Nordera mi ha raccontato che da ragazza andava su per la Val Fraselle e giù dal Passo Ristele fino a Recoaro a raccogliere un’erba buona per curare il mal di denti.

Mia moglie ed io avevamo fatto amicizia con il nostro medico condotto, che era anche pediatra e ci dava preziosi consigli per crescere sani i nostri bimbi.

Gli amici del GAO …

Eravamo diventati amici dei Gaoini Mario e Domenico Priante, proprietari del ristorante Torcoloti di Verona. Domenico ha tenuto a battesimo la nostra primogenita. Quando veniva a trovarci e restava a pranzo da noi e mia moglie aveva scuola il pomeriggio, si metteva all’acquaio a lavare i piatti. Quando andavamo a Verona nel loro ristorante il conto era sempre 0, 0, 0, tot. O. E’ morto ancora giovane. Un bassorilievo in bronzo ricorda sul muro della cappellina nella piazza di Giazza il suo amore per le nostre montagne.

Un’estate aveva portato a Giazza Antonino Votto, il direttore d’orchestra che era a Verona per la stagione lirica, affezionato cliente del suo ristorante.

La casa di Selva

La costruzione della casa…

Don Erminio, saputo che avevamo intenzione di costruirci una casa, ci ha fatto conoscere l’architetto Giacomello. A Giazza ci piaceva un terreno in Contrada di Sopra, oltre la baracca. Ma il proprietario non aveva alcuna intenzione di venderlo, così abbiamo cercato e trovato un’area libera a Selva, di proprietà dei fratelli Anderloni. L’architetto ha voluto vedere il posto su cui doveva sorgere la nostra abitazione prima di stendere il progetto, per meglio ambientarla. E’ stata collocata il più possibile lontano dalla strada. Il progettista è stato subito d’accordo sulla mia proposta di orientamento: la facciata non parallela alla strada, ma di sbieco, con un angolo rivolto a nord. Così il sole nel suo corso l’avrebbe colpita su tutte le facciate. L’architetto ci ha segnalato un impresario di Tregnago, del quale conosceva la perizia e l’onestà. Nel settembre del 1957 la costruzione era ultimata. Il Giulio dei Gonci con il suo camion ha povveduto al trasporto delle masserizie. Lasciavamo i due locali di Via Sagarua per trasferici nella nostra nuova e spaziosa dimora nel capoluogo del Comune. Selva è soltanto a sei chilometri a sud di Giazza, solo 188 metri di dislivello.

Non sono lontano dai miei amici cimbri. Il Nato della Ici, Fortunato dal Bosco, che era stato l’attendente del nostro direttore didattico Beniamino Tagliaro, capitano degli Alpini in Russia, veniva tutte le primavere a portarci un mazzo di asparagi selvatici. Il Ciuce ci ha regalato una pianta di felci raccolta a Revolto che vive tuttora nel nostro giardino. E Pierin Rozza mi ha portato una bottiglia con dentro una vipera viva. La farmacista mi ha fornito la formalina per la sua conservazione. Dopo qualche ora, quando volevo trasferirla attorcigliata ad un legnetto in un’altra bottiglia, era ancora viva.

E sempre vivo è stato il mio affetto per Giazza e non si è mai affievolita l’amicizia tra me e i miei vecchi alunni.

Category: Aulo Crisma e la rivista "inchiesta", Osservatorio comunità montane

Вот это видос советуем посмотреть:

https://www.youtube.com/watch?v=zEfjreHeJyM