Aulo Crisma: Dieci anni con i Cimbri/2

Giazza innevata (foto A. Stringher)

Diffondiamo dalla rivista “Cimbri/Tzimbar. Vita e cultura delle comunità cimbre”, n. 52, 2015 la seconda parte dell’articolo di Aulo Crisma: Dieci anni con i Cimbri. La prima parte è stata pubblicata su www.inchiestaonline.it il 6 aprile 2016 (rubrica “Osservatorio delle comunità montane”)

Sulla neve…

Con i miei amici coetanei Plinio e Adolfo detto “el Bolpe”, abitanti alla Ferrazza, e Battista, fratello di Primo, nello zaino una borraccia di acqua e vino, due panini imbottiti di lardo, le pinze e fil di ferro per aggiustare le probabili rotture delle cinghie di cuoio degli attacchi che non avevano resistito ai geli della steppa, sci e bastoni in spalla, mi incammino sulla mulattiera delle Gozze per salire sull’altopiano. E’ una splendida mattina di marzo dell’anno 1948. I miei scarponi pestano baldanzosi sulla neve gelata. Più in alto, quando abbandoniamo la mulattiera e infiliamo gli sci, mi accorgo che i compagni procedono spediti mentre io arranco impacciato. Finalmente arriviamo ai Parpari, come mi dicono i ragazzi. E’ la prima volta da quando sono arrivato nell’angusta valle di Giazza che salgo sulla montagna e posso spingere lo sguardo tutt’intorno all’infinito. Il bianco abbagliante della neve copre ogni monte. Il cielo terso dà un senso di pace. Su tutti i Lessini non vediamo anima viva. Sono pronto per cimentarmi nella prima discesa. Plinio, Adolfo e Battista vogliono vedere come me la cavo. Arrivo in fondo senza cadere. Mi raggiungono e si complimentano per la mia inattesa bravura. Forse il senso dell’equilibrio l’avevo acquistato fin da ragazzino correndo sui pattini a rotelle.

In seguito porto gli sci dal Bepi Roseta, il falegname fratello del Gussi, che con la pialla ne riduce la larghezza e rifà lo spigolo vivo. L’anno successivo sostituisco gli attacchi originali con altri più moderni. Non ho più da portarmi dietro le pinze e il fil di ferro. Le escursioni si fanno più impegnative. Salendo ancora per la mulattiera delle Gozze ai Parpari, sciamo tutto il giorno sul Tomba. Nel pomeriggio, i miei amici decidono di andare al Passo Malera per scendere poi nella Valle di Revolto. All’improvviso un fitto nebbione ci avvolge. La visibilità è nulla. In quelle condizioni non si può proseguire. I miei compagni sono tranquilli e mi rassicurano: la nebbia sparirà presto come presto è venuta. Dopo mezz’ora la nebbia sparisce e noi possiamo scendere, sci in spalla, per il ripido sentiero ghiacciato, che i ragazzi di Giazza riconoscono anche se sepolto da uno spesso strato di neve. Dal rifugio di Revolto possiamo sciare sulla strada innevata fino alla Buskangruabe.

Altre domeniche andavamo a sciare sui declivi di Campofontana, che raggiungevamo attraverso i Telderi e la Bocchetta delle Selle, salendo fino alla contrada Pagani. Il ritorno lo facevamo passando dai Gauli. E proprio da qui una volta, mi gettai in una spericolata lunga discesa libera giù per i ripidi prati su cui, per la scarsa luce, non distinguevo le ondulazioni del terreno. Per buona sorte l’ultimo dossetto mi fece volare in aria. La caduta nella soffice neve mi impedì di sbattere contro il muro della casa della mia collega in contrada Paradiso. La collega e suo zio Ambrogio avevano assistito inorriditi alla mia bravata.

Qualche pomeriggio per brevi sciate si andava sulle pendenze dei Telderi, vicino al camposanto. I ragazzi più spericolati della Ferrazza ritornavano a casa affrontando le fortissime pendenze dal cimitero fino alla riva del torrente.

Non era infrequente che la prima neve comparisse già ai primi di novembre e poi su quella cadesse dell’altra e dell’altra ancora per tutto l’inverno. I sei chilometri di strada per arrivare a Selva di Progno, il capoluogo del Comune, venivano aperti dal Cleto con il suo camion che trainava lo spartineve di legno sulle cui traverse si sedevano diversi uomini per appesantirlo. Una bevuta all’albergo Anderloni sarebbe stata la loro ricompensa. Il Cleto era uno dei carrettieri, una volta numerosi, di Giazza. L’unico però che avesse fatto il salto dal carro al camion.

Al Dossetto, dove dalla strada comunale si diparte quella che conduce in piazza, aveva inizio la pista ghiacciata percorsa dai ragazzini seduti sugli slittini fabbricati in casa. Dopo aver passato il ponte dovevano girare a sinistra per imboccare le strette curve della Sagarùan e attraversare il ponte degli Osti. Erano svelti a manovrare servendosi dei piedi protetti dalle sgalmare. I più ardimentosi si mettevano a pancia ingiù, con la testa pericolosamente in avanti. Le donne che dovevano camminare su quella strada scivolosa brontolavano imprecazioni all’indirizzo dei ragazzi.

Le osterie…

L’osteria del Tona, in piazza, dopo il primo locale d’ingresso dove l’ Almerina vendeva il pane ai pochi clienti, si passava in una vasta stanza riscaldata dal fuoco di un grande camino. Nelle lunghe serate invernali qui giocavano a carte anche le guardie forestali. E qui, talvolta, convenivano i giocatori di morra. E’ un gioco proibito dalla legge. Ma Giazza era lontana dalla legge. I suoi tutori più vicini erano a dodici chilometri, a Badia Calavena. Una distanza siderale nelle lunghe notti invernali In questa osteria era enrato una domenica prima delle elezioni politiche il senatore Giueppe Trabucchi di Verona. Rivolgendosi agli uomini che momentaneamente avevano interrotto il gioco alle carte domandò: “Per chi avete intenzione di votare?” El Bepo della Ferrazza ha risposto per tutti: “Noi votemo sempre i stessi. Forsi i ga magnà bastansa”.

La terza osteria di Giazza era quella di Stefano, un mite vecchietto, fratello del Sisto. Osteria con locanda, dietro la canonica, all’inizio della via Mercanti. Nella conduzione era aiutato dalla moglie Rosa e dalla sorella Mincola. Fra tutti e tre facevano duecentocinquant’anni. Si muovevano con molta calma nei poco illuminati locali eppure sapevano accontentare i clienti che, se avevano da trattare affari riservati, si ritiravano al piano superiore. Sul piccolo banco nella stanzetta d’ingresso faceva bella mostra di sé il caratello dell’amaro alpino. Sullo scaffale dietro erano allineate le misure da un quarto, mezzo e un litro e le bottiglie di grappa e di prugna.

Un amico di Vago era venuto a trovarmi. Alla sera si era rivolto a Stefano per pernottare.

“El speta un momento che vien la putela a compagnarlo in camara” ha detto Stefano.

Dopo un po’ si è presentata la “putela”, non una ragazza come s’aspettava il mio amico, ma una vecchietta curva e sdentata, putela perché non sposata.

Molti anni dopo in Baviera, a casa del figlio del professor Bruno Schweizer, incontrai l’anziana sua moglie, islandese. Aveva accompagnato il marito a Giazza per i suoi studi di glottologia nei primi anni Quaranta e con lui aveva pernottato nella locanda di Stefano. Ricordava ancora esterrefatta i… servizi igienici: un vaso da notte sulla finestra, tra i vetri e gli scuri. Camera con servizi annessi…

Attraverso la botola a fianco del banco Stefano era sceso un giorno nella sottostante cantina per travasare del vino bianco. Ne ha portato un quarto ai due avventori che lo avevano ordinato. Questi portano alle labbra il bicchiere. Al primo assaggio restano un po’ perplessi. Il secondo sorso lo trattengono in bocca per valutarlo meglio. Si guardano in faccia: non è vino, è vermut. Tacciono e lo pagano per vino. Sussurrano la faccenda agli altri avventori seduti nella saletta. Anche questi ordinano vino bianco e bevono vermut e lo pagano al prezzo del vino. La voce che Stefano vende vermut per vino si diffonde. L’osteria si riempie di gente che il vino non lo beveva neanche il giorno di Pasqua. Le donne di Contrada di Sopra in processione con bottiglie e pignattelle scendono a comperare il vino speciale. In quattro e quattr’otto la damigiana si svuota. Stefano e la Rosa non sanno spiegarsi quella vendita eccezionale. Il giorno seguente alcuni dei bevitori del vermut pagato così poco ritornano pentiti sul luogo del delitto a versare la differenza.

Il Gussi, verso mezzogiorno, lasciava la sua segheria e, per non fare torto a nessuno, faceva il giro delle tre osterie. In ognuna ordinava un quartino. Non andava nella quarta, aperta come CRAL, centro ricreativo, dalla locale Sezione dei combattenti e reduci in Contrada di Sopra in una grande baracca di legno. II Vittorio che aveva sposato la tedesca era conduttore e pure consumatore. Non so se il Gussi non vi andasse per non fare altra strada o per non raggiungere il litro, ritenendolo un po’ fuori misura come aperitivo.

Il Teto…

Presidente della Sezione era il Teto. Non si considerava montanaro, perché per lui montanari erano quelli di Campofontana, la frazione del Comune più alta della provincia. Eppure montanari nella Val d’Illasi erano già quelli di Tregnago, poco più di trecento metri sul livello del mare, per quelli che abitavano in pianura a Caldiero distante dodici chilometri. Per i tregnaghesi, montanari erano quelli di Badia Calavena, poco più in alto nella valle. Per questi erano montanari i prognati, gli abitanti di Selva di Progno, a sei chilometri di distanza. Ma il Teto, che viveva più su, non era montanaro. “Mi son de Giassa” diceva con orgoglio. Piccolo di statura, sempre con il mezzo toscano in bocca, busto proteso in avanti, come per una rigidità alla spina dorsale, e cappello in testa. Nei giorni di festa accendeva il sigaro intero. Era famoso per le sue storie incredibili. Mi hanno detto che di ritorno dall’Abissinia le sparava grosse sulla sua esperienza africana. Un giorno con i suoi compagni di lavoro si era seduto sopra un tronco a consumare la merenda. All’improvviso il tronco si era mosso facendo sobbalzare gli operai. Si erano seduti sopra un grosso serpente. Aveva un fratello soprannominato il Bulgar, che nella grande guerra era stato negli arditi. Di poche parole, con uno sguardo così mite, non potevi immaginare che fosse andato all’assalto con il pugnale tra i denti. Faceva il becchino. Nel giorno della commemorazione dei defunti, quando tutto il paese andava in processione a visitare i suoi cari, si metteva a lato del cancello del cimitero con il cappello in mano per ricevere qualche spicciolo.

Sul muro esterno del cimitero diciassette targhette di marmo e altrettanti abeti nel giardinetto davanti ricordano i soldati caduti nella guerra contro l’Austria. Giazza, paese nel quale tutti allora parlavano il “cimbro”, non ha avuto, a differenza delle altre frazioni dove l’antica lingua era scomparsa da tempo, neanche un disertore. Nei giazzarotti non ho mai ravvisato il benché minimo segno di estraneità alla nazione italiana. Il Mincolo del Nouc’ aveva un fratello nel cimitero di Redipuglia. L’ho scoperto nel corso di una gita organizzata dai Combattenti e Reduci di tutta la provincia di Verona. Seguendo l’ordine alfabetico nei grandi gradoni ho rintracciato la tomba del soldato Cappelletti Andrea. Il Mincolo non ha potuto trattenere una lacrima. “Vecchia patria sgangherata” era la sua esclamazione preferita. Che in quel momento non ha pronunciato. L’ha detta però quando, dopo tanti anni dalla fine della guerra, con gli altri ex combattenti, s’è recato a Selva a riscuotere all’ufficio postale l’assicurazione governativa.

“Togneto, queste lire non bastano a comperare cinque chili di fagioli secchi nella bottega del Cazzola. Vecchia patria …”

Il 4 novembre, festa nazionale, anche la scolaresca e gli insegnanti partecipano alla santa messa in suffragio dei caduti e al corteo che giunge fino al Parco della rimembranza, davanti al cimitero. Qui il maresciallo della Forestale invita il presidente a rendere gli onori con un minuto di raccoglimento. Il Teto china il capo guardando incerto di qua e di là per terra. Il maresciallo gli spiega che cosa deve fare. “Go capìo” gli dice il Teto che subito comanda: “Sessione atenti riposo”. Il minuto si era ridotto ad un secondo, ma il montanaro è rapido di pensiero.

Nella baracca, grazie agli utili derivanti dalla gestione del CRAL, il rancio è gratis per i reduci, i forestali e i maestri. E un litro di vino andrà alle famiglie che hanno perduto un congiunto in guerra.

Il Teto è riuscito ad ottenere dagli innumerevoli eredi sparsi lontano da Giazza, andandoli a scovare nei luoghi di residenza in Trentino, la vendita di una vasta area per costruirvi la colonia della Federazione di Verona dei combattenti e reduci. Se c’era da fare qualcosa per il paese non si tirava mai indietro. Ero andato a trovarlo quando era ricoverato all’ospedale di Tregnago. “Védelo , maestro. Mi starìa anca ben, ma go un sistema massa nervoso”.

El Giaio

Un altro capopopolo era il Giaio, Biagio Dal Bosco. Anche lui, come il Teto, aveva sposato una donna non di Giazza. Da giovane era stato guardia di finanza. Era un attivista sempre pronto a guidare gli operai a reclamare pane e lavoro nell’immediato dopoguerra presso l’autorità municipale. Con don Giuseppe Padovani, parroco di Selva, s’era portato a Verona dal prefetto ad esporre lo stato di indigenza della gente della montagna.

“Guardi me, parroco del capoluogo” disse il prete alzando il lembo della tonaca, “a due anni dalla fine della guerra sono costretto a portare pantaloni da soldato tedesco”.

Giaio era stato l’ultimo dei parrocchiani a vedere, nei pressi del passo Pertica, don Mercante vivo e tra i primi a organizzare la spedizione per il recupero della salma e il trasporto da Ala a Giazza attraverso la Val di Ronchi e quella di Revolto.

Prima di mettersi in cammino il Teto, su di un palco, ha voluto improvvisare un discorso, mezzo in cimbro e mezzo in italiano. Dopo un po’ il Giaio lo ha fermato:

“Kim abar ‘un da, da ta i keme au i. Sis- to nist ta iz laut lachat?” (Vieni giù da lì, che vengo su io. Non vedi che la gente ride?)

Al Berto, fratello del Giaio, nella spartizione dei beni di famiglia, era toccata una mucca. Il Berto l’aveva condotta da Giazza fino a Verona dai frati di Tombetta. Qui governava la sua bestia e la mungeva, ma dai frati non riceveva neppure una lira per il latte. Non trovandosi d’accordo con le regole comunitarie vigenti nel convento, si riprese la sua mucca e ritornò al paesello.

Anche Il Bòjolo, altro fratello del Giaio, aveva trascorso qualche giorno a lavorare nel convento. Ma la sera, saltato il muro in compagnia della sua amata fisarmonica, passava buona parte della notte ad allietare casuali compagnie. Un giorno, volendo recarsi ad Ala, salì su un treno che non vi faceva sosta. Senza preoccuparsi troppo, mentre il treno rallentava per affrontare una curva, prima buttò fuori lo strumento e poi saltò giù. Una volta, capitato per caso a Luserna, credeva di essere tornato a casa sentendo la gente parlare quasi come a Giazza.

El Bischuf

Bischuf, Vescovo, era il soprannome di Giuseppe Petterlini, papà del mio scolaro Arturo, a sua volta chiamato Vescoveto. In tempo di guerra erano arrivati a Giazza da Verona alcuni fascisti per far propaganda parlando ai paesani radunati in piazza.

“Grande sarà la vittoria” disse tra l’altro l’oratore.

“L’è magra la Vitoria” replicò una voce tra gli astanti.

I fascisti volevano portare via il Bischup, autore dell’improvvida uscita. Ci volle un bel po’ a convincerli che il Vescovo si riferiva a sua moglie, di nome Vittoria, donna minuta e gracilina con la pelle attaccata alle ossa.

L’Ambrosio…

A differenza del Teto, non era affatto nervoso l’ Ambrosio Luco, il papà di Primo e di Battista. Un altro figlio era morto in un incidente sul lavoro da boscaiolo. Stava mettendo la legna sulla teleferica per farla scendere a valle. Il filo si era rotto e lo aveva sferzato violentemente facendolo precipitare dalla rupe. L’Ambrosio era chiamato per consigli negli affari, per fare i salassi ai vitelli, per suggerire rimedi per le mucche ammalate. Parlava lentamente, con voce monotona, ed era ascoltato con molta attenzione. “San Cristoforo Colombo” era la sua unica e moderata espressione di meraviglia o di rammarico. Tanta era la stima che lo circondava che un mio scolaretto un giorno mi aveva detto che Cristoforo Colombo era un santo. L’ aveva proclamato l’Ambrosio.

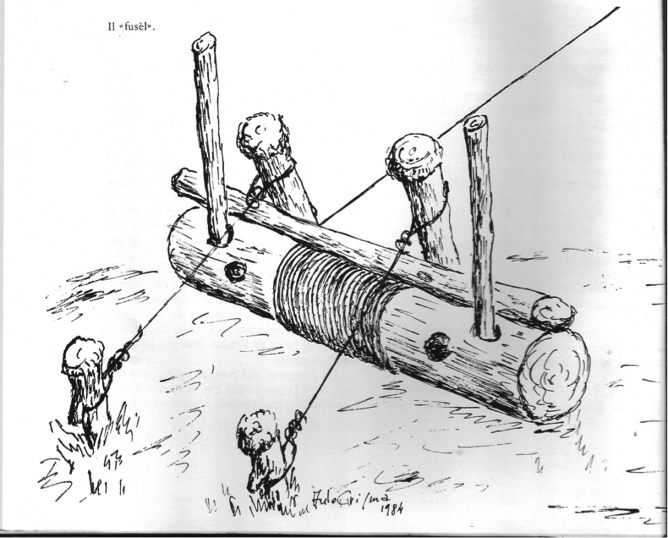

Boscaioli che tendono il filo della teleferica

I boscaioli…

Già il giorno dell’arrivo avevo notato camminando nei pressi del paese qualcosa che attraversando la valle da un versante all’altro scendeva velocemente sibilando per finire la corsa sbattendo fragorosamente contro un muro di fascine. Quel qualcosa, che da lontano ai miei occhi inesperti sembrava un grande uccellaccio, in realtà era formato da fascine di legna. Prima ancora di mettere piede nella piazza avevo visto un segno del lavoro allora più praticato, quello del boscaiolo.

I fianchi dei monti, da una parte e dall’altra della valle, sopra la fascia dei prati, sono occupati dai boschi di ceduo appartenenti a diverse famiglie del paese. Prima di tagliare la legna si deve avvertire la Forestale. Non c’è nessuna burocrazia che richieda domande scritte o riempimenti di moduli. Se dal precedente taglio sono trascorsi tutti gli anni previsti dal regolamento il permesso viene accordato oralmente. E’ sottinteso che il taglio va fatto nel periodo in cui le piante non sono in vegetazione. E non occorre che le guardie raccomandino ai padroni di lasciare in vita le matricine. E’ nel loro interesse favorire la riformazione del bosco. La legna va tagliata con la luna vecchia, luna calante. Brucerà bene anche se non ancora stagionata. Pail un ronkau, scure e roncone sono gli attrezzi che servono. Vanno benissimo se sono quelli fabbricati dal Fabbris nella sua fucina in Sagaruan. I segoni sarebbero inutili, poiché non s’è dato tempo alle piante di crescere abbastanza grosse.

Tutti i boschi intorno a Giazza sono situati in luoghi impervi. Per far scendere la legna non c’è altro sistema che quello della teleferica. A spalle si portano in alto i carichi dei rampini e il filo portante dello spessore più adatto secondo la distanza da superare e il peso da sopportare. Un capo del filo viene fissato ad un albero o ad una ceppaia, oppure a una rupe. Poi si srotola fino alla stazione d’arrivo dove si predispone il “fusel”, un grosso cilindro di legno che alle estremità ha dei larghi fori, trattenuto da due grossi pali inclinati conficcati nel terreno. Al “fusel”, facendolo ruotare per mezzo di leve infilate nei fori, viene attorcigliato l’altro capo del filo che viene tirato alla giusta tensione, in modo tale che la legna non giunga con troppa velocità ma anche che non resti insaccata per strada. Prima di iniziare la filatura della legna si unge il filo con grasso di maiale avvolto negli stracci sospinto da un carico di fascine legate ad un rampino di legno.

I boscaioli fanno a gara a chi lega più fascine con le strope, i flessibili virgulti, che intorcono con svelta destrezza. A mezzogiorno poche fette di polenta abbrustolita sulle braci di un fuocherello di sterpi, accompagnate da qualche fetta di salame o un pezzo di formaggio sono il loro pasto. Tutta la legna viene avvicinata alla teleferica. Fascine e stanghe appese ai rampini scendono veloci sul filo. All’arrivo un boscaiolo pronto le stacca prima che altre giungano a sovrapporsi. Fascine e stanghe vengono accatastate separatamente. Le fascine formano una specie di baita con due spioventi. In Val Fraselle, per far scendere la legna dai boschi sottostanti la Lobbia fino alla strada occorrono più teleferiche. E’ qui che si vede la bravura degli uomini che si muovono, come se fossero comandati da un direttore d’orchestra, a staccare la legna da un filo per riappenderla al successivo e così via fino all’ultimo senza perdere una battuta. In ogni squadra di boscaioli c’era sempre uno abilissimo a saldare il filo che si era rotto. L’interruzione della filatura poteva protrarsi anche per parecchie ore se le stazioni di partenza e di arrivo della teleferica erano distanti, specialmente tra i versanti opposti della valle, con in mezzo un corso d’acqua. Era necessario riavvicinare i due capi, limarli a fetta di salame molto di sbieco, farli combaciare e legarli con filo di ottone, cospargerli di borace e metterli sulle braci di un focherello precedentemente acceso, ravvivate con la “supia”, il soffietto a bocca. Infine con la lima si eliminavano eventuali asperità.

Da Val Fraselle scendevano sulle vecchie spalle di povere donne fasci di legna secca racimolata nei boschi demaniali.

In qualche notte d’inverno illuminata dalla luna si sentiva proveniente da lontano, dalla parte delle Gozze, un rumore di colpi scanditi. Boscaioli insonni? Il paese era addormentato. Dormivano pure le guardie. Di giorno la segheria che il maestro Fabbris aveva installato nel locale della centralina elettrica tagliava giovani tronchi di faggio. Sarebbero diventati zoccoli.

I boscaioli avevano una perfetta conoscenza dei vari legni che venivano utilizzati secondo le loro proprietà. Per il manico della scure preferivano adoperare l’acero invece del faggio, perché, meno rigido, assorbe meglio i colpi. Il faggio, con le fibre più compatte, trasmette alle mani vibrazioni più secche.

Per costruire un rastrello adoperavano ahòrn (acero) per la paletta leggera e resistente, meile-peir (sorba) per gli archetti, héisal (nocciolo) o eisch (frassino) per il manico, kornàl (corniolo) per i denti.

Aspe (alberella o tremula, àlbara) va pure bene per il manico del rastrello e, per la sua leggerezza, per il silòn (manico per falce). Sono resistenti e leggeri anche i siloni fatti con la linte (tiglio). Il legno di jal (avorniello o citiso), l’égano va bene come palo per recinzioni e per costruire carriole per il letame.

De pùache (il faggio) occorre s’cioparlo, ossia aprirlo prima della luna di agosto perché non diventi broto (la fibra perde elasticità; la legna brota non è buona neanche da ardere). Quando non erano ancora in uso i secchi di zinco in ogni casa pendevano sull’acquaio de tzikilj, i secchi di faggio, nei quali l’acqua si conservava sana e senza odori. I rametti di saneibar (ginepro) legati in forma di fascinetta servono per pulire la canna fumaria. Il fumo del ginepro profumava i pannolini del bambino con lo scopo di far scomparire la rioma. Era così chiamata l’espressione dei bambini in fasce durante il sonno quando atteggiavano la bocca al sorriso o a qualche altra smorfia. Oltre al fumo del ginepro che allontanava misteriosi influssi degli spiriti sui bimbi, le madri usavano la polvere del legno prodotta dai tarli per far passare l’arrossamento provocato dall’orina sulla pelle delicata dei poppanti.

Il legno, prezioso compagno del montanaro, gli offre il primo giaciglio, la culla, e l’ultimo, la bara. Ed è presente in tutta la sua vita fornendogli svariati impieghi nella casa, nel lavoro, nel riscaldamento, per cucinare i pasti… Ed ancora compare in vivaci espressioni quando il padre può dire del suo robusto bambino: herte asbìa an kornàl, forte come un corniolo. Si dice tzaun-steke, bastone da siepe, a chi non capisce proprio niente. Ho sentito dire: “anche da una brutta soca può venir fuori una bella stropa”. Era il complimento rivolto ad un padre per la sua bella figlia. Soca è la ceppaia e stropa il virgulto. In cimbro suonerebbe così: Anka ‘un an lepischan stouk mougat ken auzzar a schuana bide.

El fusel

Contadini e mandriani

I prati sono stati ricavati a spese dei boschi sui fianchi della montagna con un duro lavoro iniziato dai coloni cimbri qui giunti sul finire del XIII secolo. E ancora oggi non è per nulla agevole coltivare l’erba sui terreni, quasi tutti in forte pendenza. E’ bravo il Piereto Molinaro a stare in piedi con la falce in pugno sul ripido pendio sotto al Dossetto. Se l’erba raccolta nei due tagli stagionali può essere sufficiente per una, due o tre mucche possedute da diverse famiglie, non basta per alimentare mandrie di trenta e più capi di bestiame. Perciò i loro proprietari, dopo il pascolo estivo sui Lessini, le trattengono nelle stalle di Giazza e delle varie contrade soltanto per il periodo precedente alla discesa alle basse, alla pianura, dove sverneranno. Riprenderanno a mangiare il fieno di casa nel tempo che intercorre tra il ritorno dal piano e la ripartenza per gli alti pascoli alla fine di maggio. Le giovani vitelle vengono fatte uscire dalle stalle per brevi periodi alcuni giorni prima del trasferimento perché facciano gamba. Corrono e saltano per il prato come sfrenate scolarette in ricreazione.

Il Togneto e suo fratello Ambrogio non sono più giovani. Abitano al Joas. Il primo è invalido della prima guerra mondiale. Il secondo era stato deportato in Germania nell’ultima guerra. Per i lavori pesanti si avvalgono dell’aiuto di Marino dei Prolunghi e di Marino della Cancellata, due robusti giovanotti. Tutti vanno volentieri a giornata dai Pùtela (così sono soprannominati), anche le resteline, le rastrelline, nel tempo della fienagione, perché la cucina dell’Albina, la donna della famiglia, è ottima e abbondante. Per attenuare la fatica del trasporto del letame dalla concimaia fino in alto sul prato, i due lavoratori si sono serviti di una lunga e resistente funicella passante per una carrucola piantata a terra alla sommità del percorso, con le estremità legate alla vita di ciascuno. Quello che scendeva dopo aver scaricato la sua gerla tirava l’altro aiutandolo così a salire con la gerla piena. Dopo una giornata su e giù per il prato in forte pendenza a trasportare il letame con la gerla sulla schiena, all’ora di cena, nonostante la carrucola, non manca di certo l’appetito. Le fette di polenta intinte nel saporito ‘poceto’ spariscono veloci. Marino dei Prolunghi con la forchetta se le passa davanti alla bocca e le introduce a marcia indietro.

Anche per il taglio dell’erba i Pùtela hanno bisogno di manodopera, tanto per falciarla, a mano, perché non ci sono ancora le motofalciatrici, quanto per lavorarla e rastrellarla. La falciatura comincia alle prime luci dell’alba. Fin da lontano si sente il rumore prodotto dalla falce che recide gli steli umidi di rugiada. Ad intervalli regolari il falciatore capovolge l’attrezzo e passa la cote sulla lama producendo un rumore diverso. In quei pochi momenti può raddrizzarsi e concedere anche alla schiena un attimo di sosta. L’erba falciata viene distesa e rivoltata più volte durante la giornata per asciugarla bene. Alla sera, se non è ancora secca, viene ammucchiata in piccoli mucchi perché non si inumidisca con la guazza della notte. Viene sparsa di nuovo il giorno seguente e voltata e rivoltata. Non è infrequente l’arrivo improvviso del temporale. Se i nuvoloni neri si avvicinano da est, sono visti prima dagli uomini dei Parlatoni, la contrada che è sul versante opposto della valle, e gridano l’allarme. Non sempre si fa in tempo a riammucchiare tutto il fieno. Le avverse condizioni meteorologiche, talvolta fanno protrarre il lavoro per molti giorni. Ma i montanari, abituati a sopportare fatiche e sacrifici, non si arrabbiano. Però sono sempre contenti quando possono tirare giù dal prato, sul quale non è rimasto neanche un filo d’erba, la grande slitta carica dl fieno asciutto e profumato e distenderlo nel fienile. Il trasporto del fieno raccolto nei piccoli appezzamenti sotto la strada, giù verso il letto del torrente, bisogna farlo insaccandolo nelle lenzuola di iuta e caricandolo sulle spalle, oppure distendendolo a mannelli sulla gherte, una lunga sottile verga di frassino, che poi viene impugnata alle estremità per richiuderla ad arco e issarla dietro la nuca. Quest’ultimo sistema, molto pratico ma che richiede abilità, viene usato per brevi tragitti. Se uno ha prurito al naso deve tenerselo, perché non può staccare le mani dalla verga. Ho provato anch’io a issarmi la gherte dietro la testa, subito beffato dalla mia spavalda inesperienza.

Il latte delle vacche del Joas viene lavorato, con quello che proviene dalle altre contrade vicine, alla casara del Reć. Ogni casaro, a turno e secondo la quantità conferita, lavora il latte di tutti. Il mandriano usa il siero del latte che rimane dopo aver fatto burro, formaggio e ricotta per alimentare i maiali. I Lucchi della Ferrazza portano i secchi del latte, appesi alle estremità dell’arcuccio di legno posato sulla spalla, alla casara degli Osti. Sopra il latte galleggia capovolta una larga ciotola di acero che ne impedisce il trabocco. Nella contrada Bosco ci sono altri allevatori. La mandria più numerosa ce l’ha il Pufilja, che, come altri malghesi, il lunedì va a Verona per aggiornarsi sui prezzi del burro e del formaggio e concludere affari.

Chi ha la possibilità di allevare un maiale, macellandolo si procura una bella scorta di alimenti per tutto l’inverno e oltre. Il giorno della macellazione è quasi un giorno di festa, e di vacanza per gli scolari della famiglia. L’assenza da scuola è naturalmente giustificata.

Mandriano che porta il latte al bait

Minkal un saine baip

Quanto fosse ritenuta importante una mucca per l’economia della famiglia lo sottolinea il fatto raccontatomi da Rosa Dal Bosco della Buscangrùabe.

Minkal un saine baip

In Mincal ist gakeart ime lante pitan kuan.

Saine baip, benje si hat gasest ken de kue, si ist kangat inkeigan in saine man

un si hat gasest ch’er buat.

– Ba het-ar Mincal ch’er buat?

– Sbaigat. I pi gabest kame dotor. Er hat kout che i pi sìack un i han iz leban kourtz.

De baip hat kout: – Eh, maledetto! Er epar gamast vangan an kiouf!

I han gakiobat che ist toat a kua.

Mincolo e sua moglie

Il Mincolo ritornava dalle basse con le vacche.

Sua moglie, quando ha visto venire le vacche, è andata incontro al suo uomo

e ha visto che piangeva.

– Che cosa avete Mincolo che piangete?

– Tacete. Sono stato dal dottore. Lui ha detto che sono ammalato e che ho la vita breve.

La moglie ha detto: – Eh, Maledetto! Mi avete fatto prendere uno spavento!

Ho creduto che fosse morta una vacca.

Il falso frate

Quest’altro fatto me l’ha raccontato il mio amico Vittorio Giordani, di Cazzano di Tramigna.

Un’estate nei primi anni Trenta l’afta epizootica infieriva sui Lessini decimando il bestiame. Nella valle del Tramigna, a Costeggiola, viveva il Lao, un povero diavolo che non sapeva come sfamare la numerosa prole. Aveva sentito che a Soave era morto un giovane che doveva diventare fraticello. Si rivolse alla madre e la convinse a dargli il saio del figlio perché doveva farsi frate e il convento povero quanto lui non era in grado di provvedere alla sua vestizione.

Entrò in un boschetto poveramente vestito da cristiano e ne uscì pulitamente vestito da religioso. Munito di secchiello e aspersorio salì sui Lessini e incominciò a visitare le malghe e a benedire a destra e a manca borbottando delle frasi incomprensibili che avevano l’aria di misteriose preghiere. Alle chiare parole finali “le vache” i malghesi cadevano in ginocchio facendosi devotamente il segno di croce. E al frate donavano del burro o del formaggio.

Un bel giorno la moria degli animali cessò. Il Lao continuò la sua peregrinazione sull’altopiano. I mandriani erano diventati così generosi che gli occorse un carro per trasportare il burro e il formaggio che gli venivano regalati. Sempre vestito da frate gli capitò di passare da San Francesco, frazione di Roveré. Una donna lo fermò e gli chiese di essere confessata. Probabilmente non voleva raccontare i suoi peccati al parroco del paese. Il frate si schermì farfugliando. Alle insistenze della donna aggiunse che non poteva confessarla. Al massimo poteva darle una benedizione come quelle che dava alle vacche. La donna si sentì offesa e volle sapere quale fosse il suo convento. Ottenne una risposta biascicata e le parve di capire che il convento era quello di San Bernardino. Alla prima occasione che ebbe di recarsi a Verona andò al convento di San Bernardino e chiese se avevano un loro confratello che andava alla questua sulla Lessinia. Non avevano alcun frate in giro per la montagna. La donna non si diede pace. Avvertì i carabinieri che un frate dall’aria sospetta circolava per le malghe. Il povero Lao venne arrestato e condotto in giudizio. Alla domanda del pretore se si era spacciato come frate di San Bernardino rispose che non aveva mai detto di essere di quel convento.

“E allora qual è il vostro convento?”

“El me convento l’è quel de la me Albina” rispose masticando le parole.

“E chi è questa Albina ?” soggiunse il pretore.

“L’è la me dona”.

Assisteva alle udienze una folla di curiosi, divertita dalla singolarità del caso e dalle amenità che ne uscivano. I numerosi testimoni, i malghesi, per nulla pentiti di avere beneficato un frate che non era un frate vero, non avevano nulla contro di lui. Vero o falso che fosse, le vacche ad un certo momento non furono più colpite dall’afta.

Secondo la versione del mio informatore risulta che il Lao di Costeggiola venne assolto.

Chi non mandò giù l’assoluzione fu la donna di San Francesco di Roverè.

Vazzan de pergan…

Vazzan de pergan, caricare le montagne. Dalla fine di maggio fino a San Michele le vacche venivano trasferite a pascolare nelle malghe dei Lessini, che una volta erano tante quanti i giorni di un anno bisestile, mi precisa il mio scolaro Rino Lucchi, figlio di malghese. C’erano alcune malghe grandi, come Lagoboar, di 200 paghe, Campolevà di Sopra di 100, Porcarina, con il baito più antico, soltanto di 44, frequentate dai mandriani di Giazza, che andavano anche alle Scorteghere e a Malera. L’affitto delle malghe veniva pagato al proprietario in base al numero delle paghe calcolate così:

una paga uana kua una vacca

mezza paga a giunke kua una manza

un quarto di paga a kelplja un vitellino

due paghe a rousch un cavallo

Occorrevano cinque pecore per fare una paga. Ma nessuno le accettava perché dove orinano le pecore le vacche non mangiano l’erba. E se le pecore mangiavano l’erba più grassa cresciuta accanto alle “buasse” si gonfiavano e potevano anche morire. Branchi di sole pecore pascolavano sotto Cima Posta e nell’alta Val Fraselle.

Quando le vacche avevano il “morbio” (non stavano bene) si provvedeva a fare il salasso. In ogni malga c’era sempre qualcuno a saperlo fare. Non chiamavano i veterinari.

A Giazza, in tempo di guerra e di estremo bisogno, in qualche famiglia, con la scusa di alleggerire la pressione del sangue, magari dell’unica mucca che avevano in stalla, raccoglievano il sangue del salasso, lo lasciavano cagliare e lo mettevano in padella con un po’ di burro e di cipolla per mangiarlo con la polenta.

Il 29 giugno, festa di San Pietro, era importantissimo nella vita delle malghe. In quel giorno tutte le manze venivano radunate vicino al baito e tutti i soci verificavano se qualcuna aveva perso anche un solo dente. In quel caso non era più considerata “a giunke kua”, una giovane mucca, e la paga diventava intera.

I proprietari di pochi capi di bestiame li affidavano ad un malghese, che li avrebbe accuditi per tutto il periodo del soggiorno in montagna.

Nel giorno di San Pietro, il 29 giugno, oltre a guardare nella bocca delle manze, si procedeva a misurare la quantità del latte. Il giorno della sagra della Podesteria si ripeteva tale controllo. Poi veniva fatta la media tra le due misure. In questo modo veniva calcolata l’intera produzione stagionale.

L’ alpeggio non sempre si svolgeva in condizioni meteorologiche favorevoli. Se la siccità si protraeva a lungo, i pascoli inaridivano e le vacche non trovavano foraggio sufficiente e la produzione del latte diminuiva. Le pozze dell’ abbeveraggio restavano senz’acqua. Non mancavano bufere di neve in pieno agosto. Se la stagione era andata male, se il latte prodotto non bastava neanche a pagare l’affitto della malga, non c’erano assicurazioni o contributi pubblici. I mandriani non si abbattevano e contando sulle proprie forze cercavano di superare le difficoltà.

Una volta il Bajarde aveva condotto al pascolo estivo a Campolevà di Sopra anche le vacche del Sordo dei Gauli, zio dell’Angi dei Fiorentini. Ritornato a Giazza a fine stagione si era lamentato con l’Angi che le sue bestie non erano state ubbidienti. L’Angi, meravigliato, ha voluto sapere come il Baiarde impartiva gli ordini. “Come al solito, in dialeto” disse il Bajarde. A questa risposta Angi soggiunse: “Per forza non ti davano ascolto. Mio zio si rivolge loro sempre in cimbro”. Il Sordo era diventato sordo prima di poter imparare il dialetto veronese. Conoscendo solo il cimbro poteva confessarsi soltanto da Don Bepo, monsignor Cappelletti, quando ritornava alla sua Giazza per le vacanze estive.

Don Bepo…

Don Bepo, così veniva semplicemente chiamato monsignor Giuseppe Cappelletti, insigne professore di matematica nel seminario diocesano di Verona, nel liceo vescovile e all’Istituto Campostrini, cameriere segreto del papa, membro di accademie italiane ed estere. Alla fine dell’anno scolastico ritornava felice alla sua terra tra i compaesani con i quali amava parlare in cimbro. Oltre a testi di matematica aveva pubblicato un Cenno storico sui Tredici Comuni della Lessinia e con il glottologo bavarese Bruno Schweizer una grammatica con vocabolarietto dell’antica lingua tedesca, il taucias garёida. Ogni pomeriggio alle cinque in punto usciva dalla sua abitazione posta in prossimità della chiesa per l’abituale passeggiata. Le donne delle contrade fiduciose nelle sue capacità taumaturgiche lo invitavano a impartire benedizioni per allontanare le talpe dall’orto, per impedire al falco di ghermire i pulcini e alla volpe di rubare le galline. Don Bepo faceva osservare che gli animali sono creature di Dio e tutte hanno diritto di vivere. La Margherita della Ferrazza

si era rivolta a lui: “Gutar Heare, don Bepo. Disa nast in vucks ha par gavrezzat alje de henje ime kuvilja ta i han vorghezzat tze spearan”. E lui: “Daz ist de gheltar, ta du hast nist gatziegat in hals in eiparuaz pa dai man benje er ist gabest nau in leban”. (Signore Iddio, don Bepo. Questa notte, la volpe mi ha scannato tutte le galline nel covoletto che ho dimenticato di chiudere”. “Questa è la ricompensa poi che non hai tirato il collo a qualcuna per il tuo uomo quando era ancora in vita”.

Il Nane dell’appalto mi ha assicurato che dopo una benedizione di don Bepo le talpe, invece di andare nell’orto del vicino, si erano trasferite in un terreno incolto.

Don Bepo celebrava la Messa molto in fretta e anche le sue prediche erano estremamente brevi. Gli si attribuiva questo motto: prediche curte e paparele longhe. Le paparele erano le tagliatelle fatte in casa con farina e uova, ottime nel brodo, con cui costituivano il piatto principe di un pranzo di festa. E ogni anno le mangiava nella canonica di Selva il 15 agosto invitato dal parroco don Padovani per celebrare la Festa dell’ Assunta protettrice del paese. Vi si recava vestito da monsignore, la tonaca e la fascia rosse come quelle di un vescovo. Ritornava a casa senza dimenticare di portare una fetta di fogassa alla sorella Caterina, nonna della mia collega.

Sede della stazione forestale di Giazza (Foto A. Stringher)

I forestali…

La presenza delle guardie forestali a Giazza era dovuta all’esistenza della foresta demaniale che sconfinava nelle province adiacenti di Vicenza e di Trento. L’ufficio e gli appartamenti del comandante e delle guardie occupavano un grande edificio costruito sul limitare della piazza vicino alla cascata. Alcune decine di operai erano occupati stagionalmente nei lavori di pulizia, di rimboschimento, di riparazione e costruzione di briglie nei torrenti e nei vaj’, di ripristino di tratti della strada danneggiati dagli eventi atmosferici. La maggior parte della manodopera proveniva da Giazza e dagli altri paesi del Comune. Molti abitanti di Giazza potevano mantenere la propria famiglia grazie alla Forestale.

Quando arrivai a Giazza comandava la stazione il brigadiere Peretti. Aveva prestato servizio in Istria, e ricordava l’ospitalità degli istriani. In Istria era stata anche la guardia Verlini nativo di Caprino Veronese, che aveva sposato una mia concittadina che a Parenzo abitava a pochi passi da casa mia. Che combinazione: due parenzani si ritrovano nel più sperduto paese della provincia di Verona.

La gentilissima moglie del comandante Costiniero aveva regalato a mia moglie e a me una bottiglia di terracotta piena di vov e la ricetta per fare il dolce liquore, ottimo ricostituente. Conservo ancora la ricetta scritta a macchina insieme con la ricetta del curaҫao su carta riso, quella che una volta si usava per le copie dattiloscritte e che ora è ingiallita dal tempo.

Molti giovani forestali di stanza a Giazza si sono sposati con ragazze del posto, che erano sempre tra le più carine. Poi erano stati trasferiti perché, secondo il regolamento, non potevano rimanere dove avevano acquisito parentele. La stazione aveva in dotazione alcune vecchie biciclette, che non venivano adoperate per il servizio in foresta, ma soltanto per gli spostamenti giù nella valle. Una bicicletta la prestavano anche a me quando dovevo recarmi alle riunioni degli insegnanti convocati a Tregnago all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico dal direttore didattico. Un comandante anziano, agli ultimi anni della carriera, per la ricorrenza di San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali, invitava i maestri della zona e i parroci di Giazza e di Selva al rifugio Scalorbi per un pranzo conviviale. Gli piaceva ancora fare un giro di valzer o di mazurca su in baracca, dove il Gigi e l’Assunta al rientro dalla Svizzera dopo anni di lavoro, avevano rilevato la conduzione del Circolo dei Combattenti e Reduci. Il maresciallo era solito accomiatarsi con questa domanda rivolta ai gestori: “Abbiamo bevuto tutto quello che abbiamo pagato?” E poi, rivolgendosi alla guardia che solitamente lo accompagnava, un pezzo d’uomo, in tono di comando gli diceva: “Cavalli, attaccati a me!” appoggiandosi al suo forte braccio. Cavalli era il cognome della guardia.

Un altro maresciallo, appassionato come me di fotografia, veniva a trovarmi portando un fiasco di vino alla sera, quando mia moglie e i bambini erano a letto e la cucina poteva trasformarsi in camera oscura, per fare esperimenti di stampa servendoci di un proiettore per filmine come ingranditore. Durante la guerra era stato prigioniero degli inglesi nel Kenia.

Le ricette dei forestali

Category: Aulo Crisma e la rivista "inchiesta", Osservatorio comunità montane