Umberto Romagnoli: La transazione infinita verso la flessibilità “buona”

La transizione infinita verso la flessibilità “buona

La transizione infinita verso la flessibilità “buona

1. La svolta

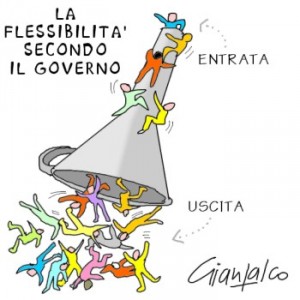

Flessibilità equivale a duttilità/cedevolezza/precarietà. Pertanto, quando il legislatore manifesta un accentuato favor verso gli opposti della triade “inderogabilità/rigidità/fissità”, in un paese di civil law è naturale che il giurista del lavoro viva la vicenda non tanto come l’esortazione ad inoltrarsi in un territorio inesplorato quanto piuttosto come la spoliazione del suo patrimonio di sapere. Egli presagisce che, nell’ampia misura in cui la forza delle cose, la necessità empirica, l’imprevedibilità si sostituiscono alla razionalità della coerenza sistemica, quel territorio sarà colonizzato da professionisti della tecnica giuridica consenzienti, direbbe Stefano Rodotà (2013, p. 67), alla «riduzione della regola a una delle tante merci acquistabili sul mercato».

Non che l’interprete fosse stato educato a pensare il diritto del lavoro come un’entità autoreferenziale. Tuttavia, per quanto si fosse affezionato all’idea che bisognasse trattarlo come creta nelle mani dello scultore, non dubitava che esistesse una soglia critica invalicabile. Per questo, non può non essere impressionato dal sostegno dato da un disinibito legislatore alla sollecitazione che il diritto del lavoro riceve da una realtà in continuo movimento ad affinare la sua attitudine omeostatica per poterne seguire le dinamiche in ogni momento e circostanza. Il suo sconcerto è causato dalla consapevolezza che – in una società, secondo Zygmunt Bauman, “liquida” e, secondo altri, “dell’incertezza” o “del rischio” – l’allontanarsi del diritto del lavoro dalle coordinate che ne hanno determinato la struttura, e gli hanno consentito di sviluppare la sua logica all’interno di un quadro di valori condivisi, lo priverebbe della sua vocazione ordinatrice.

Vero è che ancora di recente il legislatore ha richiamato i principi generali che regolano la materia del lavoro. Chissà se faceva sul serio. Ad ogni modo, la sua credibilità è svanita dopo l’entrata in vigore dell’art. 8 della legge 148 del 2011. Ivi è previsto che la contrattazione collettiva aziendale o territorialmente circoscrivibile ad libitum (“contrattazione di prossimità” è leziosamente definita) possa derogare in peius sia a gran parte della legislazione del lavoro, con conseguente caduta del predicato della sua inderogabilità, sia ai contratti nazionali di categoria, alleggeriti così della storica funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del settore e di soddisfare l’istanza egualitaria per cui a lavoro eguale deve poter corrispondere un eguale corredo di diritti, a cominciare da quello retributivo.

Insomma, la flessibilità è un prodotto della modernizzazione – la seconda o la terza, non so bene: ne ho perso il conto – che riporta paradossalmente il diritto del lavoro alla sua preistoria, ossia ai primordi del capitalismo manifatturiero durante la lunghissima fase di uscita dall’età pre-industriale che vide decomporsi l’identità del mestiere artigiano in una varietà di sotto-tipi non inferiore a quella originata dalla frantumazione del prototipo social-tipico del lavoro egemone dell’età industriale.

Non può passare inosservato che – per estensione e profondità – il cambiamento di scenario annunciato e in parte già realizzato assomiglia a quello che la storiografia riconnette all’avvento del capitalismo industriale. Di diverso c’è la direzione della svolta. Se in passato l’obiettivo era la riduzione ad unità, oggi è la diversificazione.

Infatti, nell’arco di un secolo o giù di lì, il sistema produttivo ha radicalizzato coercizioni di segno contrario. Mentre quella che si dispiegò in vigenza delle codificazioni dell’800 era uniformante, la coercizione che si abbatte con la violenza distruttiva di un asteroide piovuto dallo spazio sul corpus normativo del contratto di lavoro a misura del quale si era formato un intero settore dell’ordinamento è deflagrante. Irrefrenabilmente.

Più forte del divieto legale di obbligarsi ex contractu a «svolgere la propria opera all’altrui servizio» senza limiti di durata (art. 1628 c.c. 1865), la coercizione uniformante sarebbe diventata ius receptum: «il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato», reciterà il 1° comma dell’art. 2097 c.c. del 1942, «se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto». In effetti, già a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si era guadagnata la desiderabilità sociale che non poteva avere agli occhi degli artigiani non più del tutto artigiani ammassati nelle manifatture e portati a mitizzare il lavoro libero-professionale con i piccoli privilegi e gli status-symbol che ne facevano l’aristocrazia senza quarti di nobiltà custodita nella loro memoria, individuale o di famiglia. A legislazione invariata, ciò vuol dire che l’accento si era irreversibilmente spostato dall’illegalità di una prassi trasgressiva del divieto di rifeudalizzare i rapporti sociali sui concreti vantaggi che ne ricavavano i contraenti. L’imprenditore arricchiva la cassetta degli attrezzi per governare maestranze raccogliticce cui far introiettare la regolarità dei ritmi del lavoro industriale applicando regole che consentivano l’uso standardizzato della forza-lavoro nelle macro-strutture della produzione e il dipendente riceveva la confortante certezza che i sacrifici della libertà personale sopportati per adattarsi alla routine lavorativa trovavano una compensazione nei benefici ricollegabili alla tendenziale stabilità del rapporto contrattuale. Prima di ogni altra cosa, fiducia nel futuro, continuità del reddito, progressione di carriera: insomma, sicurezza (Perulli 2012).

Allo stato, non si sa se la partita che si è aperta nel lungo fine-secolo che abbiamo alle spalle, ed è tuttora in corso, si chiuderà rovesciando l’esito della precedente. Intanto, però, è impossibile sottrarsi alla sensazione del déjà vu.

2. Un déjà vu: il rispecchiamento dell’organizzazione della società nel modello dell’organizzazione produttiva dominante.

Anche la coercizione proveniente dal capitalismo contemporaneo alla fine è stata legalizzata. La sua più vistosa espressione normativa è riconoscibile nell’ampio sventagliamento di forme di rapporto di lavoro alternative (2003); ma non era la prima volta (1997) né poteva essere l’ultima. Inoltre, la legalizzazione non è sbucata dal buio senza anticipazioni e preparativi. Essa anzi è maturata in un contesto fertilizzato da quote di consenso sociale canalizzato per via collettivo-sindacale. Proprio come la coercizione uniformante. Neanch’essa, infatti, incontrò solamente passive resistenze, perché alla creazione del nuovo ordine parteciparono alacremente coalizioni di crescente solidità dei medesimi individui che da soli, non potendo rifiutarlo, potevano soltanto subirlo e interiorizzarlo. Diversamente, resterebbe un mistero come abbia potuto succedere che il contratto collettivo sia stato la creatura giuridica più corteggiata e coccolata dai governanti del primo ‘900. Essi avevano lucidamente intuito che una regolazione a base consensuale che mimasse la legge statale e ne mutuasse la sostanza autoritaria era esattamente ciò che occorreva per promuovere la diffusione di un modello di rapporto di lavoro afflitto da un largo deficit di condivisione popolare, offrendo per giunta la possibilità di “comprare” il consenso nella misura in cui forniva convincenti prove di come quella che era apparsa una disgrazia potesse convertirsi in un’opportunità.

Del pari, ancora una volta è dato registrare che moltitudini di comuni mortali, non disponendo di fonti di sostentamento diverse dalla capacità di lavoro, si aggirano in un mondo divenuto improvvisamente ostile con mappe invecchiate e perciò bisognose di aggiornamenti. Anche loro stanno imparando che il non poter fare il medesimo lavoro a tempo pieno per tutta la vita nel medesimo luogo è traumatizzante quanto lo è stato, a ridosso della rivoluzione industriale, il non poter lavorare se non alle dipendenze altrui sottoponendosi ad una disciplina avara di riconoscimenti del fatto che un uomo, prima di essere un produttore, è un uomo, un marito, un padre.

Insomma, la nuova partita si sta svolgendo con movenze e cadenze che i messaggeri del nuovo – li chiamo così anche se il nuovo per molti aspetti ha un sapore di antico – non possono non giudicare promettenti. Dipendesse da loro, questa fase storica non potrebbe chiudersi se non nella maniera in cui si chiuse l’altra: col rispecchiamento, cioè, dell’organizzazione della società nel modello dell’organizzazione produttiva dominante.

In effetti, se nella prima modernità l’organizzazione della società si rimodellò attraverso la giuridificazione del principio di razionalità materiale incorporato nelle strutture della grande produzione di serie, perché non dovrebbe adeguarsi alla metamorfosi del modo di produrre?

Per la verità, il risultato finale non è precostituito, perché nel frattempo la civiltà giuridica ha progredito: da noi, per esempio, si è sparsa la voce che era nato un modello sociale europeo. Ed è proprio per questo che si è fatta più acuta la percezione della necessità di una mediazione del diritto vivente. Infatti, per riorganizzare la società in funzione dell’assetto destrutturato del sistema produttivo in ascesa ci vuole un progetto che non comporta soltanto la distruzione dell’esistente. Non basta demolire abitudini mentali universalmente diffuse, occorre ricostruire il clima ambientale, disegnando nuovi modelli prescrittivi.

Insomma, quello che si sta consumando è un colossale scontro per l’egemonia culturale. Esso ha per oggetto la libertà dell’agire economico, dove il massimo di libertà dovrebbe coincidere con la libertà di monetizzare tutto, o quasi tutto, e dunque di rimercificare il lavoro. Esattamente come era agli inizi, quando non destava scandalo alcuno che gli studiosi di diritto commerciale parlassero dell’imprenditore come di uno “speculatore sul lavoro”, cioè come di un intermediario che lucra sulla differenza di prezzo delle merci comprate e vendute, e quando Francesco Carnelutti, scrivendo che «la differenza fra contratto di lavoro e vendita non sta che nella qualità e forse nell’origine dell’obbietto» (Carnelutti 1913, p. 353), l’avverbio lo buttava lì, con sorniona leggerezza, benché non gli potesse sfuggire l’indicibile disagio che l’accostamento del contratto di lavoro alla compravendita procurava a papi, parroci e timorati di Dio.

Curiosamente, però, allo scontro attuale non tutti i duellanti partecipano con eguali probabilità di vincere. Quelli che si battono convinti della bontà delle loro tesi hanno davanti a sé antagonisti che, pur non osando confessare che il loro passato è davvero passato, di fatto hanno già accettato le ragioni degli avversari e dunque sono dei rinunciatari che si battono per onor di firma ossia in nome di un malinteso orgoglio della propria identità. Tra senso comune diffuso e pensiero unico piccola è la distanza. Anche per questo lo scontro ha tutta l’aria di essere definitivo e, si direbbe, il vincitore non è intenzionato né interessato a fare prigionieri e nemmeno compromessi. Il fatto è che il confronto dialettico suscitato dalla progettualità politica è ormai un lusso proibito. Gli ha posto fine l’insuccesso dell’URSS amplificato dal comportamento delle élite al potere nella Russia post-sovietica che agiscono «come se dovessero far scomparire nel più breve tempo possibile le tracce dell’esperimento» durato per 74 anni. Un insuccesso che ha contagiato anche la social-democrazia europea; laddove proprio «il fallimento sovietico poteva essere interpretato come la dimostrazione della validità dell’approccio social-democratico» (Di Leo 2012, pp. 90, 93).

3. Il massacro dell’art. 18: passaggio obbligato per la conquista dell’egemonia culturale.

Lo scontro per conquistare l’egemonia culturale sta in concreto producendo effetti devastanti; ciononostante, è tutto ideologico e anzi lo sfruttamento mass-mediatico, cui si presta egregiamente, lo ha reso uno dei più ideologici che siano divampati sul fronte del diritto di produzione parlamentare nella seconda metà del ‘900. Non a caso le fiamme hanno lambito il cielo quando la società della flessibilità ha trovato l’occasione, che cercava da tempo, per disintegrare il fortilizio rappresentato dalla norma-simbolo delle sicurezze giuridiche cui permette di accedere (sia pure con dei distinguo che in un sistema produttivo come il nostro escludono un’ampia fascia di occupati) il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Infatti, la reintegra del lavoratore ingiustamente espulso da un’impresa (con dimensioni occupazionali superiori alle 15 unità) fa balenare l’idea di un diritto (quasi) reale dell’occupato sul posto di lavoro (Hepple 1982) e perciò rappresenta la più acuminata ritrascrizione in chiave normativa della percezione del lavoro come il bene senza il quale il comune mortale non ha, ma soprattutto non è [1]. Pertanto, la rimessione in pristino del rapporto contrattuale illegittimamente interrotto dal licenziamento fornisce un solido argomento a favore di quella che i più hanno sempre disapprovato come se fosse una manifestazione di morbosità ideologica: l’assimilazione del lavoro alla res di cui sarebbe proprietario il lavoratore.

Nel luglio del 2012 è entrata in vigore una legge destinata per l’appunto ad accompagnare ad un malinconico passo d’addio la versione statutaria dell’art. 18 che configurava un meccanismo d’intensità protettiva ricalcato su quelli di cui, in base all’ordinamento civilistico e processualistico, si giova la proprietà. Infatti, non si poteva fare a meno di premere il tasto dell’art. 18, perché premendo su di esso si arriva a scardinare il pilastro della reificazione del posto di lavoro che, coerentemente con la generale concezione privatistica, funziona da presupposto teorico-dogmatico della reintegra.

La versione attuale dell’art. 18 spariglia le carte. Come nel gioco dello scopone c.d. scientifico. Non si limita a restringere il campo di applicazione dell’istituto della reintegra, di fatto ridotta ormai ad una sanzione poco più che residuale. Si propone anzitutto di immunizzarlo dalle suggestioni proprietarie che quarant’anni fa portarono il legislatore a trasferire nell’ambito di un rapporto obbligatorio un modello di tutela in forma specifica contro le turbative del possesso di un bene di cui c’è sempre stata penuria. Oggi, infatti, si dispone di una inaudita (e, a modo suo, originale e comunque priva di riscontri in altri sistemi legali) molteplicità di tipi di licenziamento e di regimi sanzionatori – con certosina pazienza Lorenzo Zoppoli (2012, p. 129 ss.) ne ha contati, rispettivamente, 18 e 6, più della metà dei quali inventati di sana pianta dalla legge 92 del 2012. La rimodulazione normativa non è correlata all’illecito commesso dal recedente, che resta concettualmente inalterato e sempre eguale a se stesso malgrado il variare delle circostanze: il parametro di riferimento è diventato la gravità della devianza. Perciò, è scontato che un legislatore attento più ai diritti civili che ai diritti sociali decida di collocare la reintegra come venne pensata dal legislatore statutario al vertice del mini-sistema sanzionatorio allestito ad hoc, stabilendo che sarà ordinata dal giudice soltanto in caso di licenziamento discriminatorio.

Di per sé, lo spariglio non è una mossa avventata. In genere, però, è un’iniziativa che viene presa da un giocatore in difficoltà, ma determinato a correre il rischio di perdere il controllo degli sviluppi di un gioco che può complicarsi oltre l‘immaginabile. Ciò che per lui conta è la vittoria. Ad ogni costo.

Qualcosa di analogo deve essere successo nel riformulare l’art. 18. Il quale è dettato con la tetraggine di chi, pur di riprendersi un primato ideologico-culturale diventato sempre più contendibile, è disposto a proteggere meno di quanto vorrebbe l’interesse a difesa del quale è schierato: in questo caso, l’esonero da vincoli legali della libertà d’impresa sub specie di licenza di licenziare. Quello ottenuto, infatti, è sicuramente un risultato apprezzabile, ma soltanto se si inforcano le lenti dello storico delle idee giuridiche. Ne dà conferma l’iniziale esperienza applicativa del nuovo disposto legale. Essa rivela che, per quanto radicale sia la modifica del codice genetico dell’istituto della reintegra, non c’è impresa che possa trarne vantaggi apprezzabili. Almeno, nell’immediato. Grande, infatti, è lo sconcerto provocato nello star-system accademico dei giuristi-scrittori – figurarsi nella popolazione giudiziaria e forense – da un testo legislativo la cui cifra stilistica è il contorsionismo verbale. Al di là delle intenzioni, esso genera un’infinità di incertezze interpretative che finiscono per allargare lo spazio di discrezionalità di quello stesso potere giurisdizionale di cui il Parlamento ha ostentatamente censurato l’inclinazione ad esercitare un controllo di legalità (a suo parere) sostanzialmente espropriativo del potere aziendale. Infatti, la legge 183 del 2010 aveva assecondato in vari modi l’emarginazione del giudice togato nelle controversie di lavoro: è giunta a sdoganare l’istituto dell’arbitrato, anche se non ha un passato di cui gloriarsi, fino al punto di accordare ai litiganti la facoltà di richiedere al giudice privato di “decidere secondo equità”; ed è appena il caso di aggiungere che la legge di riforma del 2012, approvata da una maggioranza parlamentare (“strana”, ma) culturalmente omogenea, ha lasciato le cose come stavano.

E’ tuttavia verosimile che la pasticciata riformulazione dell’art. 18 sia dovuta non tanto a dilettantismo. Piuttosto, c’è affanno. E tanta fatica. La fatica di superare resistenze e cercare soluzioni compromissorie. C’è anche la mesta consapevolezza che la flex-security raccomandata dall’Unione Europea non può essere virtuosa: da noi, per chissà quanto tempo, può essere soltanto virtuale, perché costa in termini di politiche attive del lavoro, nelle quali l’Italia è particolarmente arretrata [2], e di esborsi pubblici – mentre le casse dello Stato sono vuote. Infine, c’è l’euforizzante emozione di chi sta compiendo un gesto dissacrante. E tale certamente è quello indispensabile per spianare la strada che permette di arrivare, col maturarsi di condizioni più favorevoli, ad azzerare l’attitudine del contratto di lavoro a tempo indeterminato a soddisfare con la maggiore pienezza possibile l’interesse primario del lavoratore alla continuità del rapporto. Infatti, il massacro dell’art. 18 contenuto nella legge 300 del 1970 – un massacro anzitutto culturale – sembra tecnicamente incompleto ed è per questo che è dato pronosticarne l’ultimazione mediante ulteriori demolizioni di quella che è stata definita non senza retorica una “conquista di civiltà”.

Comunque, anche un lungo viaggio comincia con un passo e quello effettuato nel 2012 ha senza dubbio reso più difficile opporsi all’idea che “il diritto di avere diritti” sia un fattore di rigidità irriducibilmente incompatibile con le esigenze di flessibilità dell’economia globalizzata.

Poiché l’obiettivo era quello di diminuire la desiderabilità sociale del prototipo dei contratti di scambio tra lavoro e retribuzione, non si poteva realizzarlo senza togliere alle giovani generazioni un incentivo non secondario a idealizzare “la monotonia del posto fisso”: come si esprime l’algido leader politico che ha più fermamente voluto la dissacrazione e se ne è pubblicamente dichiarato soddisfatto – un anziano professore universitario di prima fascia nonché senatore a vita.

Per realizzarlo, questo obiettivo di portata strategica, si è ritenuto che valesse anche la pena di firmare una cambiale in bianco. Sì, proprio così.

4. La cambiale in bianco: chi la pagherà?

Pur essendo figlia di una stagione nella quale la flessibilità coi suoi sinonimi o derivati padroneggia il discorso pubblico e privato, la legge esordisce riaffermando «il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro» e qualificando espressamente come “dominante” il contratto che lo istituisce.

Come dire: la legge 92 del 2012 si apre con uno studiato fraseggio che, rendendo un omaggio inaspettato al ‘900 che si è consegnato alla storia come il secolo del Lavoro con la elle rispettosamente maiuscola, avrebbe reso felici i padri costituenti. Scrivendo che il lavoro è l’elemento costitutivo della Repubblica (art. 1), essi avevano nel cuore e nella mente il lavoro identificabile come quello che dà diritto ad una retribuzione che consideravano giusta se rende possibile una vita dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36): il lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Sarebbe perciò uno spreco d’intelligenza interpretativa cercare di spiegare come il documento legislativo possa conciliarsi col suo incipit. Non che debba esserci per forza un’assoluta incoerenza; resta però che si enfatizza in netta contro-tendenza il ruolo di un contratto che ha perduto l’originaria centralità.

Infatti, la legge 92 del 2012 non è una riforma senza progetto solamente perché la sua ratio è quella di incivilire lo shopping contrattuale allestito dal d. leg. 276 del 2003, castigando le pratiche più opache di flessibilità; alcune delle quali, peraltro, la giurisprudenza aveva nel frattempo represso coi mezzi di cui dispone. Come dire che la patologia della flessibilità è combattuta perché ce n’è una “buona” da accreditare e caldeggiare (Treu 2012, p. 45): intendendo per buona la flessibilità non traumatizzante, perché viene praticata conformemente a regole (se non proprio accattivanti, perlomeno) non del tutto inique, accettabili quanto basta per alimentare un processo di socializzazione senza nostalgici struggimenti e senza ribellismi. Pertanto, la legge s’inquadra in una strategia che nel lungo periodo farà dei contratti di lavoro sine die un “numero chiuso”. Come dire: se ne stipuleranno di meno, perché riguarderanno in prevalenza le figure professionali di maggiore rilevanza nei processi produttivi delle singole imprese [3]. Senza per ciò solo suscitare l’invidia sociale degli emarginati. Infatti, a rendere socialmente meno desiderabile il contratto dei “privilegiati” contribuisce fin d’ora l’allentamento della disciplina vincolistica del licenziamento prodotto dalla legge di riforma.

Pertanto, solo in apparenza l’incipit della legge 92 del 2012 è eccentrico. In realtà, dà semplicemente la misura del tratto di cammino che rimane da percorrere per “perifericizzare acca 24” (come direbbe un divertente personaggio di Maurizio Crozza) nell’immaginario dei comuni mortali il contratto che nel ‘900 aveva funzionato da stella polare della tipologia negoziale avente per oggetto un facere. La transizione insomma non è finita; ma è certo che non potrà completarsi trascurando il problema della sua sostenibilità e dunque senza la circospezione, le torsioni, gli stratagemmi che servono per contenere il panico delle aspettative calanti che afferra la gente quando sospetta che il futuro sarà peggiore del presente. Dopotutto, anche la storia del diritto ha le sue astuzie, piccole o grandi che possano essere, e in una visione di breve periodo – l’unica, per lo più, ad avere significato per i comuni mortali – persino una mistificazione può essere il male minore.

Sentirsi dire che «è la crisi a chiedere la flessibilità e a riesumare l’instabilità» risparmia l’angoscia di sapere che l’una e l’altra sono «oggi richieste dalla fine del lavoro massificato e uniformato, quello che aveva dato tante sofferenze ma anche tante certezze, tanta subordinazione ma anche tante garanzie» (Accornero 1997, p.124). A questo proposito, vale la pena di rammentare che, pur procedendo a casaccio, nemmeno la “grande trasformazione” negò ai comuni mortali il tempo dell’adattamento: era il mezzo meno costoso e più praticabile per soddisfare l’istinto di auto-conservazione risvegliato in una quantità incalcolabile di individui dallo smottamento delle basi materiali della cultura del lavoro possibile nel contesto dell’economia pre-industriale. Vero è che la valanga trascinò con sé la locatio operis; tuttavia, i documenti dell’epoca ne testimoniano la persistenza e perfino un eccesso di ruolo nello stesso momento in cui ne certificano la corruzione nel cottimo come tecnica per determinare la retribuzione di un dipendente. Per questo, in altra occasione ho parlato di “paranoia eufemistica” (Romagnoli 1995, p. 38 ss). L’uso inflattivo della primitiva figura negoziale è la riprova che «ciò che è inefficace nell’arrestare completamente una linea di sviluppo non è per questo completamente inefficace» e che «il ritmo del cambiamento spesso non ha minore importanza della direzione del cambiamento stesso» (Polanyi 1974, pp. 50-51), specialmente quando il volante della storia è in mano ad altri. Anche adesso, infatti, come durante l’interminabile periodo della proto-industria, ci sono masse di uomini e donne che si rifiutano di confessare, anzitutto a se stessi, che si è voltato pagina e di leggervi presagi di sconfitta: in fondo, preferiscono pensare, cicli avversi si sono presentati anche in passato, ma la catastrofe non c’è stata. Qui ed ora, insomma, esistono milioni di dipendenti over 40-45 anni, cioè il grosso della popolazione attiva, che l’attaccamento alla routine lavorativa – per logorante che possa essere – ha reso recalcitranti e indisponibili a pratiche di flessibilità. Che subiscono come una minaccia e vivono come un dramma, perché sarebbero obbligati a cambiare non solo il modo di lavorare, ma anche il modo di pensare e di organizzare la stessa vita. Ecco a cosa serve l’incipit del documento legislativo del 2012. E’ un sedativo somministrato dalla farmacia di Stato per rassicurare. Tranquillizzare. Far sognare che la flessibilità buona o è quella degli altri o è propaganda.

Perché allora rifiutarsi di ammettere, con Fernand Braudel, che «la società è sempre piena di ombre antiche, di miti, di fantasmi»? Sarebbe un’ostinazione che i giuslavoristi non possono permettersi, perché sanno perfettamente che la regolazione del lavoro ha costantemente dato il suo contributo a far vivere la società anche in ritardo. Un contributo determinante perché aiutava a trovare un ordine nel caos e ad attenuare lo spaesamento fornendo soluzioni note a problemi ignoti. Soluzioni provvisorie perché disfunzionali all’idea di società che si sta realizzando; capaci però di ammorbidire l’impatto e di renderlo più tollerabile o meno turbolento. Può darsi infatti che, come l’indesiderabilità sociale del contratto di lavoro subordinato ha potuto soltanto ritardare l’avvento del diritto del lavoro che abbiamo conosciuto, così la desiderabilità sociale della sua durata virtualmente illimitata non basterà ad impedirne il calo statistico.

Riferimenti bibliografici

Accornero A. (1997), Era il secolo del lavoro, Bologna: il Mulino.

Carnelutti F. (1913), Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in RDcomm., I, p. 353.

Di Leo R. (2012), L’esperimento profano. Dal capitalismo al socialismo e viceversa, Roma: Ediesse, Roma.

Gallino L. (2007), Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Roma-Bari: Laterza.

Gould W. B., L’idea di job property negli Stati Uniti, in DLRI, 1990, p. 369.

Hepple B. (1982), Esiste un diritto al lavoro?, in DLRI, p. 647.

Perulli A. (2012), Il diritto del lavoro tra libertà e sicurezza, in RIDL, I, p. 247.

Polanyi K. (1974), La grande trasformazione, Torino: Einaudi.

Rodotà S. (2013), Il diritto di avere diritti, Roma-Bari: Laterza.

Romagnoli U. (1995), Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna: il Mulino.

Treu T. (2001), Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio, Bologna: il Mulino.

Treu T. (2013), Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, in DLRI, p. 1.

Zoppoli L. (2012), Flex/insecurity. La riforma Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92) prima, durante e dopo, Napoli: Editoriale Scientifica.

[1] “Assieme ai rapporti coniugali e alla religione, è difficile immaginare cosa possa essere considerato più vitale nella nostra società della possibilità di lavorare e di conservare il proprio status di lavoratore”: così, Gould (1990, p. 376).

[2] Fa un certo effetto che la vibrata denuncia delle carenze provenga anche dal ministro che ha legato il suo nome alla legge (196/1997) che ha introdotto nell’ordinamento del lavoro la flessibilità: T. Treu (2001, p. 46 ss.)

[3] Mediamente, “meno di un terzo” degli occupati a vario titolo da un’impresa. L. Gallino (2007, p. 109) ne parla come del «nucleo centrale» delle c.d. risorse umane su cui «le imprese investono perché costituiscono la loro memoria tecnica e organizzativa, la capacità innovatrice, la lealtà ai valori e ai codici di cultura aziendale».

Category: Lavoro e Sindacato

[…] poter corrispondere un eguale corredo di diritti, a cominciare da quello retributivo. SEGUE SU http://www.inchiestaonline.it/economia/umberto-romagnoli-la-transazione-infinita-verso-la-flessibilita-buon... […]

[…] FONTE: INCHIESTAONLINE […]

Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty

five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has

83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

cateringiem dietetycznym…

Umberto Romagnoli: La transazione infinita verso la flessibilità buona – Inchiesta : Inchiesta…

Construction Management…

Find the best metal building contractors that are available and on sale today!…

An intriguing discussion is definitely worth comment.

I believe that you need to write more on this issue, it might

not be a taboo subject but generally people do not talk about such

subjects. To the next! Best wishes!!