Vittorio Capecchi: Lo storico scontro tra capitale e lavoro e la politica neoliberista

DIBATTITO SULLA STORIA DEI RAPPORTI TRA CAPITALE E LAVORO

Perché il neoliberista The Economist attacca il neoliberista Berlusconi?

Per rispondere all’interrogativo utilizziamo due contributi che ci permettono di riflettere sulla storia di lunga durata dei rapporti tra capitale e lavoro: l’intervento di Mario Tronti (che rappresenta il punto di vista del lavoro) pubblicato in questo numero di Inchiesta e quello della rivista The Economist (che rappresenta il punto di vista del capitale) partendo dal volume del centenario (The Economist 1843-1943. A Centenary Volume, Oxford University Press, 1942) per arrivare al recente rapporto speciale The future of work uscito il 10 settembre 2011. Iniziamo con il considerare, attraverso alcune immagini semplificate, i tre principali protagonisti di questa storia: il capitale, il lavoro e la politica.

Il capitale.

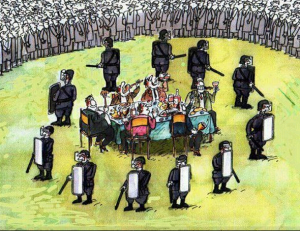

Il capitale sperimenta la sua prima importante accumulazione nella grande fabbrica tessile inglese attraverso una espulsione coatta dalle campagne. La scelta delle dimensioni della fabbrica dipesero, come spiegò Marx, dalle conoscenze tecnologiche dell’epoca e dal fatto che la fonte di energia allora disponibile era il vapore. Nelle fabbriche tessili l’energia vapore per poter essere utilizzata in modo remunerativo aveva bisogno di una grande caldaia centrale che alimentasse, attraverso lo smistamento dei tubi, un numero molto elevato di telai. Nel volume The Philosophy of Manufactures del 1835 c’è all’inizio una grande tavola disegnata che fa vedere la fabbrica di un certo Thomas Robinson con più file di telai a perdita d’occhio controllati senza alcuna fatica da graziose damigelle in abito da passeggio. La realtà non era proprio quella, e Marx lo spiegò molto bene, ma le dimensioni sì. I capitalisti inglesi costretti dalla tecnologia a creare grandi fabbriche (solo con l’elettricità sarà possibile il decentramento produttivo) per guadagnare sempre di più cercarono in parte di perfezionare le macchine ma soprattutto intensificarono lo sfruttamento operaio. Quando nel 1851 Marx visitò la Great Exhibition di Londra scrisse una delle sue tante lettere ad Engels e, da grande conoscitore della tecnologia, dette un drastico giudizio: la superiorità tecnologica degli Stati Uniti sull’Inghilterra era ormai scontata. La causa principale era da ricercarsi nella diversa formazione dei manager e dei tecnici ad alto livello. In Inghilterra “il capitalismo dei gentlemen” (si veda il capitolo con questo titolo del libro di Giuseppe Berta, Capitali in gioco, Marsilio 1990) prevedeva una formazione umanistica ad Oxford e Cambridge mentre negli Stati Uniti l’università, come spiega il libro di David Noble (America by Design, 1977) doveva essere al servizio diretto delle grandi imprese (sorsero così le Business School e il MIT venne organizzato, in diretta opposizione al sistema universitario inglese, nel 1861). La figura di riferimento del capitale in Inghilterra rimase a lungo il gentleman (che prende le distanze dal mondo delle fabbriche e le controlla attraverso supervisori), quella di riferimento negli stati Uniti fu subito l’ingegnere che cerca di razionalizzare il massimo sfruttamento possibile. Londra rimase però la principale capitale della borsa ed è interessante leggere la Theory of Stock Exchange Speculation di Arthur Crump (1874) che sottolinea il carattere speculativo delle operazioni di borsa confrontandole con quanto accade intorno ai tavoli da gioco. Il consiglio di Crump fu “tenetevi lontano dalla Borsa” ma questi avvertimenti caddero nel vuoto e la Borsa (insieme al “gioco di borsa”) diventò sempre più importante nel mondo degli affari insieme ai prestiti bancari ai governi nazionali. The Economist (9 agosto 1862) indicò come doveva comportarsi un banchiere della City: “Meglio prestare (…) a una grande nazione solvibile per il peggiore degli scopi, come una guerra ingiusta, che a una nuova piccola nazione per creare una grande capacità produttiva sproporzionata alle sue condizioni”. La circolazione del denaro e delle merci diventò internazionale e permise il successo dell’Inghilterra vittoriana ed è alla fine dell’Ottocento che come scrive Marcello de Cecco si realizzò la prima grande globalizzazione moderna. Il capitalismo inglese realizzò scenari drammatici e violenti in tante parti del mondo ma nella City i capitalisti si mossero con stile. Negli Stati Uniti, costruiti sullo sterminio della popolazione indigena locale e sullo schiavismo, lo stile fu invece ritenuto meno importante e, come mostrano gli studi del sociologo Robert Merton, quando a New York si arrivava al successo economico attraverso il gangsterismo si era subito accettati in società se, come ci spiega Veblen, si era capaci di esibire i consumi vistosi del potere economico raggiunto. In assenza di una aristocrazia e di una classe di manager formata ad Oxford e Cambridge, negli Stati Uniti gli ingegneri diventarono, come spiega Noble, il punto di riferimento “etico” della nazione e il capitale legittimò lo sfruttamento operaio attraverso questo consenso “etico” che utilizzò i metodi “scientifici” della catena di montaggio (che aveva per il capitale molti vantaggi anche se, come vedremo parlando del lavoro, uno svantaggio c’era). Come scrive Tronti il capitalismo ha bisogno “normalmente” di crisi per andare avanti e conquistare nuovi traguardi ma alcune crisi possono essere più dure di altre. La crisi del ’29 mise in discussione l’idea che il mercato potesse autoregolarsi e, anche se fu necessaria la seconda guerra mondiale per uscire dalla crisi, è vero che con la politica keynesiana (che chi scrive ha studiato come libro di testo alla Bocconi nel lontano 1956) emerge lo Stato come nuovo protagonista nello scontro tra capitale e lavoro per tutelare le persone e l’ambiente (e infatti, sempre nel 1956, avevo come libro di testo Lo stato sociale moderno di De Maria). Questo terzo incomodo era però sgradito al capitale che trovò una risposta ai suoi desideri nell’uscita nel 1962 del libro di Milton Friedman Capitalism and Democracy (una via scientifica per non avere vincoli) e nell’assassinio nel 1963 di John Kennedy (una via politica per non avere vincoli). Nel libro di Friedman viene presentato il neoliberismo in cui si propone un unico attore (le multinazionali più importanti di ogni settore) a cui devono essere subordinati tutti gli altri e, per realizzarlo, è sufficiente seguire tre ricette: privatizzare tutto, eliminare il welfare state, far scomparire i sindacati. Friedman verifica le sue teorie nel Cile di Pinochet (salito al potere nel 1973) attraverso i Chicago boys e sarà accolto trionfalmente dal sanguinario dittatore nel 1975. Il successo cileno è tale da fargli avere il Premio Nobel per l’economia nel 1976 e viene così giustificata “scientificamente” l’adesione al neoliberismo dei grandi organismi economici internazionali (WTO, Banca Mondiale, Fondo monetario internazionale) e dei governi in USA (Reagan e successivamente Bush padre e figlio) e in Europa (la Thatcher e successivamente Blair, Berlusconi …). La rivoluzione elettronica e informatica hanno messo le ali al neoliberismo e nel 1976 Bill Gates scrisse che finalmente si stava entrando in una epoca d’oro in cui “il capitalismo è senza attriti” e, nello stesso anno, Schwartz e Leyden scrissero su Wired che si stava intravedendo “un futuro radioso” se si fossero seguite le tre ricette del neoliberismo prima ricordate (nel 1976 i due economisti scrissero che negli Stati Uniti e negli organismi economici internazionali le tre ricette erano totalmente eseguite mentre in Europa c’era ancora un po’ di welfare state e un po’ di sindacalismo da togliere). La rivoluzione elettronica e informatica ha poi permesso al capitale una organizzazione del lavoro più forte rispetto agli attacchi operai. A questo capitalismo di borsa si contrappone, come precisa Ronald Dore nel suo libro del 2000, un capitalismo di welfare in cui le imprese giapponesi e tedesche si comportano diversamente da quelle statunitensi e inglesi amate da Reagan e dalla Thatcher. Le imprese del capitalismo di welfare adottano infatti un’ottica più comunitaria, riducono il divario retributivo tra manager e lavoro operaio, valorizzano i sindacati e le pensioni, seguono strategie di lungo periodo per favorire i loro occupati. Nonostante qualche resistenza ed eccezione (in Italia le esperienze di Adriano Olivetti e quelle delle imprese sorte dal movimento cooperativo come la CMC di Ravenna) il capitalismo di borsa, come scrive anche Dore, ha però battuto il capitalismo di welfare e gli organismi economici internazionali si sono impegnati nel trasmettere le tre ricette in tutte le nazioni che hanno avuto bisogno di loro (per fare un esempio il Vietnam, per poter accedere ai prestiti della Banca Mondiale e della sua cugina Banca Asiatica di sviluppo, ha dovuto privatizzare gli ospedali, e le conseguenze sono facilmente immaginabili). The Economist, sempre attento a difendere le politiche neoliberiste, dedica un suo numero (22 gennaio 2005) per attaccare le tentazioni di un’impresa a responsabilità sociale (la Good Company). Si arriva così alla crisi economica, finanziaria ed ecologica attuale in cui, con i termini di Luciano Gallino, il capitalismo mondo prende la caratteristiche di finanzcapitalismo. In uno scenario di accelerate innovazioni tecnologiche si assiste ad una crescita dell’economia criminale, ad una concentrazione di potere finanziario in grado di dirigere l’economia speculativa, a un aumento sempre più elevato delle disuguaglianze all’interno e tra le nazioni, alla distruzione sempre più preoccupante delle risorse naturali, alla crisi economica e alla disoccupazione nelle nazioni del capitalismo di borsa ….. e tutto questo perché, come scrive Gallino, “il finanzcapitalismo è una mega-macchina creata con lo scopo di massimizzare il valore estraibile sia dagli esseri umani che dagli ecosistemi”. La rivoluzione cilena (descritta nei due contributi pubblicati in questo numero) e le marce contro Wall Street mostrano che il nemico è stato individuato.

Il lavoro

La storia del lavoro scorre parallela a quella del capitale (Tronti parla del capitale e del lavoro come di “due dirimpettai”). Nelle grandi fabbriche tessili inglesi all’epoca di Marx le condizioni di lavoro sono state tra le più drammatiche per l’intreccio bassi salari, lunghezza degli orari e condizioni pesanti e nocive del lavoro, ma gli uomini, le donne e il lavoro minorile in queste grandi fabbriche si trovarono insieme non solo unificati dal lavoro, ma anche dallo stile di vita che li accomunava nei quartieri operai. Nasce così la “classe operaia” inglese descritta da Thompson che produce storie importanti come quella di Richard Hoggart nato a Leeds nel 1918 in una famiglia operaia che rimane influenzato dagli scritti di D. H. Lawrence, si laurea e pubblica nel 1956 The Uses of Literacy sulla cultura del proletariato di fabbrica. Difenderà poi il suo autore preferito, quando verrà processato per la sua opera Lady Chatterley’s Lover, e fonderà nel 1964 il Centre for Contemporary Cultural Studies di Birmingham continuando a scrivere su questi temi (l’ultimo suo libro Mass Media in Mass Society è del 2004 e foto recenti lo mostrano ancora in piena forma).

Quando il lavoro operaio arrivò negli Stati Uniti nella grande fabbrica basata sulla “scientifica” catena di montaggio, Max Weber nella sua prolusione del 1904 alla Esposizione universale di Saint Louis vide subito che “riguardo alle masse disciplinate di lavoratori create dal capitalismo, esse sono naturalmente portate ad unirsi in un partito di classe”, aggiungendo che “le possibilità per i lavoratori di ottenere un certo potere politico sono insignificanti”. In realtà la catena di montaggio aveva per il capitale uno svantaggio, quello di permettere a pochi operai decisi di allontanarsi dalla catena di montaggio provocando la cessazione completa dell’attività lavorativa. Ha quindi ragione Tronti quando afferma che lo scontro tra capitale e lavoro nella grande fabbrica taylorista poteva essere vinto dal lavoro.

Ma non c’è stato solo quel tipo di lavoro. Come sottolinea anche Vittorio Foa ne La Gerusalemme rimandata accanto all’operaio massa che lavora nelle grandi fabbriche tessili e nelle fabbriche dell’auto, si diffonde l’operaio con competenze tecniche e scientifiche che costruisce le macchine flessibili per le esigenze dell’industria. Il lavoro, anche quello operaio, non è mai stato solo fatica e sfruttamento. È stato, come è emerso nel convegno organizzato dal nove all’undici settembre 2011 presso l’Eremo camaldolese di Monte Giove (nei pressi di Fano), anche vocazione, espressione della creatività e di un desiderio di lavoro autonomo imprenditoriale. È questo diverso tipo di lavoro che fa intravedere a Weber l’etica protestante, soprattutto calvinista, alle radici dello sviluppo capitalistico. Questo secondo percorso del lavoro operaio è proseguito fino alle epoche recenti e nella lettura degli interventi in questo numero sulla contrattazione in Emilia Romagna non bisogna dimenticare che le attuali fabbriche meccaniche bolognesi sono state realizzate nella prima metà del Novecento da operai che avevano imparato in scuole tecniche comunali a disegnare macchine, dando vita a un diverso modello di industrializzazione, quello che è stato chiamato “ a specializzazione flessibile” . C’è poi tutta la lunga storia del lavoro impiegatizio e dei diversi percorsi lavorativi femminili e maschili che attraversano l’area del lavoro fuori dalle fabbriche e dalle campagne (dal lavoro di cura a quello del piccolo commercio fino al lavoro che oggi chiamiamo “della conoscenza”).

La rivoluzione tecnologica dell’elettronica e dell’informatica hanno cambiato i due percorsi del lavoro operaio. Nella grande fabbrica il lavoro operaio è stato inserito in una diversa organizzazione del lavoro (il toyotismo o “produzione snella” basato sul just in time e sul decentramento produttivo) in cui è certamente più difficile organizzare uno sciopero perché occorre un consenso maggiore tra chi lavora dentro e fuori la fabbrica. D’altra parte l’elettronica e l’informatica se apprese nelle scuole tecniche in cui continuano ad andare i figli delle famiglie operaie, permettono una gamma di soluzioni imprenditoriali più ampia. Le caratteristiche complessive del lavoro che ha come dirimpettaio il finanzcapitalismo sono quelle chiamate da Tronti lavoro allargato. Si tratta di un lavoro mondo in cui si possono individuare, come scrive The Economist (10 settembre 2011), sia straordinarie possibilità lavorative sia lavori che non permettono la sopravvivenza. È interessante leggere il punto di vista del capitale nella rivista economica più autorevole del neoliberismo. In questo recente rapporto sul futuro del lavoro The Economist sottolinea che al livello mondiale la disoccupazione è formata da un 7% di disoccupati totali (tra cui aumenta la percentuale di disoccupati di lunga durata) e da un 12% che svolge un lavoro ritenuto insufficiente essendo soprattutto elevati i tassi di disoccupazione giovanile (nel 2010 il 50,5% in Sud Africa; il 41,7% in Spagna; il 27,9 in Irlanda; il 27,8% in Italia; il 23,3% in Francia; il 19,5% in Gran Bretagna; il 18,4% negli Stati Uniti). Il dato preoccupante che sottolinea questa rivista è che 1,53 miliardi di persone, circa la metà di tutta la forza lavoro mondiale (che è di 3,1 miliardi di persone), lavora in “occupazioni a rischio” potendo perdere il lavoro o avendo difficoltà a trovare lavoro anche le figure del lavoro qualificato come i tecnici, gli ingegneri, ecc… Lo scenario che disegna The Economist è drammatico: in un mondo in cui le diseguaglianze aumentano all’interno e tra le nazioni solo una parte sempre più piccola della popolazione riesce a lavorare e a guadagnare dovendo mantenere una parte sempre più ampia di popolazione formata da una crescente disoccupazione e da una crescente popolazione anziana. The Economist non vede ovviamente nessuna responsabilità di tutto questo nel finanzcapitalismo e nelle logiche neoliberiste, e osserva che “le nazioni con i più elevati problemi di disoccupazione giovanile sono quelle in cui non c’è stata flessibilità (come nella maggior parte del Middle East) o quelle in cui la flessibilità si applica solo ai nuovi entrati nel mercato del lavoro mentre quelli già assunti continuano ad essere protetti rendendo il mercato del lavoro rigido (come in Spagna)”. Quindi ancora maggiore flessibilità, meno tasse a chi è imprenditore e responsabilità di chi studia per non aver seguito i corsi che portano alle competenze volute dalle imprese capitalistiche. Sul sistema di welfare The Economist è ugualmente chiaro “le cure mediche e i sistemi pensionistici devono essere (ri) disegnati per permettere ai lavoratori la massima flessibilità possibile, non ultima quella di decidere l’uscita dal lavoro”. Ovviamente si intende che la decisione di “uscita dal lavoro” fa parte delle decisioni di flessibilità del lavoro concesse al capitale. Il lavoro fa così sempre più fatica a difendersi attraverso i suoi sindacati e i movimenti che lo rappresentano (si vedano in Italia, documentate in questo numero di Inchiesta, le difficoltà di un sindacato come la Fiom nel rispondere alle leggi contro i diritti del lavoro, cercare di contrattare il lavoro precario, affrontare la complessità degli scontri alla Fiat di Melfi o in Val di Susa).

La politica

I sindacati e i partiti si sono formati intorno allo scontro tra capitale e lavoro e sia in Europa che negli Stati Uniti si sono formati non solo sindacati ma anche partiti che hanno rappresentato il lavoro. Inoltre i governi hanno avuto esperienze importanti di Welfare state. Riccardo Petrella, nel suo libro Il bene comune. Elogio della solidarietà del 1996, ricostruisce negli Stati Uniti le politiche del New Deal e quelle in Europa quelle che arrivano al così detto “modello scandinavo” e sottolinea che “il Welfare state ha rappresentato un grande rivoluzione sociale. È stato alla base di un grande periodo di innovazioni sociali”. Tutto questo sembra oggi molto lontano perché il diffondersi del neoliberismo ha portato a un progressivo ritirarsi dello Stato dal suo ruolo di difesa delle persone più in difficoltà con una tassazione proporzionale ai redditi più elevati. Se l’unico compito dello Stato è quello di aderire alle esigenze delle multinazionali più importanti di ciascun settore è evidente che i destini del mondo del lavoro e delle risorse naturali diventano irrilevanti. Dall’obiettivo della società come un otre (una grande classe media e poi poche persone molto ricche e poche persone molto povere) si passa all’obiettivo neoliberista di una società a clessidra (una classe medio alta e una classe povera e precaria sempre più ampia che non riesce a passare nei piani alti della clessidra). La ricetta neoliberista indicata da The Economist alla politica è chiara: appoggiare la flessibilità del lavoro dal punto di vista del capitale e (ri) disegnare il sistema di cura e pensionistico avendo come obiettivo le esigenze del capitale. I 30.000 statali che il governo greco vuole tagliare vanno in quella direzione. Se si analizza la politica al livello mondo il quadro non è però oggi formato da soli governi neoliberisti. A parte le nazioni attraversate da grandi cambiamenti (dall’America Latina all’Africa che si affaccia al Mediterraneo) le cui politiche non sono ancora prevedibili, la politica della più importante nazione asiatica, la Cina, è certamente imperfetta (come insegna il dibattito fatto su Inchiesta in relazione al libro di Loretta Napoleoni) ma non è certamente neoliberista perché nello scontro tra capitale e lavoro il governo cinese, con tutte le critiche che possono essere mosse alle sue politiche, si presenta come un attore complesso, pragmatico, non mosso da interessi privati e certamente non appiattito sulle più potenti banche e imprese cinesi (come il neoliberismo vorrebbe).

Perché The Economist attacca Berlusconi?

Dal livello mondo arriviamo a ciò che accade in Italia. Il vento neoliberista che ha soffiato in questa nazione ha suggerito di prendere direttamente tra chi ha capitali il Presidente del consiglio. Il governo Berlusconi è stato ed è un governo neoliberista e sono note le sue leggi a favore delle grandi imprese (con particolare attenzione a quella di Berlusconi): smantellamento della scuola e del sistema universitario pubblico, riduzione delle tasse a favore delle fasce medio alte della popolazione, nessuna tassa su i patrimoni, indebolimento dei sindacati, appoggio pieno al “modello Marchionne”, condono edilizio e pene leggere per i falsi in bilancio, non controllo sulle emissioni di gas serra per favorire le imprese, non adesione alle Norme proposte dall’Onu per impedire alle multinazionali violazioni dei diritti umani, regalo delle frequenze ai gruppi televisivi Rai e Mediaset ecc… Perché allora The Economist non appoggia questo governo in cui come scrive Landini un ministro che si chiama del lavoro dovrebbe chiamarsi ministro del capitale visto il suo impegno nello smantellare i diritti di chi lavora? La risposta è sintetizzata da The Economist (11 giugno 2011) in un testo il cui titolo tradotto dalla rivista Internazionale è “L’uomo che ha fottuto un intero paese”, uno dei testi più violenti scritti da questa rivista contro un leader politico europeo. I tre motivi per cui Berlusconi è attaccato sono: 1. La scandalosa saga del bunga bunga. 2. I suoi imbrogli finanziari. 3. Il totale disprezzo per le condizioni economiche del Paese (per cui, scrive The Economist, “lascerà dietro di sé un paese con l’acqua alla gola”). La rivista rimprovera soprattutto a Berlusconi il punto tre (il non aver fatto un’efficace politica neoliberista) e lo spiega con i primi due punti. Berlusconi è stato talmente preso dai suoi problemi personali sessuali e giudiziari (sintetizzati dalla felice battuta televisiva che lo vede gridare: “viva la fuga”) da dimenticare di portare avanti una politica neoliberista di maggiore flessibilità del lavoro, tagli alle pensioni ecc…, tutte leggi che avrebbero reso felice la Marcegaglia e The Economist. In altri termini la rivista, sorta a Londra come espressione del “capitalismo dei gentlemen”, non può accettare che un leader politico si comporti in modo tale da non potere essere ricevuto a corte dalla Regina e, soprattutto, impegni il suo tempo nel fare leggi personali contro le intercettazioni e a favore del processo breve trascurando di fare le leggi neoliberiste che contano: è l’insieme dei capitalisti che Berlusconi doveva difendere, non i suoi capitali e i suoi privati interessi. In Italia il neoliberismo si è certamente diffuso ben oltre i recinti della destra ed il timore concreto è che, scomparso il caimano, resti il suo sorriso: una “sinistra” con responsabilità di governo potrebbe limitarsi a sostituire a un neoliberismo “senza stile” un neoliberismo“con stile” continuando, senza cambiarla, questa lunga storia di scontri tra capitale e lavoro che ha visto fino adesso, nel mondo occidentale, soprattutto vittorie del capitale con l’appoggio dei governi. Due interrogativi per il prossimo decennio. È immaginabile (e praticabile) una sinistra (senza virgolette) che sperimenti in Italia e diffonda nel mondo alternative al neoliberismo per affrontare, dal punto di vista del lavoro, lo scenario drammatico tracciato da The Economist? È immaginabile (e praticabile) in Italia una convergenza di sindacati e partiti di sinistra che operi per definire a livello nazionale, europeo e mondiale, un diverso patto (e un diverso rapporto di forze) tra capitale, lavoro e Stato?

Category: Dibattiti, Editoriali

[…] titolo "Basta il giusto." VITTORIO CAPECCHI, di cui si veda ad esempio la sua brillante analisi "Lo storico scontro tra capitale e lavoro e la politica neoliberista" ANTONIO, per Santa Insolvenza GIANMARCO […]

[…] Vittorio Capecchi, direttore delle riviste «Inchiesta» e «Inchiestaonline» e autore della brillante analisi Lo storico scontro tra capitale e lavoro e la politica neoliberista […]