Paolo Pini: La flessibilizzazione del lavoro targata Renzi-Poletti ci sprofonderà nel baratro!

Riceviamo da Paolo Pini questa importante precisazione sulla flessibilizzazione del lavoro targata Renzi Poletti

Tra le numerose critiche che abbiamo sollevato al primo decreto Lavoro dell’era Renzi-Poletti (su www.inchiestaonline.it vedi Paolo Pini: Diamo credito a Renzi?, 14 marzo 2014, e Paolo Pini e Roberto Romano: Matteo Renzi “gambler in a rush”, 25 marzo 2014) [1], vogliamo qui ritornare su una che ci sembra di particolare rilevanza per i deleteri effetti che la liberalizzazione dei contratti a termine rischia di produrre nel medio-lungo periodo per l’economia italiana ed il lavoro in particolare.

Si tratta degli effetti sulla produttività del lavoro. È talmente noto il declino della produttività italiana che sembra quasi inutile ritornarvi, ma siamo costretti a farlo proprio a causa di questo “malefico” decreto.

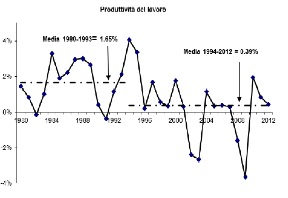

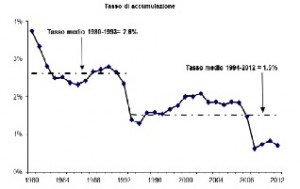

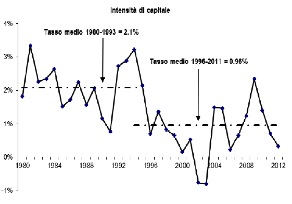

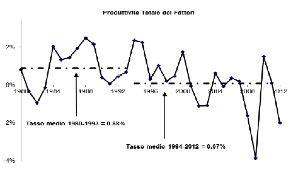

Guardiamo i grafici che seguono, tratti dal recente volume di Comito, Paci e Travaglini (Un paese in bilico, Ediesse 2014, pp.55-56).

Il primo grafico dipinge in modo impietoso la dinamica della produttività del lavoro italiana negli ultimi trent’anni. Da metà degli anni novanta abbiamo ridotto la crescita della produttività di quattro volte, dall’1,65% allo 0,39%. Un tracollo ben noto per tutti coloro che studiano di produttività, competitività e salari.

Nello stesso periodo, il tasso di accumulazione del capitale, fisico ed immateriale, ovvero il suo tasso di crescita, si è ridotto di ben otto volte, come la seconda figura che segue mostra. Siamo passati da una crescita poco sotto il 4%, ad un misero 0,5%, con una prima fase al 2,6% annuo per poi crollare dagli anni novanta all’1,5% annuo, prima che la crisi ci portasse al disastro dello 0,5

L’altra faccia della medaglia di queste dinamiche è ben raccontata dal terzo grafico, che rappresenta il tasso di crescita dell’intensità di capitale, ovvero del rapporto capitale/lavoro. Nei trent’anni lo abbiamo dimezzato da una media del 2,1% annuo sino a metà anni novanta, ad un misero 0,96% dei giorni nostri.

Queste dinamiche negative della produttività del lavoro, degli investimenti realizzati dalle imprese, e del rapporto capitale/lavoro, sono poi risultati in un annullamento della crescita della produttività totale dei fattori, il fattore di avanzamento tecnologico per eccellenza, che è passata da un modesto 1% annuo nella prima fase, ad un pressoché 0% nella seconda fase, con un tracollo negativo negli anni della crisi, come ci racconta il quarto grafico.

Cosa è avvenuto di così eclatante a cavallo degli anni novanta e successivamente sino ai giorni nostri da indurre le imprese a smettere di investire sia sulla qualità del lavoro che sull’avanzamento tecnologico? Tra le tante cose avvenute, due sono quelle per noi più rilevanti. La moderazione salariale e la flessibilità del mercato del lavoro.

Nel 1993 è stato firmato dalle parti sociali ed il governo un accordo importante che ha riformato la contrattazione definendo i due livelli contrattuali, quello nazionale e quello aziendale o decentrato. Mentre con il primo si doveva assicurare una dinamica salariale compatibile con la riduzione dell’inflazione (inflazione programmata), con il secondo si sarebbe dovuto avviare un percorso virtuoso e partecipativo con i lavoratori per far crescere assieme produttività e salari reali, innovando in tecnologie, organizzazione del lavoro e prodotti innovativi. Il governo avrebbe dovuto sostenere questo cambiamento con politiche macroeconomiche e microeconomiche, politiche per l’innovazione e politiche industriali.

Sappiamo poi come la storia si è risolta . La moderazione salariale è stata realizzata, l’inflazione è stata ridotta, l’Italia è rientrata nel parametro tasso d’inflazione previsto da Maastricht e ciò ci ha permesso di entrare a far parte dell’Eurozona, anche se con uno “spiacevole” effetto collaterale, ovvero una perdita di 10 punti percentuali della quota del lavoro sul reddito complessivo, a vantaggio di profitti e rendite (soprattutto queste).

Circa il percorso virtuoso e partecipativo che avrebbe dovuto far crescere produttività e salari reali con l’innovazione tecnologica ed organizzativa, neppure l’ombra. Anzi, le imprese hanno smesso di investire sia nell’organizzazione del lavoro (le “buone pratiche” queste sconosciute!) sia nelle tecnologie, ed anche gli investimenti si son ridotti).

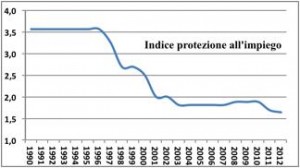

Anzi, come abbiamo spiegato nel nostro lavoro Lavoro, contrattazione, Europa (Ediesse, 2013), ciò che è avvenuto dagli anni novanta, dalle Legge Treu “iniziazione alle liberalizzazioni” del 1997 per passare a quella Biagi “supermarket dei contratti” del 2003 per finire con la contraddittoria Legge Fornero “buona e cattiva flessibilità” del 2012, è stata una progressiva deregolamentazione per favorire la flessibilizzazione del mercato del lavoro che ha avuto proprio l’obiettivo di creare con interventi al margine un mercato del lavoro duale, quello precario, da affiancare a quello in cui le tutele sarebbero state poi ridotte in tempi successivi, come in effetti è avvenuto (ad esempio con l’introduzione dell’art.8, legge 148/2011, e con la quasi eliminazione dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori nel 2012)[2].

Indice di protezione all’impiego, 1990-2012 (Oecd Statistics)

Questa “deriva” ha indotto ancor più le imprese ad affidarsi a lavoro precario, poco retribuito, e poco produttivo, sostituendolo a lavoro stabile, invece di fare innovazione nei luoghi di lavoro, di investire risorse in ricerca, in formazione, in capitale umano, supportate da uno Stato che da un lato deregolamentava il lavoro e dall’altro evitava di assumersi qualsiasi responsabilità di politica industriale per modificare il nostro apparato produttivo verso settori a più elevato contenuto tecnologico e di sostenibilità economica ed ambientale. Non solo, ma ha anche contribuito a spiazzare le imprese che avrebbero potuto o voluto muoversi su un sentiero innovativo, in virtù della concorrenza a basso tasso di tutele del lavoro praticate da quelle che grazie alla flessibilità del lavoro potevano sopravvivere sul mercato.

La “deriva della flessibilizzazione e della moderazione salariale” ci ha così condotto nella “trappola della zero produttività” in cui ci troviamo ora, negli anni dell’Euro

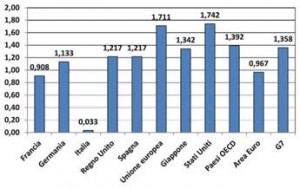

Crescita annua della produttività del lavoro per ora lavorata, 2000-2012 (Oecd Statistics)

Purtroppo, sembra che chi ci governa non impari nulla. Cambiano le maggioranze, cambiano i Primi Ministri, cambiano i Ministri del Lavoro, ma l’unica ricetta a cui questi riescono a pensare è la “agognata” flessibilità del lavoro. Ora è il turno del duo Renzi-Poletti, che folgorati sulla via di Damasco, ci raccontano la favola della “precarietà espansiva”, e ci vendono la loro ricetta da “piazzisti” per farci credere che con ancora un poco più di flessibilità e semplificazione delle norme le imprese ricominceranno ad assumere, riconquisteranno competitività, e faranno magari crescere anche la produttività perché i lavoratori avranno più certezze di essere stabilizzati, così ci ha narrato Giuliano Poletti[3]. Il rischio è invece che dopo il declino, questi signori ci conducano direttamente dentro il baratro. Siamo alla soglia decennale di “zero” crescita della produttività, un altro passo ed inauguriamo la fase “renzian-polettiana” di crescita “sotto zero” della produttività. La fase della glaciazione, la dovremo chiamare.

Post scriptum:

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ieri al convegno Confindustria a Bari su “Il capitale sociale: la forza del paese” ha esternato: “Il miglioramento della competitività delle imprese passa in misura importante attraverso la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano di cui dispongono, anche in collaborazione con il sistema di istruzione e di ricerca. A questo riguardo, studi della Banca d’Italia mostrano come rapporti di lavoro più stabili possano stimolare l’accumulazione di capitale umano, incentivando i lavoratori ad acquisire competenze specifiche all’attività dell’impresa. Si rafforzerebbero l’intensità dell’attività innovativa e, in ultima istanza, la dinamica della produttività.”[1] Lo avranno ascoltato in sala i numerosissimi presenti, oppure il vento della flessibilità del lavoro ha portato via le sue parole prima che giungessero alle orecchie degli interessati?

NOTE ARTICOLO

[1] Ed anche qui con Roberto Romano: http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Gambler-in-a-rush-23318.

[2] L’Italia è per l’Ocse il paese che ha maggiormente flessibilizzato il mercato del lavoro tra i paesi industriali, riducendo le tutele senza conseguire alcun incremento di produttività, anzi accompagnando la riduzione di tutele a dinamiche della produttività sempre peggiori (http://keynesblog.com/2013/03/20/produttivita-e-regimi-di-protezione-del-lavoro/).

[3] “È chiaro che, se un periodo di 36 mesi ci sono 6 persone che si danno il cambio, credo sia meglio avere la possibilità che su quei 36 mesi ci sia la proroga del contratto alla stessa persona. Alla fine dei 36 mesi è più ragionevole immaginare che venga assunta una persona che è stata lì 36 mesi, piuttosto che una, a sorte, su quelle sei che ci sono state prima. Come si possa sostenere che questo aumenta la precarietà, secondo me è in contrasto coi numeri” (Giuliano Poletti, Rainews, 27 marzo 2014).

Category: Economia, Precariato