Marco Elia: A un anno dalla rivoluzione copernicana. Gli effetti occupazionali del Jobs Act

A poco più di un anno dall’entrata in vigore del Jobs Act è possibile una prima valutazione dell’impatto della riforma sull’andamento dell’occupazione e la sua composizione dal punto vista dei rapporti di lavoro. L’argomento è evidentemente di particolare interesse e rilevanza politica. Tanto che ha dato il via negli ultimi mesi a un acceso dibattito politico e mediatico contrassegnato da una lunga serie di articoli e dichiarazioni. Il governo e i media filogovernativi hanno cercato di presentare il provvedimento come una riforma capace di stimolare la crescita dell’occupazione e di migliorarne la qualità attraverso la crescita della quota di occupati a tempo indeterminato. Com’è noto, le fonti che hanno alimentato il confronto tra le varie interpretazioni sono da una parte i dati Istat – dati su base campionaria relativi agli stock e quindi riferiti ai livelli occupazionali – e dall’altra i dati dell’INPS e del Ministero del lavoro – dati amministrativi di flusso relativi agli andamenti di attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro.

Tutte le rilevazioni – che proprio per la diversa natura delle fonti tra loro non sono comparabili – vanno considerate tenendo presente la tempistica scandita dai vari provvedimenti previsti dalla riforma: la forte decontribuzione triennale di cui le imprese hanno goduto dal primo gennaio e fino al 31 dicembre 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le conversioni da contratti temporanei (legge di stabilità 2015)[1]; il generale abbattimento delle tutele contro i licenziamenti illegittimi e la contemporanea introduzione per i nuovi occupati a tempo indeterminato del contratto ‘a tutele crescenti’, entrambi in vigore dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015).

I dati a cui fare riferimento sono in altri termini quelli relativi al 2015 e, con tutte le cautele del caso, quelli relativi ai primi mesi del 2016. In tal senso, secondo le rilevazioni Istat nel 2015 (da gennaio a dicembre, in periodo di piena attività del Jobs Act) il numero di occupati totali è cresciuto di 157 mila unità. Tale risultato, seppur modesto, sembrerebbe indicare una efficace riuscita della riforma. Il confronto con lo stesso periodo del 2014, tuttavia, ridimensiona decisamente gli effetti di quest’ultima: nel 2014 il numero di nuovi occupati è stato infatti significativamente superiore (218 mila).

Sempre secondo l’Istat a gennaio 2016 per la prima volta dal 2014 la crescita dell’occupazione si concentra esclusivamente sulla componente a tempo indeterminato, mentre calano gli occupati dipendenti a termine. Come si ricorderà questi dati – pubblicati a marzo di quest’anno – suonarono per il governo come una conferma della bontà della riforma: una chiara prova della capacità del Jobs Act di migliorare la qualità dell’occupazione stimolando la stabilità dei nuovi posti di lavoro. La soddisfazione degli apologeti del Jobs Act tuttavia è durata poco. I nuovi dati pubblicati dall’Istat all’inizio di aprile mostrano infatti che da gennaio a febbraio 2016 a diminuire, e non di poco, è proprio il numero degli occupati a tempo indeterminato (-92 mila), anche se la riduzione degli occupati non ha risparmiato nello stesso periodo i contratti dipendenti temporanei (-22 mila unità). Insomma il trionfalismo espresso per i dati relativi a gennaio era tutt’altro che giustificato. Con ciò non si vuole escludere una possibile ripresa dell’occupazione nel prossimo futuro. Ma una certa dose di pessimismo è giustificata da una spiegazione – a nostro avviso convincente – di questi andamenti che chiama in causa proprio i provvedimenti del Jobs Act: in particolare la capacità – necessariamente temporanea – dello sgravio contributivo di modificare la composizione contrattuale dei dipendenti.

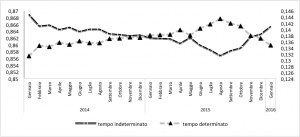

In tal senso va evidenziato come la crescita della quota di contratti a tempo indeterminato sia avvenuta unicamente nell’ultimo trimestre del 2015, dopo che per tre trimestri consecutivi la quota dei rapporti di lavoro temporanei era cresciuta in misura maggiore (Garfico 1). Con tutta evidenza sugli andamenti per tipologia contrattuale ha pesato il fatto che dicembre 2015 fosse per le imprese l’ultimo mese disponibile per poter godere della forte decontribuzione prevista dalla legge di stabilità. La volontà delle imprese di anticipare delle assunzioni che sarebbero avvenute nel 2016 ha causato probabilmente un ‘effetto rigonfiamento’ che si è inevitabilmente sgonfiato alla scadenza della decontribuzione, e di cui i dati relativi a febbraio ne rappresentano la conferma.

Nel corso del 2015 sembra essersi determinata una crescente consapevolezza da parte delle imprese dell’opportunità rappresentata dagli sgravi. Mentre, in contrasto con quanto previsto dal governo, la nuova normativa sui licenziamenti – con l’eliminazione della reintegra per i licenziamenti ingiustificati – ha svolto un ruolo decisamente marginale, rendendo al più ulteriormente appetibili per le imprese le nuove assunzioni.

Grafico 1. Andamento quota lavoro temporaneo e a tempo indeterminato. Periodo 2014 – 2016

Nota: Tempo determinato scala destra

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Serie storiche mensili

Una ulteriore conferma di questa interpretazione ci viene poi dalla lettura degli ultimi dati amministrativi dell’INPS, che pur avendo differente natura arricchiscono il quadro generale. Secondo l’istituto di previdenza sociale da gennaio (data di inizio delle rilevazioni) e fino a novembre del 2015 la quota delle nuove attivazioni di contratti a tempo indeterminato sul totale delle nuove attivazioni (al netto delle cessazioni) non ha mai superato il 20%. In altri termini, come mostra la tabella n.1, fatto uguale a 100 il numero dei nuovi assunti nel settore privato in Italia, le nuove assunzioni stabili risultano pari a 20 mentre per gli altri 80 si tratta di contratti precari e di apprendistato.

E’ solo a dicembre – mese, come già detto, fortemente influenzato dalla fine del provvedimento di sgravio contributivo – che i dati fanno rilevare per la prima volta un significativo aumento della quota delle nuove attivazioni a tempo indeterminato che arriva al 41% (Tabella 1). Ma anche qui la buona notizia ha carattere strettamente contingente. Occorre infatti notare come tra gennaio e febbraio 2016 – quando ormai la decontribuzione (come previsto dalla nuova legge di stabilità 2016, l.208/2015) è fortemente ridotta per durata e importo – le nuove attivazioni di contratti a tempo indeterminato rispetto allo stesso bimestre del 2015 registrano un netto calo (-33%). Le cessazioni dal canto loro superano le attivazioni di più di 40 mila unità.

In sostanza è assai probabile che, sgonfiatosi l’effetto dello sgravio, la riforma abbia perso capacità di stimolo alla creazione di nuova occupazione a tempo indeterminato.

Tabella 1. Variazione netta e quota nuovi occupati per tipologia contrattuale

|

Gennaio/Novembre 2015 |

Gennaio/Dicembre 2015 |

||||||||

|

Tipologia contrattuale |

Attivazioni |

Cessazioni |

Var. Netta |

% nuovi occupati |

Attivazioni |

Cessazioni |

Var. Netta |

% nuovi occupati |

|

|

Tempo indeterminato |

1.685.513 |

1.548.839 |

136.674 |

19,7% |

2.015.654 |

1.763.026 |

252.628 |

41,8% |

|

|

A termine |

3.217.409 |

2.696.721 |

520.688 |

75,1% |

3.441.043 |

3.125.165 |

315.878 |

52,2% |

|

|

Apprendistato |

167.386 |

131.878 |

35.508 |

5,1% |

179.154 |

142.756 |

36.398 |

6,0% |

|

|

Totale |

5.070.308 |

4.377.438 |

692.870 |

100,0% |

5.635.851 |

5.030.947 |

604.904 |

100,0% |

|

Fonte: Elaborazione su dati Inps, Osservatorio del precariato

E’ opportuno tenere presente che l’aumento del numero di occupati a tempo indeterminato è frutto di due processi diversi: da una parte le nuove assunzioni, dall’altra, le conversioni dei tempi determinati e degli apprendistati in contratti a tempo indeterminato. Nel primo caso – giova ricordarlo – si tratta di un indicatore di espansione dell’occupazione. Nel secondo di un dato di cambiamento e modifica della qualità della stessa. Le conversioni fin dalle prime rilevazioni dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS (gennaio 2015) hanno sempre rappresentato la larga maggioranza dei nuovi contratti a tempo indeterminato. In altri termini il numero delle nuove assunzioni è stato più basso del numero dei contratti trasformati.

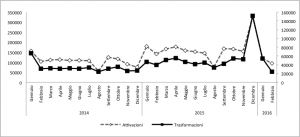

Tra gennaio e dicembre 2015 le conversioni (da contratti a tempo determinato e da contratti di apprendistato) hanno rappresentato il 72% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A gennaio 2016 le trasformazioni hanno mostrato un significativo declino rispetto allo stesso mese del 2015 e ancor più rispetto allo scorso dicembre. In ultima analisi nel periodo di vigenza del Jobs Act l’andamento delle trasformazioni ha sostanzialmente seguito l’andamento delle attivazioni dei nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato (Grafico 2): timido e incerto fino al terzo trimestre, dirompente nell’ultimo trimestre di grande corsa allo sgravio e, infine, nettamente in calo nei primi mesi del 2016.

Grafico 2. Andamento attivazioni e trasformazioni a tempo indeterminato

Nota: Trasformazioni scala destra

Fonte: Elaborazione su dati Inps, Osservatorio del precariato

Rispetto alla tendenziale stabilizzazione degli occupati come risultato delle conversioni a tempo indeterminato è forse il caso di segnalare due elementi. Da una parte, come emerge dalle elaborazioni del Ministero del lavoro (2015:49), l’esperienza degli ultimi anni mostra come i contratti trasformati non siano necessariamente sinonimo di rapporto di lavoro stabile: il 41,6% e il 35,3% dei contratti trasformati rispettivamente nel 2012 e nel 2013 è cessato nel 2014.

D’altra parte, l’obiettivo delle stabilizzazioni stimolate dal Jobs Act – al pari delle nuove attivazioni a tutele crescenti – è connotato da alcune evidenti contraddizioni: in particolare, la l.78/2014 (ex decreto Poletti) – che forma parte integrante del Jobs Act – ha ulteriormente liberalizzato l’utilizzo dei contratti dipendenti temporanei. Cosicché la riforma nell’insieme (con l’eliminazione della possibilità di reintegro in caso di licenziamento ingiustificato e il parallelo stimolo alla ulteriore diffusione dei contratti dipendenti temporanei) rende possibile e tutt’altro che da scartare l’ipotesi che i lavoratori stabilizzati vengano licenziati – con costi contenuti – al termine del godimento della decontribuzione. Dopo essere stati licenziati gli stessi lavoratori potrebbero essere nuovamente assunti dalle medesime imprese, stavolta con contratti a tempo determinato.

In ultima analisi gli stimoli alla stabilizzazione previsti dal governo Renzi – che certamente gravano notevolmente sulla fiscalità generale con cifre che assommano a diversi miliardi di euro[2] – corrono seriamente il rischio di non produrre alcun vantaggio in termini occupazionali: un elevato costo per tutti a solo vantaggio delle imprese.

Rispetto alla capacità del Jobs Act di superare le disuguaglianze di trattamento dovute al dualismo del mercato del lavoro, i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS sono particolarmente utili anche perché raccolgono gli andamenti nella distribuzione dei cosiddetti voucher, lo strumento utilizzato per il pagamento del lavoro accessorio. Com’è noto questa tipologia di lavoro – in quanto assomma alla temporaneità del rapporto di lavoro la mancanza di ogni tipo di prestazione previdenziale (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.) – rappresenta senza dubbio una forma estrema di precarietà. Meno nota e discussa è la scelta fatta dal governo Renzi con il Jobs Act (art. 48 D.Lgs. 81/2015) di incentivare l’utilizzo dei voucher alzando il relativo tetto massimo di retribuzione annuale per ogni singolo lavoratore (passato da 5.000 a 7.000 euro).

Tra gennaio e febbraio 2016 sono stati venduti più di 13 milioni e mezzo di voucher, il 45,2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ben il 148% in più rispetto al primo bimestre del 2014. Guardando a questi dati è inevitabile concludere che la «nuova frontiera del precariato» – riprendendo la definizione che del lavoro accessorio ha dato il presidente dell’INPS[3] – nel periodo di vigenza del Jobs Act ha sperimentato una grande avanzata con effetti esattamente opposti a quelli ricercati dalla riforma: una enorme iniezione di precariato.

Un’ulteriore elemento che emerge dai dati amministrativi INPS – e che è confermato dalle rilevazioni campionarie dell’Istat – ha ancora a che fare con la qualità della nuova occupazione prodotta durante il 2015. Si tratta della crescita dell’occupazione part time. La progressiva crescita della quota di lavoro part time è un fenomeno che negli anni della crisi ha contrassegnato tutti i paesi Ue (Commissione Europea 2016). L’Italia tuttavia rappresenta uno dei paesi in cui il fenomeno si è presentato con maggiore intensità. I dati INPS mostrano a tal proposito come tra gennaio e dicembre 2015 la percentuale di contratti part time tra i tempi indeterminati sia stata molto elevata (42%). Nel primo bimestre del 2016 la stessa percentuale rimane costante. Insomma, anche in questo caso, non sempre nuova occupazione significa nuova buona occupazione

La crescita del part time fin dall’inizio della crisi è sempre stata accompagnata – in Italia e negli altri paesi Ue – da un preoccupante aumento della quota di part time involontario, svolto cioè come ripiego in mancanza della possibilità di ottenere un lavoro a tempo pieno. Il part time involontario – così come il part time in tutte le sue diverse forme – è cresciuto sia tra le donne che tra gli uomini. Secondo i dati Istat dal 2007 al 2015 la percentuale di part time involontario sul totale degli occupati a tempo ridotto è cresciuta di circa il 25%, raggiungendo il 63%.

Dato che non sembra essere all’orizzonte alcun superamento delle differenze e disuguaglianze contrattuali, è interessante valutare la riforma alla luce dei risultati ottenuti nel modificare la composizione dell’occupazione rispetto alle altre storiche criticità del mercato del lavoro italiano. In particolare: la marginalizzazione dei giovani, il sensibile divario riscontrato nei principali indicatori tra donne e uomini e lo storico divario territoriale tra Centro Nord e Sud del paese. Gli anni di crisi hanno inasprito tutte le diverse forme di disuguaglianza nei principali indicatori del mercato del lavoro. Fa eccezione il divario di genere. Fino a tutto il 2014, infatti, si è registrata una diminuzione del differenziale di genere negli andamenti dei tassi di occupazione e disoccupazione. Tale riduzione è stata tuttavia il risultato in gran parte del vistoso peggioramento dei risultati relativi alla componente maschile. Nel 2015 la ripresa dell’occupazione maschile tende a consolidarsi rispetto all’anno precedente e l’aumento degli occupati è più che doppio di quello della componente femminile, cosicché il divario di genere subisce una inversione di tendenza a sfavore delle donne. Nel 2015 inoltre si assiste a una preoccupante ripresa del tasso di inattività delle donne che invece è in calo per gli uomini.

Dall’inizio della crisi sembra quindi si possano distinguere due fasi: fino al 2015 il divario di genere si assottiglia a causa del cosiddetto livellamento al ribasso (levelling down) di tutti i principali indicatori (Commissione Europea 2013). Fenomeno questo, peraltro generalizzabile a tutto il contesto dei paesi Ue e che trova spiegazione nella lettura dei dati sull’andamento degli occupati nei diversi settori produttivi: i settori più colpiti dalla crisi occupazionale – industria e costruzioni – sono in effetti quelli con una più alta quota di addetti uomini. Nel periodo di vigenza del Jobs Act, infine, il divario di genere riprende a crescere a causa dei risultati peggiori della componente femminile.

Anche dal punto di vista territoriale i risultati della riforma non sembrano indicare alcuna significativa inversione di tendenza. E’ bene ricordare come la crisi abbia rappresentato per il Mezzogiorno un vero e proprio tracollo: basti pensare che dal 2008 al 2014, come emerge dalle analisi dello Svimez (2015), degli oltre 800 mila posti di lavoro persi il 70% ha riguardato le regioni meridionali. Nel 2014 la ripresa occupazionale verificatasi a livello nazionale non ha interessato le regioni meridionali, che anzi nello stesso anno fanno registrare un ulteriore deterioramento di tutti i principali indicatori. Nel 2015 la ripresa dell’occupazione ha cominciato a riguardare anche il Sud anche se con una tendenza alla crescita debole (+64 mila occupati nel 2015) e incerta, con una inversione di tendenza – e un decremento degli occupati – nell’ultimo trimestre dell’anno (- 55 mila occupati). Si tratta di indicazioni ancora provvisorie ma di certo è evidente l’assenza di un effetto positivo del Jobs Act.

Considerando poi la posizione dei giovani all’interno del mercato del lavoro, il Jobs Act ha mostrato finora una sostanziale incapacità nel miglioramento della storica condizione di marginalità delle classi giovanili. E’ questo un dato particolarmente importante, vista l’enfasi posta sulla condizione di vero e proprio apartheid (volendo richiamare la terminologia utilizzata dal primo ministro italiano) vissuto dai giovani. La riforma aveva in effetti tra i suoi principali obiettivi proprio il superamento della frattura generazionale. C’è di più: questo aspetto avrebbe dovuto rappresentare uno degli elementi in grado di caratterizzare politicamente il provvedimento: «Qual è l’identità della sinistra italiana? E’ dare più diritti ai giovani, dare possibilità a una nuova generazione. In Italia abbiamo una situazione di apartheid occupazionale. Il Jobs Act è la cosa più di sinistra che io abbia fatto»[4].

Dai dati Istat emerge come la non certo eccezionale ripresa dell’ultimo anno si sia concentrata sostanzialmente tra gli occupati con più di 50 anni: tra il IV Trimestre 2014 e il IV Trimestre 2015 più del 90% della nuova occupazione ha riguardato questa classe d’età. Mentre tra i 15-24 anni la crescita è stata appena di 26 mila unità, tra le classi 25-34 e 35-49 anni si è registrato un calo degli occupati pari rispettivamente a 9 mila e 80 mila unità. Tenendo assieme quanto fin qui detto rispetto al superamento delle disuguaglianze contrattuali e generazionali, suona quasi come un’amara ironia una delle dichiarazioni del primo ministro italiano: «siamo sulla strada giusta contro il precariato, il Jobs Act è un’occasione da non perdere, soprattutto per la nostra generazione»[5].

A ben vedere la concentrazione generazionale della nuova occupazione non può non chiamare in causa gli interventi di riforma previdenziale attuati negli ultimi due decenni. In particolare, la riforma del 2012 del governo Monti. Nota come Riforma Fornero, nell’ottica di un forte contenimento della spesa pubblica – tale riforma in piena sintonia con le misure di austerità e generale riduzione della spesa pubblica – ha previsto tra le altre cose un sensibile innalzamento del periodo di carriera lavorativa necessario per potersi ritirare dal lavoro. In tal senso, più lavoratori sono costretti a rimanere a lavoro, più crescono gli occupati e i tassi di occupazione nelle classi d’età interessate (tabella 2). Va perlatro notato come la crescita degli occupati e dei tassi di occupazione e attività tra gli over 50 sia un fenomeno generalizzabile all’insieme dei paesi UE. Il che è spiegabile almeno in parte se si tiene conto che riforme pensionistiche in linea con quella italiana sono state attuate pressoché in tutti i paesi europei (Ocse 2013).

Tabella 2. Tasso occupazione 55-64 anni

|

2005 |

2008 |

2012 |

2015 |

|

|

Maschi |

42,7 |

45,3 |

50,4 |

59,3 |

|

Femmine |

20,8 |

23,9 |

30,8 |

37,9 |

|

Totale |

31,4 |

34,3 |

40,3 |

48,2 |

Fonte: http://dati.istat.it/#

L’analisi dei risultati della riforma in termini di qualità dell’occupazione può essere arricchita dal considerare gli andamenti rilevati nei diversi settori produttivi. Dall’inizio della crisi e fino al 2014 i settori più colpiti sono stati l’industria e le costruzioni. Quest’ultimo ha perso quasi mezzo milione di occupati fino al 2014 e nel 2015 non si assiste ad alcuna positiva inversione di tendenza: le costruzioni si confermano così il settore più colpito dal 2008. Nell’industria l’occupazione fino al 2014 segna un significativo calo pari a 419 mila occupati. Nel 2014 comincia una debole ripresa (+61 mila unità). I dati relativi al 2015 evidenziano un andamento non certo entusiasmante con una crescita degli occupati nel periodo tra gennaio e dicembre pari a 27 mila unità. In ultima analisi, nel 2015 a trainare maggiormente la debole crescita dell’occupazione è stato il settore dei servizi: in particolare nei comparti dei servizi a bassa produttività e alta intensità di lavoro (servizi alle famiglie, alberghi e ristorazione etc.), in linea con quanto avvenuto sia negli anni della crisi che negli ultimi decenni di sostanziale declino del sistema produttivo italiano (Fana et al. 2015).

Concludendo queste note sui risultati occupazionali raggiunti nell’ultimo anno dal Jobs Act, ci sembra che un ultimo punto – in parte già messo in luce – meriti di essere considerato. Il confronto tra le dinamiche occupazionali viste per l’Italia e quelle seguite dagli altri paesi dell’Ue sembrano indicare delle tendenze di fondo piuttosto simili. Elemento questo che inevitabilmente porta a ridimensionare ulteriormente il ruolo giocato dal Jobs Act. Ciò è vero sia per la direzione seguita nella crescita quantitativa dell’occupazione sia per i mutamenti qualitativi.

L’incremento occupazionale trainato dalla incerta ripresa economica ha interessato tutti i paesi europei dalla fine del 2013. L’Italia non rappresenta in alcun modo un’eccezione. Anzi a ben vedere, come emerge dalle rilevazioni trimestrali dell’Eurostat (2016), sia la crescita economica che la crescita occupazionale italiana sono state inferiori a quelle – comunque modesta – della media dei paesi dell’Unione. Com’è stato segnalato in alcune recenti analisi (Rosnick, Weisbrot 2015; Commissione Europea 2016) la crescita economica e occupazionale europea, che fatica a irrobustirsi a causa della mancanza di investimenti, piuttosto che dalle riforme del mercato del lavoro (attuate solo in alcuni paesi) è stata sospinta negli ultimi due anni circa principalmente da tre elementi: a) la diminuzione dei costi di produzione e aumento della capacità di spesa delle famiglie determinata dal calo del prezzo del petrolio; b) il deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, con il conseguente vantaggio competitivo nelle esportazioni; c) infine, una accomodante politica monetaria (quantitative easing) tesa a stimolare una maggiore offerta di credito. Anche rispetto ad alcuni aspetti qualitativi della nuova occupazione esistono diverse analogie. E’ il caso della crescita dell’occupazione concentrata sugli over 50 così come il forte incremento del lavoro part time e la ripresa dell’occupazione concentrata sostanzialmente nei servizi.

Tirando le fila di quanto visto, a più di un anno dall’entrata a regime del Jobs Act, il bilancio è decisamente magro: la crescita dell’occupazione nel primo anno di vita della riforma segue – senza imprimere alcuna sensibile accelerazione – la tendenza già delineata dai dati del 2014. Da una parte si tratta di andamenti pienamente in linea con quanto avvenuto nel resto dell’Ue, dove anzi l’Italia non figura tra i paesi con i migliori risultati. D’altra parte – com’era ampiamente prevedibile sulla base di una letteratura empirica da tempo consolidata (Baker et al. 2005; Howell et al. 2007 tra gli altri) – non ci si può aspettare un granché sul piano della crescita dell’occupazione da riforme volte a ridurre le tutele contro i licenziamenti. E certamente non poteva promuovere crescita un provvedimento quale l’eliminazione dell’articolo 18. Infine dal punto di vista della qualità della nuova occupazione la crescita degli occupati a tempo indeterminato durante il 2015 è avvenuta in gran parte come risultato del generoso sgravio contributivo concesso alle imprese per i nuovi contratti cosiddetti a tutele crescenti. Un provvedimento che essendo necessariamente temporaneo ha espresso tutte le sue potenzilità nel corso del 2015, e a cui ha fatto seguito un inevitabile calo degli occupati nei primi mesi del 2016. Va infine considerato che lo sgravio è stato fornito senza garanzie per i lavoratori che al termine del provvedimento si troveranno a rischio di licenziamento e senza tutela.

Bibliografia

Baker D., Glyn A., Howell D., Schmitt J., (2005), Labor Market Institutions and Unemployment: A Critical Assessment of the Cross-Country Evidence in, Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy, David R. Howell, ed., Oxford University Press, 2005

Commissione Europea (2013), Progress on equality between women and men in 2012, European Commission

Commissione Europea (2016), Employment and Social Developments in Europe 2015, European Commission

Fana M., Guarascio D., Cirillo V., (2015), Labour market reforms in Italy: evaluating the e↵ects of the Jobs Act, ISI Growth

Howell D. R., Baker D., Glyn A., Schmitt J., (2007), Are Protective Labor Market Institutions at the Root of Unemployment? A critical Review of the Evidence, Capitalism and Society, Volume 2, Issue 1, 2007 Article 1

Romagnoli U., Dal buon lavoro al buono-lavoro, Eguaglianza e Libertà, 2 aprile 2016, http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1889

[1] La l.190/2014 (artt. 118/124) ha previsto una forte decontribuzione (fino a circa 24.000 in tre anni per ogni nuovo contratto) per le imprese che hanno assunto nel 2015 con contratti a tempo indeterminato (comprese le conversioni da contratti temporanei). Tale previsione è stata rinnovata con la successiva legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, artt.178/181). Il rinnovo della decontribuzione è avvenuto con una sensibile riduzione sia temporale che di importo dello sgravio (fino a un massimo di 3.250 euro per due anni).

[2] Recentemente sono state sviluppate alcune ipotesi sul costo del provvedimento. Naturalmente le stime sono possibili solo per lo sgravio relativo al 2015, anno di cui si conoscono gli andamenti dell’occupazione. Secondo la stima presentata da M. Fana e M. Raitano, a seconda della durata dei nuovi contratti, durata da ipotizzare sia per le nuove assunzioni che per le trasformazioni, il costo totale – al netto delle maggiori entrate Ires – oscilla tra i 10 e i 16 miliardi di euro per tutto il triennio interessato dalla decontribuzione Cfr., Fana M., Raitano M., Il Jobs Act e il costo della nuova occupazione: una stima, Eticaeconomia, Menabò n.40/2016, http://www.eticaeconomia.it/il-jobs-act-e-il-costo-della-nuova-occupazione-una-stima/

[3] Boeri T., in, “I voucher lavoro, la nuova frontiera del precariato”, La Repubblica, 29 Maggio 2015.

[4] Cfr., M. Renzi, in, In Italy, Matteo Renzi Aims to Upend the Old World Order, The New York Times, 31 Marzo, 2015

[5] M. Renzi, Lavoro il balzo dei contratti stabili, Corriere della sera, Martedì 11 Agosto 2015

Category: Economia, Lavoro e Sindacato, Politica